Die Elektroenzephalografie, kurz EEG, ist seit Jahrzehnten ein unverzichtbares Werkzeug in der Neurologie. Mit einem Netz aus etwa 21 leitfähigen Elektroden, die am Kopf des Patienten befestigt und durch spezielle Gele leitfähig gemacht werden, erfasst das EEG die elektrischen Aktivitäten des Gehirns – entscheidend für die Diagnose und Überwachung von Erkrankungen wie Epilepsie, Schlafstörungen oder neurologischen Verletzungen. Doch trotz seiner Bedeutung weist das herkömmliche EEG mehrere Einschränkungen auf, die Wissenschaftler und Mediziner gleichermaßen herausfordern. Die zunehmende Sensibilität gegenüber Bewegung, der oft unangenehme und unpraktische Aufwachprozess und die begrenzte Tragedauer sind nur einige Aspekte, die weiterentwickelt werden müssen. In diesem Kontext bringt ein Forschungsteam der Pennsylvania State University mit einer neuen haarfeinen, 3D-gedruckten Elektrode einen innovativen Fortschritt in das Feld der Hirnüberwachung.

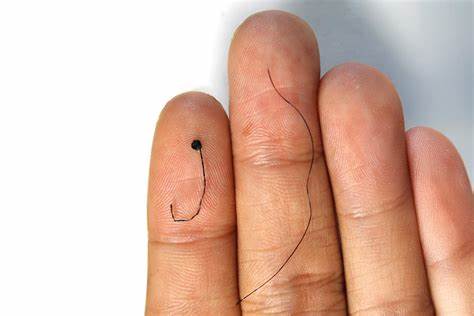

Die neu entwickelte Elektrode beeindruckt durch ihre außergewöhnliche Minimalität: Sie ist so dünn wie ein menschliches Haar und wird mithilfe von Polymer-Hydrogel gefertigt. Dieses Material ist nicht nur biokompatibel, sondern auch äußerst flexibel, wodurch das Produkt sich optimal der Kopfhaut anpasst und Bewegungsartefakte, also Störungen im EEG-Signal durch Bewegung, deutlich minimiert. Zudem wird die Elektrode mit einem speziellen bioadhäsiven Klebstoff befestigt, der wesentlich stärker als herkömmliche leitende Gele haftet und auch beim Schwitzen oder Waschen seine Position zuverlässig hält. Diese Haftfestigkeit ermöglicht ein Tragen über längere Zeiträume, ohne dass die Signalqualität durch Verlust des Hautkontakts beeinträchtigt wird. Ein zentrales Problem traditioneller EEGs ist die Abhängigkeit vom leitfähigen Gel.

Obwohl es die Verbindung zwischen Kopfhaut und Elektrode verbessert, bringt es viele Nachteile mit sich. Das Gel trocknet häufig innerhalb kurzer Zeit aus, was die Signalqualität verschlechtert und ein erneutes Auftragen notwendig macht. Darüber hinaus finden Patienten die Anwendung oft unkomfortabel, da das Gel die Haare verklebt und die Kopfhaut irritieren kann. Die haarähnliche Elektrode setzt genau an dieser Stelle an, indem sie ganz ohne Gel auskommt, was für Nutzer wesentlich angenehmer und hygienischer ist. Gleichzeitig reduziert die Flexibilität des Materials den Druck und die Irritation, die bei starren Elektroden auftreten.

Technisch gesehen misst die neue Elektrode das EEG-Signal verlässlich und besticht dabei durch eine außerordentliche Beständigkeit der Impedanz, das heißt des elektrischen Widerstands zwischen Elektrode und Haut. Während herkömmliche EEG-Kanäle Schwankungen im Impedanzwert zeigen können, die die Wertigkeit der Messungen verändern, bleibt der Wert bei diesem neuen System auch nach 24 Stunden konstant stabil. Die hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten werden durch Tests bestätigt, bei denen Probanden ihren alltäglichen Aktivitäten nachgingen, ohne dass die Elektrode ihre Position verlor oder die Qualität der Messung nachließ. Das Potenzial für den Einsatz im häuslichen Umfeld und in der Langzeitüberwachung von Patienten liegt somit klar auf der Hand. Neben der technischen Verbesserung und Benutzerfreundlichkeit bietet die haarfeine Elektrode auch immense Vorteile im ästhetischen Bereich.

Sie kann mit biokompatiblen Farbpigmenten bedruckt werden, um verschiedene Haarfarben zu imitieren, sodass sie nahezu unsichtbar auf der Kopfhaut getragen werden kann. Dies spielt besonders bei Anwendungen im Alltag und in Bereichen wie dem Monitoring psychischer Gesundheit oder kognitiver Funktionen eine Rolle, wo Diskretion und sozialer Komfort entscheidend sind. Patienten und Nutzer können die Elektrode unauffällig tragen, ohne sich mit dem für viele störenden Eindruck eines klassischen EEG ausgeliefert zu sehen. Blickt man auf zukünftige Anwendungsfelder, eröffnen sich durch die Miniaturisierung und Verbesserung der EEG-Technologie zahlreiche Möglichkeiten. Die Forscher planen bereits, die kabelgebundene Version der Elektrode in eine drahtlose Variante zu überführen.

Dies wäre ein großer Schritt in Richtung mobiler, kontinuierlicher Hirnüberwachung, die in Echtzeit unter Alltagsbedingungen stattfinden kann. Insbesondere in der Neurotechnologie gewinnen solche wartungsarmen, zuverlässigen und unauffälligen Schnittstellen große Bedeutung für den Einsatz in Brain-Computer-Interfaces (BCI). Hier könnten Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen durch direkte Kommunikation mit elektronischen Geräten profitieren. Ebenso bieten sich Anwendungen im Bereich Virtual Reality an, bei denen mentale Zustände oder Stresslevel überwacht und ausgeglichen werden könnten. Darüber hinaus könnte die Technologie Eingang in Consumer-Health-Produkte finden und dabei helfen, das psychische Wohlbefinden zu verbessern oder kognitive Leistungen im Alltag zu überwachen.

Die Kombination aus hohen Tragekomfort, einfacher Anwendung und zuverlässiger Messung stellt einen Paradigmenwechsel dar, der die Art und Weise verändern könnte, wie wir neurologische Daten erfassen und nutzen. Wearables für das Gehirn, die zuvor durch sperrige oder aufwändige Systeme eingeschränkt waren, könnten durch diese Entwicklung einen weiten Verbreitungsgrad erfahren. Insgesamt schafft die Kombination aus innovativem Material, präziser Fertigung mittels 3D-Druck und der cleveren bioadhäsiven Befestigung eine Elektrode, die weit mehr als nur ein technischer Fortschritt ist. Sie könnte die Barrieren zwischen Klinik, Forschung und Alltag überbrücken und eine neue Ära der personalisierten Hirnüberwachung initiieren. Patienten profitieren von weniger Einschränkungen und mehr Freiheit, während Ärzte und Wissenschaftler von stabileren, rauschfreien Daten in natürlichen Lebensumständen profitieren.