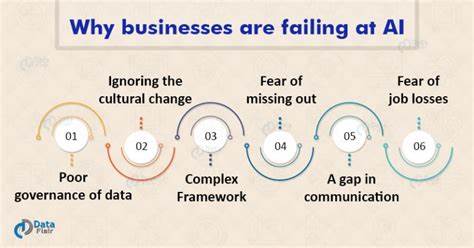

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als eine der transformativsten Technologien unserer Zeit. Sie verspricht nicht nur Effizienzsteigerungen, sondern auch Innovationen und neue Geschäftsmöglichkeiten. Dennoch sehen sich zahlreiche Unternehmen mit der ernüchternden Realität konfrontiert, dass die erwarteten Vorteile der KI in der Praxis oft ausbleiben. Studien zeigen, dass bis zu 80 Prozent der Firmen trotz erheblicher Investitionen langfristig keinen signifikanten Nutzen aus KI-Anwendungen ziehen. Diese Tatsache wirft die Frage auf: Warum scheitern so viele Unternehmen daran, von künstlicher Intelligenz zu profitieren? Ein zentraler Grund liegt nicht in der Technologie selbst, sondern in der Beziehung, die Mitarbeiter zu ihr entwickeln.

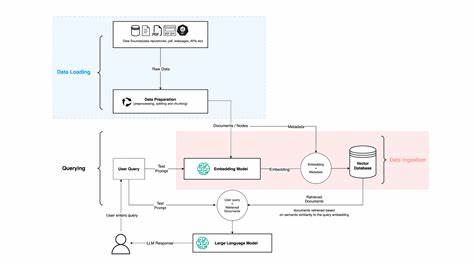

Oft wird das Scheitern der KI-Implementierung vorwiegend als technisches Problem wahrgenommen oder als mangelnde Leistungsfähigkeit der Systeme erklärt. Neuere Forschungen weisen jedoch darauf hin, dass emotionale Reaktionen und Vertrauen der Mitarbeitenden eine entscheidende Rolle spielen. Es geht darum, wie Menschen KI wahrnehmen, ihr Vertrauen schenken und wie sie mit der neuen Technologie umgehen. Ein besonders aufschlussreiches Beispiel liefert eine Langzeitstudie einer Unternehmensberatung mit 600 Mitarbeitern. Das Unternehmen führte eine KI-Lösung ein, die digitale Spuren der Beschäftigten analysieren und so ein umfassendes Fähigkeitsprofil erstellen sollte.

Ziel war es, den Prozess der Teamauswahl für Projekte zu vereinfachen sowie ein marktfähiges Produkt zu entwickeln. Nach fast zwei Jahren wurde das Projekt jedoch eingestellt. Trotz guter Funktionalität fühlten sich viele Mitarbeitende unwohl dabei, dass die KI intime Details ihres Arbeitsalltags erfasste. Dieses Unbehagen führte zu einem Rückzug aus der aktiven Nutzung und sogar zur bewussten Manipulation der Daten, um persönliche Karrierezielen zu dienen. Die Folge war eine Abnahme der Genauigkeit der KI-Ergebnisse und ein Negativkreislauf aus sinkendem Vertrauen und weiterer Distanzierung.

Diese Beobachtung verdeutlicht, dass das Vertrauen in KI vielschichtig ist. Es besteht aus kognitivem Vertrauen – also dem Glauben an die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Technologie – und emotionalem Vertrauen, das die subjektiven Gefühle gegenüber der KI beschreibt. Interessanterweise reicht kognitives Vertrauen allein nicht aus, um eine erfolgreiche Integration zu garantieren. Wenn die emotionale Komponente fehlt, leisten Nutzer Widerstand, ziehen sich zurück oder manipulieren die Technik. Das emotionale Misstrauen behindert den tatsächlichen Nutzen und führt am Ende zum Scheitern der Projekte.

Führungskräfte stehen deshalb vor der Herausforderung, beide Dimensionen des Vertrauens zu adressieren. Technische Überzeugungsarbeit, wie die Erklärung von Funktionsweisen oder Datenschutzmaßnahmen, kann kognitives Vertrauen fördern, reicht jedoch nicht aus. Es braucht eine gezielte Kommunikation und ein Arbeitsumfeld, in dem Mitarbeitende sich sicher, geschätzt und eingebunden fühlen. Die Angst vor Überwachung, Kontrollverlust oder Arbeitsplatzverlust muss ernst genommen und offen thematisiert werden. Mitarbeiter sollten ermutigt werden, mit KI zu experimentieren und Erfolge zu teilen, um positive emotionale Verbindungen zur Technologie aufzubauen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Differenzierung der Nutzergruppen. Untersuchungen zeigen, dass sich Beschäftigte in vier Kategorien unterteilen lassen: jene mit vollem Vertrauen, mit vollem Misstrauen, mit unterschwelligem oder „unbequemen“ Vertrauen sowie mit sogenanntem „blindem“ Vertrauen, bei dem die emotionale Bindung vorhanden, das kognitive Verständnis jedoch gering ist. Jede Gruppe benötigt unterschiedliche Ansätze, damit sie die KI optimal nutzt. Pauschale Strategien zum Controlling oder zur Nutzung der Systeme können schnell ins Leere laufen, wenn sie nicht auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Neben der Beachtung von Vertrauen spielt auch die Unternehmenskultur eine maßgebliche Rolle.

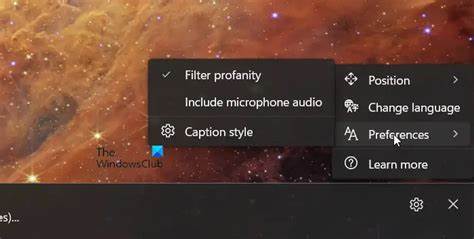

Unternehmen, die eine offene Feedbackkultur pflegen, agiler sind und die Beteiligung ihrer Mitarbeiter aktiv einfordern, erfahren einen leichteren Übergang zu KI-gestützten Arbeitsweisen. Umgekehrt führen rigide Hierarchien, starre Prozesse und mangelnde Transparenz häufig zu Frustration und Misstrauen gegenüber neuen technischen Werkzeugen. Darüber hinaus sollte das Management die Einführung von KI nicht als reine IT-Projekt verstehen, sondern als umfassende Führungsaufgabe mit Schwerpunkt auf Change Management. Führungskräfte müssen authentisch kommunizieren, verständliche Schulungen anbieten und Aufklärung über Chancen sowie Risiken schaffen. Es gilt, die Mitarbeitenden mitzunehmen und ihnen Sicherheit in einer zum Teil unübersichtlichen technologische Transformation zu geben.

Praktische Ansätze können beispielsweise die Einrichtung von KI-Botschaftern im Unternehmen sein, die als interne Experten fungieren, Bedenken aufnehmen und bei der Nutzung unterstützen. Ebenso sinnvoll sind kontinuierliche Evaluationen der KI-Anwendungen im Hinblick auf Akzeptanz, Nutzerzufriedenheit und tatsächlichen Nutzen. Nur so lassen sich negative Muster rechtzeitig erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten. Ein aktuelles Beispiel ist die Untersuchung zur Nutzung von Microsofts Copilot-Software, die zeigt, dass ähnliche Phänomene wie bei anderen KI-Projekten auftreten. Das bestätigt, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern um weit verbreitete Herausforderungen, die mit der menschlichen Dimension der KI-Einführung zusammenhängen.

Zukunftsorientierte Unternehmen, die ihre KI-Strategien erfolgreich gestalten wollen, sollten deshalb den Menschen in den Mittelpunkt stellen und sich nicht ausschließlich auf technologische Detailfragen konzentrieren. Ein human-zentrierter Ansatz berücksichtigt Emotionen, Verhaltensweisen und kulturelle Aspekte. Dabei gilt es, Vertrauen ganzheitlich zu betrachten und differenziert zu steuern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der zentrale Stolperstein für den Erfolg von Künstlicher Intelligenz in den Unternehmen weniger die Technologie als das menschliche Zusammenspiel ist. Ohne das richtige Management der emotionalen und kognitiven Komponenten bleibt der implementierte KI-Mechanismus häufig ein ungenutztes Potential.

Die Aufgabe von Führungskräften besteht daher darin, Ängste abzubauen, positive Erfahrungen zu fördern und für ein Arbeitsumfeld zu sorgen, in dem Innovation mit einer gesunden Portion Vertrauen gedeiht. Nur so kann die enorme Kraft von KI letztlich ihr volles Potenzial entfalten und Unternehmen zu nachhaltigem Erfolg verhelfen.