Kryptowährungen sind längst kein Nischenphänomen mehr, sondern haben in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Aufstieg erlebt. Bitcoin, die erste und wohl bekannteste digitale Währung, hat einerseits eine völlig neue Form von Geld eingeführt, gleichzeitig aber auch eine Debatte über die Zukunft des gesamten Finanzsystems angestoßen. Von Spekulanten und Investoren bis hin zu Wirtschafts- und Technologieexperten sind Kryptowährungen ein zentrales Thema geworden, das nicht nur die Finanzbranche, sondern auch Gesellschaft, Politik und Regulierung vor neue Herausforderungen stellt. Der Start von Bitcoin vor etwas mehr als einem Jahrzehnt markierte den Beginn einer radikalen Neuerung: ein Geldsystem, das nicht von Staaten oder Zentralbanken kontrolliert wird, sondern dezentral funktioniert. Die Idee kam von einer anonymen Persönlichkeit oder Gruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto, die mit der Blockchain-Technologie das Fundament für eine transparente, sichere und manipulationsresistente Datenbank legte.

Transaktionen werden in sogenannten Blöcken zusammengefasst, die chronologisch verkettet und von einem Netzwerk von Nutzern überprüft werden. Dieses Verfahren rund um das sogenannte Mining sorgt dafür, dass Bitcoins nicht einfach kopiert oder missbraucht werden können – der Lösung eines zentralen Problems der digitalen Geldschöpfung, dem Double-Spend. Anders als traditionelle Fiatwährungen, die von Regierungen herausgegeben und durch Wirtschaftspolitik beeinflusst werden, sind Bitcoins limitiert – ihre Gesamtanzahl ist auf 21 Millionen Einheiten begrenzt. Das verhindert Inflation und versetzt viele Nutzer in die Lage, Kryptowährungen als „digitales Gold“ wahrzunehmen, das eine Absicherung gegen Währungsabwertung und wirtschaftliche Krisen darstellt. Gerade in Ländern wie Venezuela oder der Türkei, wo Hyperinflation und Kapitalrestriktionen den Alltag prägen, gewinnen Kryptowährungen als Werterhalt und alternative Zahlungsmöglichkeit an Bedeutung.

In Pakistan zeigt sich ein ähnlicher Trend: Das Land rangiert unter den Spitzenreitern in Sachen Krypto-Adoption, und Plattformen wie Binance gehören zu den meistgeladenen Apps. Doch trotz großer Popularität herrscht bei vielen Nutzern noch Unsicherheit über Funktionsweise, Chancen und Risiken der Technologie. Die rechtliche Situation ist vage, Banken und Finanzbehörden haben bislang restriktive Maßnahmen ergriffen, während die Justiz versucht, klare Rahmenbedingungen zu schaffen und Nutzern Schutz zu bieten. Die Herausforderung besteht darin, einerseits Innovationen zu fördern, andererseits Geldwäsche, Betrug und Kapitalflucht effektiv zu verhindern. Die technologische Grundlage von Kryptowährungen ermöglicht nicht nur den einfachen Austausch von Werten, sondern auch die Entwicklung komplexer, dezentraler Anwendungen.

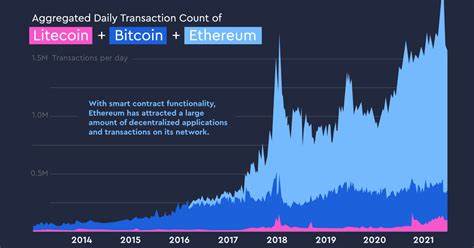

Ethereum, als zweitgrößte Kryptowährung, bietet über sein Netzwerk Smart Contracts an – programmierbare Verträge, die automatisch und ohne Zwischeninstanzen ausgeführt werden. Das eröffnet eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten, etwa in der Automatisierung von Finanztransaktionen, in der Verwaltung digitaler Rechte oder im Aufbau dezentraler Organisationen. Andere Projekte wie Ripple konzentrieren sich auf die schnelle und kostengünstige Abwicklung von internationalen Geldtransfers, während Außenseiter wie Cardano verstärkt ökologische Nachhaltigkeit in den Fokus rücken. Dennoch sind die Risiken nicht zu unterschätzen. Die Volatilität von Bitcoin und anderen Kryptowährungen ist enorm – starke Preisschwankungen können innerhalb kürzester Zeit große Gewinne, aber auch massive Verluste bedeuten.

Zudem ist der Umgang mit Krypto-Technologie technisch anspruchsvoll. Private Schlüssel müssen sicher aufbewahrt werden, sonst droht der Verlust der Vermögenswerte durch Hackerangriffe oder Fehler. Nicht selten fallen auch Börsen und Handelsplattformen Hacks zum Opfer, was das Vertrauen in das System erschüttert. Über Umweltaspekte wird ebenfalls viel diskutiert. Das Mining verbraucht weltweit immense Mengen an Energie, vergleichbar mit dem Stromverbrauch ganzer Staaten.

Initiativen wie Cardano oder die Umstellung von Ethereum auf nachhaltigeren Proof-of-Stake-Mechanismen versuchen, diesen negativen Begleiteffekt zu verringern. Trotzdem bleibt die Debatte um ökologische Verantwortung spannend und relevant. Das revolutionäre Potenzial von Kryptowährungen entsteht vor allem durch die Abkehr von traditionellen zentralisierten Institutionen. Banken und Regierungen verlieren teilweise ihre Kontrollfunktion über Zahlungsflüsse, was die Machtverhältnisse in der Wirtschaft verändern kann. Diese Dezentralisierung fördert finanzielle Inklusion, insbesondere in Regionen ohne gut ausgebaute Bankeninfrastruktur.

Gleichzeitig bergen sie die Gefahr, kriminellen Aktivitäten Vorschub zu leisten, da verschlüsselte Transaktionen schwerer nachverfolgbar sind. Die globale Reaktion der Staaten ist gemischt. Länder wie China haben den Handel und Mining von Kryptowährungen stark eingeschränkt, während andere wie El Salvador Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel anerkennen und damit auf eine digitale Zukunft setzen. Parallel entwickeln zahlreiche Zentralbanken ihre eigenen Digitalwährungen (Central Bank Digital Currencies, CBDC), die zwar ebenfalls digital und effizient sein sollen, jedoch zentral kontrolliert werden. Dieses Konzept steht im Gegensatz zum offenen Ansatz von Bitcoin und Co.

In Pakistan bleibt die Debatte kontrovers. Die Regulierungsbehörden stehen vor der schwierigen Aufgabe, einen Mittelweg zwischen Förderung von Innovation und Schutz der Verbraucher zu finden. Die Möglichkeiten für Investitionen, Mining und Anwendung sind vorhanden, doch ohne klare Regulierung besteht die Gefahr von spekulativen Blasen und Anreizsystemen, die insbesondere unerfahrene Nutzer in den Ruin treiben könnten. Trotz aller Herausforderungen wächst das Interesse der Öffentlichkeit und der Wirtschaft stetig. Viele betrachten Kryptowährungen als Chance, um sich gegen die Instabilität traditioneller Finanzierungssysteme abzusichern und neuartige Geschäftsmodelle zu verfolgen.

Gleichzeitig sollten Nutzer und Verantwortliche kritische Fragen nicht ignorieren: Wie stabil und sicher sind die Systeme wirklich? Welche Folgen hat die technologische Abhängigkeit? Wie sieht eine nachhaltige Einbindung von Kryptowährungen in die Gesellschaft aus? Die Faszination rund um Bitcoin und andere digitale Währungen liegt auch im sozialen Aspekt begründet. Sie symbolisieren den Wunsch nach Freiheit von staatlichen Überwachungen und Kontrollen. Zugleich stellt sich aber die grundsätzliche Frage, wie Vertrauen in einer Welt funktionieren kann, in der Algorithmen und Netzwerke anstelle von Menschen die Verlässlichkeit garantieren. Kann ein Krypto-basiertes System langfristig menschliche Beziehungen und soziale Bindungen ersetzen oder ergänzen? Schließlich verändert der Aufstieg der Kryptowährungen nicht nur die Art und Weise, wie wir Geld verstehen und nutzen, sondern könnte auch Auswirkungen auf die politischen und gesellschaftlichen Strukturen haben. Die Vision von Satoshi Nakamoto, ein System zu schaffen, das ohne Banken und Regierungen auskommt, ist eine radikale Abkehr von jahrhundertealten Finanztraditionen.

Ob diese Vision realistisch und wünschenswert ist, bleibt ein Thema lebhafter Diskussionen. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, um Technologien und Gesetze weiterzuentwickeln, die Balance zwischen Innovation und Sicherheit zu finden und die wachsende Gemeinschaft von Nutzern aufklären und schützen. Kryptowährungen sind mehr als nur ein Trend – sie sind ein Baustein einer sich wandelnden digitalen Ökonomie, die nicht nur die Finanzwelt, sondern unser gesamtes gesellschaftliches Gefüge nachhaltig beeinflussen kann.