Die menschliche Fähigkeit, rational und folgerichtig zu denken, wird oft als eine Stärke angesehen, die uns von anderen Spezies unterscheidet. Doch trotz aller Bemühungen, rational zu handeln und auf Beweise zu hören, sind viele Menschen in Denkfallen gefangen, in denen ihre Überzeugungen trotz klarer Gegenbeweise nicht ins Wanken geraten. Dieses Phänomen wird als "gefangene Überzeugungen" oder "trapped priors" bezeichnet – eine kognitive Verzerrung, bei der vorhandene Glaubenssätze so fest verankert sind, dass sie wie eine Falle wirken und jegliche widersprechende Informationen ausblenden oder neu interpretieren, sodass sich die Überzeugung verhärtet. Diese Problematik betrifft nicht nur einzelne Ängste oder Vorurteile, sondern zieht sich auch durch politische und gesellschaftliche Debatten. Um das Konzept der gefangenen Überzeugungen zu erfassen, ist es wichtig, zunächst zu verstehen, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet.

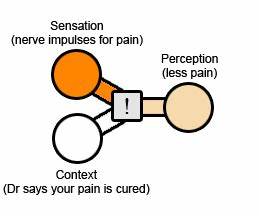

Wahrnehmung entsteht nicht nur durch die reine Aufnahme von Sinneseindrücken, sondern durch eine komplexe Verknüpfung von Erfahrungen, Erwartungen und Kontextinformationen. Unser Gehirn integriert Rohdaten aus unseren Sinnen mit bereits vorhandenen Überzeugungen und Erwartungen – den sogenannten "Priors" – und formt daraus die Realität, wie wir sie erleben. Das bedeutet, dass wir wahrnehmen, was wir erwarten zu sehen, hören oder schmecken, und nicht immer das, was objektiv vorhanden ist. Ein klassisches Beispiel für diese Verzerrung sind optische Täuschungen. So erscheinen zwei identische Grautöne unterschiedlich, wenn sie vor hellem oder dunklem Hintergrund stehen – unser Gehirn passt die Farb- und Helligkeitswahrnehmung kontextabhängig an.

Im kognitiven Bereich zeigt sich dieses Phänomen etwa in der Politik, wenn Menschen trotz eindeutiger Fakten an ihre vorgefassten Meinungen festhalten und gegensätzliche Argumente ablehnen. Im Zusammenhang mit "trapped priors" spielen emotionale Komponenten eine entscheidende Rolle. Bei Ängsten oder Phobien beispielsweise gewöhnt sich das Gehirn normalerweise an wiederholte harmlose Begegnungen mit dem angstauslösenden Reiz, etwa einem Hund, wodurch die Angst mit der Zeit abnimmt – ein Prozess namens Habituation. Doch bei gefangenen Überzeugungen verhindert ein starker, emotional belegter Prior diese Anpassung. Das Gehirn gewichtet die ursprüngliche Angst so stark, dass positive Erfahrungen als irrelevant oder sogar bedrohlich interpretiert werden.

Selbst wenn ein aggressiver Hund ruhig neben einem sitzt, vermittelt das subjektive Erleben Panik und Angst, die Überzeugung, dass Hunde gefährlich seien, verfestigt sich nur noch mehr. Der Prior ist gewissermaßen "gefangen" und kann sich nicht mehr durch die Erfahrung verändern. Diese Mechanik lässt sich auch auf politische und soziale Überzeugungen übertragen, wo emotionale Bindungen und Gruppenzugehörigkeiten die Fähigkeit zur objektiven Bewertung von Fakten beeinträchtigen können. So ziehen Menschen Informationen selektiv heran, bevorzugen Argumente, die ihre bestehenden Meinungen unterstützen, und ignorieren oder diskreditieren gegenteilige Beweise. Dieses Verhalten überschreitet oft die Grenzen reinen logischen Kalküls – die Überzeugungen schützen Identität, soziale Beziehungen oder emotionale Sicherheit.

Eine zielführende Debatte erweist sich daher als schwierig, da neue Fakten paradoxerweise die Verhärtung der Haltung verstärken können. Wissenschaftlich betrachtet liegt dem zugrunde, dass das Gehirn nicht vollständig bayesianisch arbeitet – es verarbeitet Informationen nicht immer rational und optimal. Ein Konstrukt aus der Informatik, der "Kalman-Filter", das auf Bayesianischer Logik basiert, demonstriert ähnliche Phänomene technischer Natur: wenn der Filter neue Eingaben zu gering gewichtet oder das Modell für die Aktualisierung fehlerhaft ist, kann sich ein System in einem lokalen Optimum festfahren, aus dem es nur schwer wieder entkommt. In ähnlicher Weise kann das menschliche Gehirn kognitive Verzerrungen erzeugen, indem es gegensätzliche Informationen nicht adäquat einbezieht oder interpretiert. Die Emotionen können diese kognitiven Verzerrungen verstärken.

Besonders starke negative Gefühle wie Angst oder Trauma bewirken, dass der Gehirnkanal für die unmittelbare Sinneswahrnehmung abgeschwächt wird, um die psychische Belastung zu verringern. Damit dominiert der bereits vorhandene Prior die Wahrnehmung stärker. Diese Kombination verhindert, dass belastende Glaubenssätze in Frage gestellt und aktualisiert werden. Das wiederum führt dazu, dass beispielsweise Opfer von traumatischen Ereignissen oder Menschen mit lang anhaltenden Phobien trotz therapeutischer Bemühungen ihre Ängste nicht überwinden. Das Phänomen der "bitch eating crackers"-Syndrom (wörtlich etwa: "die Katze frisst den Keks") beschreibt einen ähnlichen Zyklus in zwischenmenschlichen Beziehungen: wenn eine negative Erwartung tief verankert ist – etwa, dass der Partner nicht empathisch sei – werden selbst neutrale oder positive Aktionen als Beweis für das Gegenteil interpretiert, damit verstärken sich negative Gefühle und Vorurteile noch weiter.

Die Wahrnehmung ist verzerrt, so dass die Realität nicht mehr unvoreingenommen erlebt wird. Eine zentrale Herausforderung bei gefangenen Überzeugungen besteht darin, den Betroffenen das Problem bewusst zu machen und Wege zu finden, die Priors zu „entriegeln“. Therapeutische Methoden wie die graduierte Expositionstherapie zeigen, dass eine behutsame, schrittweise Annäherung an die angstauslösende Situation dabei helfen kann, die Wahrnehmung sicherer Erfahrungen aufzubauen und so die Gefangenschaft der negativen Prior aufzulösen. Doch unmittelbare Konfrontation, wie bei der veralteten "Flutung"-Methode, scheitert oft, da die überwältigende Angst sogar die Angst verstärkt. Im Bereich der politischen Überzeugungen zeichnet sich eine ähnliche Schwierigkeit ab.

Besonders kluge und gebildete Menschen sind oft nicht von ihrer Partei oder Ideologie abzubringen, ganz im Gegenteil: ihre intellektuelle Beschäftigung mit dem Thema verfestigt ihre Haltung. Studien legen nahe, dass die stärkste Reduktion von politischer Polarisierung erreicht werden kann, wenn Menschen detailliert erklären, wie ihre bevorzugte Politik funktionieren soll. Diese „Mechanismen“ zu durchdringen fördert eine differenziertere Sichtweise, die kategorische Schwarz-Weiß-Denken durchbricht. Auch das Umfeld spielt eine wichtige Rolle: der Austausch mit Personen anderer Ansichten kann helfen, festgefahrene Überzeugungen zu lockern. Der Aufbau echter zwischenmenschlicher Beziehungen über politische Grenzen hinweg ermöglicht es, Vorurteile zu überwinden und mehr Empathie zu entwickeln.

Festivals oder gemeinschaftliche Aktivitäten, bei denen Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen, wirken entpolarisierend. Ein vielversprechender Ansatz, um gefangene Überzeugungen zumindest temporär zu lösen, sind sogenannte Psychedelika. Diese Substanzen beeinflussen die Neurotransmitter im Gehirn und erhöhen die Bereitschaft, Priors zugunsten neuer Erfahrungen zurückzunehmen. Dies ermöglicht eine Art „geistiges Umrühren“, das Jahre der angesammelten Überzeugungen aufbrechen kann. Allerdings bergen solche Eingriffe Risiken, denn die neu gewonnenen Eindrücke sind nicht immer realitätsgerecht, was in manchen Fällen zu ungewöhnlichen oder falschen Glaubenssystemen führen kann.

Achtsamkeitspraktiken und Meditation fördern durch bewusste Wahrnehmung der Wirklichkeit den Fokus auf unmittelbare Erfahrungen und schwächen überstrapazierte, einschränkende Gedankenmuster. Eine erhöhte Sensitivität für die Sinneseindrücke hilft, eingefahrene Überzeugungen zu hinterfragen und mehr Offenheit für alternative Sichtweisen abzurufen. Dies wird durch gesunde Lebensweise wie ausreichenden Schlaf, ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung unterstützt. Die Suche nach objektiven, messbaren Kriterien, um die Stärke einer gefangenen Überzeugung zu bestimmen, steht am Anfang einer vielversprechenden Forschungsrichtung. Durch neurophysiologische Messungen könnten Zustände von strikt verhafteten Überzeugungen besser verstanden und gezielter behandelt werden.

Die Zusammenarbeit zwischen Psychiatrie, Kognitionswissenschaft und Rationalitätsforschung könnte so neuartige Therapien entstehen lassen, die eine geistige Flexibilisierung ermöglichen. Obwohl der Begriff „gefangener Prior“ den Eindruck eines unüberwindbaren Blocks vermittelt, ist es wichtig zu verstehen, dass diese Überzeugungen meist durch komplexe Wechselwirkungen von Glaubenssätzen, Emotionen und sozialer Umgebung entstehen. Ihre Auflösung erfordert Geduld, den richtigen Kontext und manchmal professionelle Unterstützung. Das Bewusstmachen dieser Denkmuster ist ein erster Weg, die inneren Mechanismen zu durchschauen. Zusammengefasst stellt die Erforschung der gefangenen Überzeugungen einen zentralen Schlüssel für den Fortschritt im rationalen Denken, in der Politik sowie im psychologischen Wohlbefinden dar.

Nur wenn wir unsere eigenen gedanklichen Gefängnisse erkennen und lernen, wie wir deren Türen öffnen, können wir nachhaltige Einsichten gewinnen und zu konstruktivem Diskurs und persönlichem Wachstum gelangen. Die Herausforderung liegt darin, bei aller Komplexität des Phänomens den Menschen Hoffnung zu geben, dass Veränderung möglich ist – eine Veränderung, die Wissen, Empathie und mentale Flexibilität miteinander verbindet.