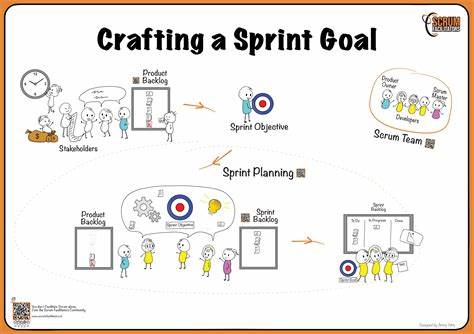

In der Welt der Softwareentwicklung hat sich das Bild des dynamischen, innovativen Arbeitsumfelds zunehmend gewandelt. Wo einst ambitionierte Roadmaps und glorreiche Features das Ziel zu sein schienen, steht heute bei vielen Entwicklern vor allem eines im Vordergrund: überleben. „Survival is my weekly sprint goal“ – dieser Satz trifft den Nerv vieler Softwareentwickler im agilen Umfeld wie kaum ein anderer und beschreibt in bitterer Ironie den Alltag eines Entwicklerteams, das sich weniger als Schöpfer denn als Feuerwehrmann im permanenten Krisenmodus erlebt. Die moderne Softwareentwicklung ist keine einfache Geschichte von Produktivität und Innovation, sie ist häufig geprägt von Überforderung, Frustration und nicht selten Burnout. Doch was steckt hinter diesem Überlebenskampf, wie sieht der Alltag wirklich aus und warum ist das Überleben im Sprint wichtiger als am Ende Features zu liefern? Der Begriff Sprint stammt aus agilen Methoden wie Scrum und beschreibt einen definierten Zeitraum, meist eine Woche oder zwei, in dem ein Entwicklungsteam eine bestimmte Menge an Arbeitspaketen bearbeitet.

Theoretisch werden in diesem Zeitraum wichtige Features entwickelt, Bugs behoben oder technische Schulden abgebaut. Doch die Realität sieht oft anders aus: Features scheinen optional, KPIs rücken in den Hintergrund, die Dev-Teams kämpfen vielmehr damit, überhaupt durch die Woche zu kommen, ohne auszubrennen oder überfordert zu sein. Das Überleben wird so zum eigentlichen Deliverable. Es ist ein Spiegelbild einer Arbeitswelt, die sich immer schneller dreht und bei der kaum Rücksicht auf mentale und physische Belastungen genommen wird. Der typische Wochenverlauf eines Entwicklers in einer solchen Umgebung zeigt exemplarisch, warum das Überleben das große Ziel ist.

Der Montag beginnt mit der täglichen Stand-up-Meetings, bei denen eigentlich eine Synchronisation des Teams erfolgen soll. Stattdessen sitzt man oftmals mit gesunkenem Blick im virtuellen Meetingraum, nickt stumm und sortiert die To-dos in zwei Kategorien: Was muss heute unbedingt passieren und was wird bis zum nächsten Sprint verschoben. Die offensichtlichen, ungeliebten Aufgaben – wie eine notwendige Refaktorierung veralteter Codebestandteile – bleiben meist auf der „Verschieben“-Liste, weil die Zeit dafür schlicht nicht da ist. Statt echter Fortschritte bleiben viele Mitarbeitende gefangen in einer Art administrativer Routine, die den Eindruck vermittelt, etwas zu tun ohne dabei wirklich voranzukommen. Der Dienstag läuft meist nicht viel besser.

Ein Merge-Request wird zwar freigegeben, doch der nächste platzt an Kleinigkeiten wie Style-Regeln raus. Parallel ist der Kollege, der als einziger die kritische Middleware versteht, im Urlaub und das eigene Ticket droht ins Stocken zu geraten. Um einen Lösungsansatz zu finden, bleibt nur die oft verzweifelte Suche nach schnellen Antworten in Online-Foren oder gar ein Copy-Paste-Ansatz – etwas, das especialmente in modernen Frameworks wie Vue oder React besonders schmerzhaft sein kann, wenn man beispielsweise jQuery-Snippets einsetzt. Das Gefühl, nicht wirklich am Puls der Zeit zu sein, stärkt das mentale Gewicht der Woche zusätzlich und lässt die Entwickler verspüren, wie wenig Kontrolle sie über ihre Arbeit haben. Der Mittwoch ist dann oftmals der Tag der Meetings, der echten Zeitfresser.

Zwischen Sprint-Planung, Design-Synchronisationen, 1:1-Gesprächen, Retrospektiven und irgendwelchen funktionsübergreifenden Workshops bleibt kaum Raum, um sich seiner eigentlichen Kernarbeit zu widmen. Die Rolle wandelt sich immer mehr vom aktiven Programmierer zum professionellen Zoom-Teilnehmer, während die Entwicklung am eigentlichen Code seit Tagen stagniert. Das gewohnt frustrierende Gefühl ist, dass man schon ewig an einem Ticket sitzt, das man grob für zwei Stunden Arbeit geschätzt hatte, und doch nichts Zustande bringt. Trotzdem ist das „Durchhalten“ ein Erfolg, den viele für sich verbuchen. Am Donnerstag gelingt es dann manchmal, tatsächlich etwas produktiven Code zu schreiben.

Die Freude über eine funktionierende Login-Funktion oder ein neues Feature hält jedoch meist nur kurz an, da QA-Abteilungen sofort einen Fehler melden, der scheinbar die gesamte Benutzerbasis betrifft. In einer dramatischen Wendung stellt sich der Bug als ungewollte Funktion – ja als sogenanntes „Feature“ – eines anderen Teams heraus. Niemand fühlt sich verantwortlich, also fällt die Last auf den Entwickler zurück. Der Monitor wird zur Leinwand eines inneren Kampfes, ein Post-it daran verkündet knapp: „Survival. Not excellence.

“ Es kristallisiert sich heraus, dass Perfektion kaum gewollt oder erreichbar ist – das Haupthindernis ist schlicht das Durchkommen. Am abschließenden Freitag kommen zumindest ein Teil der Aufgaben abgeschlossen vor, doch die Liste der Tickets, die übernommen wurden, obwohl sie eigentlich anderen zugeordnet sind, wächst. Das Sprint-Ende wird mit Floskeln wie „All done, nothing blocked“ gefeiert, während innerlich jeder weiß, dass dies eine glatte Lüge ist. Der Manager ist zufrieden, der Product Owner dankt und im Hintergrund köchelt der Frust über eine Woche, die kaum nachhaltige Ergebnisse gezeigt hat. Das Schließen des Laptops steht symbolisch für den Moment der Erschöpfung, in dem der Kopf leer ist und die letzten Überreste von Motivation verpuffen.

Doch trotz alledem: Man hat es geschafft. Man hat überlebt. Hinter dieser düsteren Routine steckt eine Kopplung aus agilen Arbeitsmethoden, Management-Erwartungen und individuellen Grenzen. Es entsteht das Bild eines Systems, das von seinen Mitarbeitenden vollen Einsatz verlangt – aber selten Raum bietet für echte Regeneration. Agile Methoden, die ursprünglich für Flexibilität, Selbstorganisation und Verbesserung stehen sollten, sind in einigen Unternehmen zu einer Strategie geworden, den Druck einfach in immer kleinere Zeiteinheiten zu unterteilen.

Sprint um Sprint wird so eher ein Wettlauf gegen die eigene Belastbarkeit als ein strukturierter Prozess zu nachhaltigem Fortschritt. Für viele Entwickler fühlt es sich an, als seien sie Zahnrad im Getriebe einer endlosen Maschine, ohne die Chance auf echte Einflussnahme oder Wertschätzung ihres Beitrags. Ein weiteres Element dieses Überlebenskampfes ist die stetige Einführung neuer Technologien und Trends – zuletzt zum Beispiel der Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) oder maschinellem Lernen. Forderungen wie „Schau dir diese AI mal an!“ kommen von hohen Führungsebenen, oft ohne konkreten Kontext oder realistische Erwartungen. Entwickler sollen zusätzlich zu ihrem ohnehin schon umfassenden Aufgabensatz neue Werkzeuge evaluieren, integrieren und dabei gleichzeitig ihren Sprint-Tickets nachkommen.

Dies erzeugt zusätzlichen Stress und Verunsicherung. Der eilige Umgang mit neuen Technologien wird zum weiteren Baustein eines Umfelds, das wenig Rücksicht auf die tatsächlichen Kapazitäten der Teams nimmt. In einem solchen System ist es wenig verwunderlich, dass „Survival“ – das bloße Durchhalten – zum neuen Maßstab für Erfolg wird. Statt der Wunschvorstellung, ständig innovativ und produktiv zu sein, zählt am Ende, nicht zusammenzubrechen. Das mag enttäuschend erscheinen, doch es spiegelt eine wichtige Wahrheit: Der Schutz der eigenen mentalen Gesundheit und das Bewahren der Arbeitsfähigkeit sind die wichtigsten Ziele, die jede:r Entwickler:in in so einem Umfeld verfolgen kann.

Burnout, Frustration und Resignation sind keine Zeichen persönlicher Schwäche, sondern Folge eines Systems, das mehr von Menschen verlangt, als diese realistisch geben können. Was lässt sich aus dieser Situation lernen? Zunächst gilt es, die eigene Rolle und die Grenzen der eigenen Belastbarkeit klar zu erkennen und zu kommunizieren. Offene Gespräche im Team und mit dem Management über Überlastung und fehlende Ressourcen sind ein erster Schritt. Außerdem hilft eine Kultur, die nicht nur Fehler toleriert, sondern auch immer wieder Platz für Erholung und echte Wertschätzung schafft. Auf individueller Ebene können Techniken des Stressmanagements und der bewussten Pausen zur mentalen Entlastung beitragen.

Doch letztlich ist es notwendig, dass Unternehmen agile Prinzipien ernst nehmen und nicht als reine Druckinstrumente missbrauchen. Agile Entwicklung mit ihrem Fokus auf Selbstorganisation und nachhaltige Entwicklung muss über das reine Sprintziel hinausdenken und auch das Wohlbefinden der Teams als zentralen Erfolgsfaktor begreifen. Für viele Entwickler heißt es daher derzeit vor allem eines: Sie müssen lernen, mit dem Druck umzugehen und sich selbst als wichtigste Ressource zu schützen. Ihre wöchentliche Mission ist weniger das Abhaken von Tickets, als vielmehr das Funktionieren an sich – das Überleben im Sprint. Jedes Überstehen eines solchen Zyklus ist ein Erfolg.

Und obwohl die Produktivität scheinbar zurücktritt, erbringen sie eine Leistung, die im Kern essenziell ist: Sie halten das System am Laufen. Am Ende ist es ein Appell, die moderne Softwareentwicklung nicht nur durch die Brille der reinen Zahlen und Features zu betrachten, sondern auch das Menschliche in den Fokus zu rücken. Denn ohne gesunde und motivierte Entwickler kann kein System langfristig bestehen. Überleben mag momentan das Ziel sein – doch es sollte nur der Anfang sein auf dem Weg zu nachhaltiger, erfüllender Arbeit in der Welt der Softwareentwicklung.