Die fortschreitende Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) hat nicht nur technologische und wirtschaftliche Umwälzungen ausgelöst, sondern auch juristische Herausforderungen hervorgebracht, die bislang kaum zu beantworten waren. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie Urheberrechte im Kontext von KI-Anwendungen gehandhabt werden sollen. Die jüngst gegen Meta eingereichte Klage markiert einen bedeutenden Wendepunkt und wird als wegweisender Testfall betrachtet, der über die Zukunft der Rechte an digitalen Werken entscheiden könnte. Die Klage richtet sich gegen Meta, den Mutterkonzern von sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram, und macht geltend, dass Unternehmen wie Meta urheberrechtlich geschützte Werke ohne Zustimmung der Rechteinhaber nutzen, um ihre KI-Modelle zu trainieren. Dabei geht es vor allem um Bilder, Texte und andere kreative Inhalte, die aus dem Internet gesammelt und verarbeitet werden, um die Leistungsfähigkeit von Algorithmen zu steigern.

Kritiker argumentieren, dass diese Praxis gegen das geistige Eigentum verstößt, da den ursprünglichen Schöpfern weder eine Genehmigung erteilt wurde noch eine angemessene Vergütung erfolgt. Das Verfahren hat landesweit Aufmerksamkeit erregt und wird vielfach als erstes großes juristisches Gefecht im Bereich der KI-Urheberrechtsfragen verstanden. Während Unternehmen wie Meta die Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte zum Training ihrer Systeme als rechtlich zulässige „Fair Use“ verteidigen, sehen Rechteinhaber und Experten die Praxis als klare Verletzung vor. Dieses Spannungsfeld offenbart die systemischen Probleme, die entstehen, wenn traditionelle Urheberrechtsgesetze auf neuartige Technologien angewendet werden müssen. Ein zentraler Diskussionspunkt in der Auseinandersetzung ist, inwieweit das Training von KI auf bestehenden Werken eine schöpferische Leistung darstellt und ob dadurch ein neues, eigenständiges Werk entsteht oder ob es sich lediglich um eine Kopie bzw.

Weiterverarbeitung ohne Erlaubnis handelt. Juristisch ist diese Differenzierung bislang kaum geklärt, was die Unsicherheit in der Branche und die Notwendigkeit klarer Regularien verdeutlicht. Die wirtschaftlichen Interessen sind enorm. Große Tech-Konzerne investieren Milliarden in die Entwicklung von KI-Technologien und fürchten, dass restriktive Urheberrechtsregelungen ihre Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsposition entscheidend beeinträchtigen könnten. Auf der anderen Seite stehen zahlreiche Künstler, Fotografen, Schriftsteller und Kreative, die um den Erhalt ihrer wirtschaftlichen Existenz bangen, wenn ihre Werke ohne Kontrolle oder Kompensation verwendet werden.

Experten sehen in der Klage gegen Meta eine Blaupause für künftige Verfahren, die die Rechte von Urhebern gegenüber mächtigen Technologieunternehmen neu definieren könnten. Es ist denkbar, dass der Ausgang des Falls weitreichende Auswirkungen auf die Ausgestaltung von Lizenzierungsmodellen und die Entwicklung von KI-Anwendungen hat. Gleichzeitig könnte die Rechtsprechung Anreize schaffen, innovative und faire Wege bei der Nutzung und Vergütung urheberrechtlich geschützter Inhalte zu finden. Die juristische Debatte wird von ethischen und gesellschaftlichen Fragen begleitet. Welche Verantwortung tragen Entwickler von KI-Systemen, wenn deren Outputs auf dem geistigen Eigentum anderer basieren? Wie können wir einen Ausgleich zwischen technologischem Fortschritt und dem Schutz kreativer Innovation schaffen? Diese Fragen betreffen nicht nur einzelne Unternehmen, sondern die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft.

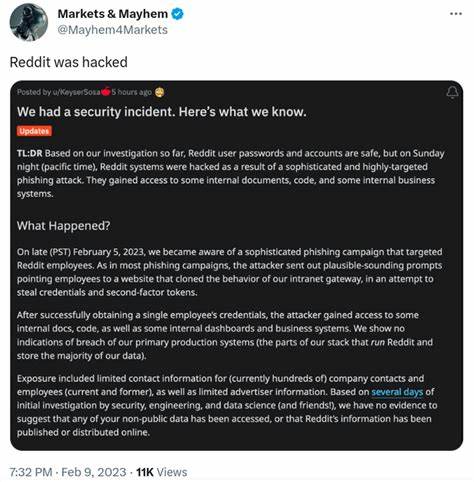

Parallel zu den Gerichtsverfahren gibt es Bemühungen auf politischer Ebene, Urheberrecht und KI besser in Einklang zu bringen. Gesetzgeber in verschiedenen Ländern arbeiten an Reformen, um die komplexen Herausforderungen der Digitalisierung und Automatisierung zu adressieren. Dabei geht es auch um mehr Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle bei der Nutzung persönlicher und kreativer Daten durch KI. Die Meta-Klage hebt zudem eines der größten Probleme der aktuellen KI-Landschaft hervor: Mangelnde Regulierung und die oft undurchsichtigen Datenquellen, auf denen die Systeme basieren. Ohne klare gesetzliche Rahmenbedingungen könnten sich Auseinandersetzungen um Urheberrechte vervielfachen und das Vertrauen von Konsumenten und Kreativen in digitale Technologien untergraben.

Aus Sicht von Entwicklern könnten neue rechtliche Vorgaben zu mehr Verantwortung führen und gleichzeitig Impulse für den Einsatz alternativer Methoden geben, etwa durch den verstärkten Einsatz lizenzierter Daten oder eigener kreativer Inhalte. Für Urheber hingegen besteht die Hoffnung, endlich eine gerechte Anerkennung ihrer Beiträge zu erhalten und durch klare Regeln vor Ausbeutung geschützt zu werden. Insgesamt steht die Klage gegen Meta exemplarisch für einen tieferliegenden Konflikt an der Schnittstelle von Technologie, Recht und Kultur. Der Ausgang wird nicht nur richtungsweisend sein für den Umgang mit KI und Urheberrecht, sondern auch für das Verständnis, wie Innovation und Kreativität in der digitalen Ära zusammengehen können, ohne einander zu behindern. Während das gerichtliche Verfahren noch andauert, beobachten Branchenexperten, Kreative und Anwälte die Entwicklungen mit großer Spannung.

Die Entscheidung könnte als Präzedenzfall dienen und darüber bestimmen, wie die Nutzung von Daten und Inhalten für KI-Systeme in Zukunft gestaltet wird. Damit ist der Fall Meta nicht nur ein juristischer Streit, sondern ein bedeutender Meilenstein in der Weiterentwicklung der digitalen Gesellschaft und ihrer Rechtsordnung.

![Bringing ISA semantics to Lean and Lean-MLIR – Léo Stefanesco [video]](/images/C119E744-F90D-43FF-B92B-CCF1487A4CA4)