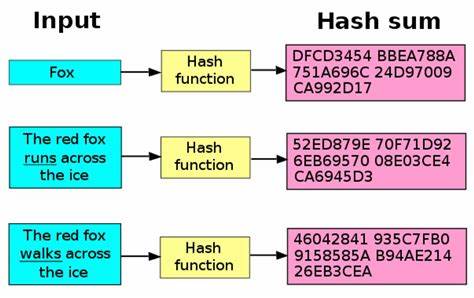

In der Welt der Programmierung dreht sich vieles um Performance und Effizienz. Gerade bei rechenintensiven Aufgaben, wie komplexen kombinatorischen Problemen, kann die Optimierung kleiner, oft übersehener Teile des Codes zu dramatischen Geschwindigkeitssteigerungen führen. Ein solcher oft unterschätzter Bereich ist das Hashing, also die Art und Weise, wie Daten in HashMaps oder HashSets verarbeitet und gespeichert werden. Mit Rust als Programmiersprache und den dafür verfügbaren Standardbibliotheken zeigt sich hier ein besonders interessantes Bild: Die Wahl des richtigen Hash-Algorithmus kann den Unterschied zwischen einem langwierigen Rechenprozess und einem spürbar schnelleren Ergebnis ausmachen. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen, warum das so ist und welche Möglichkeiten es gibt, das Hashing in Rust effektiver zu gestalten.

Bei einem klassischen Rust-Projekt, das eine aufwendige kombinatorische Berechnung durchführt, kann bereits eine einfache Profiling-Analyse mit Tools wie Flamegraph aufdecken, wo die meiste Rechenzeit tatsächlich verbraucht wird. Häufig sind es unerwartete Hotspots, die den Hauptanteil der CPU-Zeit beanspruchen. In meinem Fall war die Überraschung groß: Mehr als 23 Prozent der Gesamtrechenzeit wurden für einen Hashing-Prozess innerhalb der Standardfunktion des Hasher-Moduls aufgewandt. Das mag zunächst harmlos erscheinen, doch diese scheinbar administrative Aufgabe hatte einen enormen Einfluss auf die Gesamtperformance. Die Standardimplementierung von HashMaps und HashSets in Rust setzt auf Sicherheitsaspekte, die grundsätzlich sinnvoll sind, um bestimmte Angriffsvektoren um Webserver oder andere öffentlich zugängliche Anwendungen zu schließen.

Dabei wird absichtlich ein robustes Hashverfahren eingesetzt, das es erschwert, die Schlüssel zu erraten oder gezielt Kollisionsangriffe durchzuführen. Doch diese Sicherheitsfeatures ziehen unweigerlich Rechenzeit nach sich, die in Szenarien ohne untrusted Input unnötig ist. Bei reinen Berechnungen innerhalb eines geschlossenen Systems sind diese Schutzmechanismen schlicht überflüssig und wirken sich nur entspannend negativ auf die Geschwindigkeit aus. Der entscheidende Schritt zur Leistungsverbesserung bestand deshalb darin, den Standard-Hashtyp gegen eine alternative Implementierung auszutauschen – in diesem Fall gegen die Bibliothek ahash mit deren AHashMap und AHashSet. Die Umstellung erforderte nur wenige Codezeilen Änderung, sorgte jedoch für einen deutlichen Geschwindigkeitsboost von etwa 18 Prozent.

Eine Aufgabe, die vormals 67 Minuten Rechenzeit benötigte, lief danach in knapp 55 Minuten durch. Ein enormer Gewinn, wenn man bedenkt, wie wenige Aufwand dieser Wechsel bedeutete. Doch warum ist ahash so viel schneller als das Standard-Hashmodul? Der Hauptgrund liegt in seiner Auslegung: AHash fokussiert auf Geschwindigkeit und verzichtet auf komplexe Sicherheitsvorkehrungen, die in vielen Anwendungsszenarien schlicht nicht gebraucht werden. Außerdem ist AHash gut darin, moderne Prozessorarchitekturen zu nutzen, was zu optimierten Berechnungen führt. Für reine Datenstrukturen in vertrauenswürdigem Umfeld sind solche schnelleren Hasher daher äußerst sinnvoll und bewähren sich besonders bei Programmen mit großen Datenmengen und vielen Operationen auf HashMaps oder HashSets.

Es gibt darüber hinaus eine Vielzahl weiterer Hash-Implementierungen, die ganz spezifisch für verschiedene Arten von Daten optimiert sind. Beispielsweise gibt es Hash-Algorithmen, die speziell für numerische Daten zugeschnitten sind und bessere Performance als generische Lösungen bringen können. Für zusammengesetzte Objekte wiederum bieten andere Hashverfahren Vorteile. Das Experimentieren mit unterschiedlichen Hashern ist deshalb eine wichtige Praxis für alle Entwickler, die das Maximum aus ihrer Rust-Software herausholen wollen. Besonders elegant lässt sich der Wechsel zwischen verschiedenen Hash-Implementierungen mit Importaliasen lösen.

Statt innerhalb des Programmcodes überall händisch HashMap oder HashSet durch alternative Typen zu ersetzen, kann man in der Importsektion eine Aliasdefinition vornehmen. So lassen sich beispielsweise Dict und Set als Synonyme für die Standard- oder alternative Hashstrukturen definieren. Der Vorteil: Das Umschalten auf einen anderen Hasher wird durch eine einzige Kleinigkeit erledigt, ohne bei jeder Nutzung die Typen anpassen zu müssen. Dieses Vorgehen erleichtert nicht nur die schnelle Performance-Optimierung, sondern führt auch zu saubererem und wartbarerem Code. Der einzige kleine Nachteil ist, dass die gewählten Aliase den Look-and-Feel des Codes manchmal an andere Sprachen wie Python erinnern lassen können.

Für viele Entwickler ist das jedoch kein Hindernis, sondern eher eine begrüßenswerte Leichtigkeit im Syntax. Zusammenfassend zeigt sich, dass oft nicht die großen und auffälligen Änderungen die Performance von Programmen verbessern, sondern die gezielte Optimierung kleiner, fundamentaler Prozesse wie dem Hashing. Rust bietet mit seiner vielfältigen Bibliothekslandschaft und den flexiblen Importmöglichkeiten die perfekten Werkzeuge, um solche Verbesserungen unkompliziert und wirkungsvoll umzusetzen. Für Entwickler, die sich mit komplexen Berechnungen auseinandersetzen, ist es daher empfehlenswert, die bisher genutzte HashMap genauer unter die Lupe zu nehmen. Ein schnellerer Hash-Algorithmus kann im Zweifel wertvolle Minuten oder sogar Stunden an Rechenzeit sparen.

Darüber hinaus öffnet dieser Ansatz die Tür für weiteres Experimentieren und Verfeinern des Codes, was langfristig zu noch besseren Anwendungen führt. In der Welt der Programmierung ist Zeit oft der knappste Rohstoff – die Wahl des passenden Hashers ist eine der besten Investments, die man tätigen kann. Wenn du also das nächste Mal auf Performance-Probleme stößt, lohnt sich ein Blick auf dein Hashing-System. Manchmal macht schon der Wechsel zu einem anderen, schnelleren Hashverfahren den entscheidenden Unterschied.