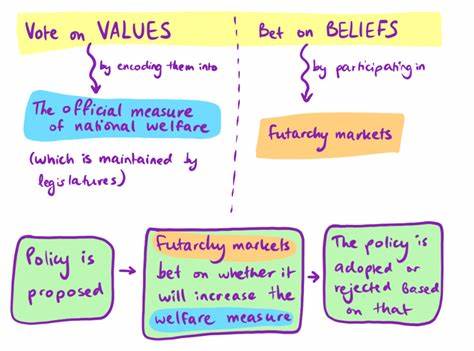

Futarky ist ein faszinierendes Konzept, das in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit in Politik- und Wirtschaftsbereichen erregt hat. Der Kern dieses Modells besteht darin, Entscheidungen anhand von Ergebnissen bedingter Vorhersagemärkte zu treffen. Menschen setzen auf zukünftige Ereignisse, deren Eintritt von einer bestimmten Bedingung abhängt. Das Ziel ist, auf diese Weise eine objektive, datengetriebene Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Doch so verlockend diese Idee auch sein mag, sie leidet an einem grundlegenden Problem: bedingte Vorhersagemärkte zeigen zwar Zusammenhänge, doch sie liefern keine kausalen Erkenntnisse.

Nehmen wir ein konkretes Beispiel: Angenommen, Robyn Denholm, Vorsitzende des Tesla-Vorstands, steht vor der Entscheidung, Elon Musk zu feuern oder nicht. Sie könnte zwei Vorhersagemärkte einrichten. Im ersten Markt setzen die Menschen darauf, wie sich die Tesla-Aktie in sechs Monaten entwickeln wird, falls Musk gefeuert wird. Im zweiten Markt wetten sie auf die Entwicklung, wenn Musk im Amt bleibt. Wenn die Vorhersagen der ersten Gruppe einen höheren Aktienkurs als die der zweiten erwarten lassen, könnte man daraus schließen, dass das Entlassen von Musk dem Unternehmen guttun würde.

Rein theoretisch klingt das nach einem eleganten Weg, Entscheidungsfindung zu optimieren. Jedoch verbirgt sich hier eine Falle. Bedingte Vorhersagemärkte basieren auf der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A, vorausgesetzt ein anderes Ereignis B tritt ein, ausgedrückt als P(A|B). Das Problem ist, dass diese bedingte Wahrscheinlichkeit nicht mit der kausalen Wirkung von B auf A gleichzusetzen ist, die man als P(A|do(B)) bezeichnet. Korrelation oder bedingte Wahrscheinlichkeit sagt nur, wie wahrscheinlich A ist, wenn B beobachtet wird.

Sie sagt nicht, wie sich A ändern würde, wenn man aktiv B herbeiführt oder auslöst. In vielen Fällen kann dies dramatisch irreführend sein. Ein oft zitiertes Beispiel hierfür ist der Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Spiegeln und Sterblichkeitsraten. Menschen mit hohem Vitamin-D-Spiegel sterben statistisch gesehen seltener. Das bedeutet aber nicht, dass die Einnahme von Vitamin D automatisch die Sterblichkeit senkt.

Hoher Vitamin-D-Spiegel korreliert häufig mit einem allgemein gesünderen Lebensstil, besserer Ernährung und sozialem Status. Nur durch kontrollierte Studien lässt sich herausfinden, ob Vitamin D tatsächlich eine ursächliche Wirkung hat. Genauso verhält sich das bei Vorhersagemärkten: Sie zeigen Wahrscheinlichkeiten, doch nicht unbedingt die Wirkung von Maßnahmen. Im Fall von Tesla könnte eine negative Prognose für die Aktie im Szenario "Musk wird gefeuert" genauso gut bedeuten, dass schlechte Unternehmenszahlen den Auslöser für den Rauswurf des CEOs darstellen – nicht umgekehrt. Das Phänomen der Rückwärtskausalität oder der verzerrten Informationslage erschwert die Interpretation der Daten aus solchen Märkten erheblich.

Man darf daher die Prognose nicht einfach als eine kausale Aussage missverstehen. Darüber hinaus gibt es andere Hürden: Selbst wenn man sich vorstellt, dass der Markt unmittelbar vor der Entscheidung innerhalb eines festen Zeitfensters aktiv ist, können versteckte Faktoren und Spekulationen die Marktpreise verzerren. Emotionale Entscheidungen, Insiderwissen und strategisches Verhalten von Marktteilnehmern können die Ergebnisse verfälschen. Es stellt sich auch die Frage, ob es möglich ist, Futarky so weiterzuentwickeln, dass zumindest annähernd kausale Informationen aus den Märkten gewonnen werden können. Die Forschung hat gezeigt, dass dies nicht mit einfachen Anpassungen an der Funktionsweise von Vorhersagemärkten zu realisieren ist.

Weder der zeitliche Abstand noch das Setzen von Marktpreisen als Grundlage für Entscheidungen lösen das fundamentale Problem. Es wurde sogar mathematisch bewiesen, dass keine Zweige von Auszahlungsfunktionen existieren, die Wahrheiten über kausale Wirkungen korrekt erfassen könnten, wenn nur bedingte Wahrscheinlichkeiten betrachtet werden. Trotz der Kritik bedeutet das nicht, dass Vorhersagemärkte nutzlos sind. Im Gegenteil, sie können wertvolle Einsichten bieten, ähnlich wie Beobachtungsstatistiken. Wenn man die Ergebnisse aus solchen Märkten mit der nötigen Skepsis und ergänzenden Informationen betrachtet, können sie ein hilfreiches Werkzeug bei der Entscheidungsfindung darstellen.

Es ist jedoch wichtig, sich der Grenzen bewusst zu sein und nicht zu glauben, dass Märkte Kausalität aus dem Nichts erzeugen können. Vorreiter in diesem Feld, wie Robin Hanson, weisen seit Jahren darauf hin, dass versteckte Variablen und Informationsasymmetrien die Schätzung der Auswirkungen von Entscheidungen durch Märkte erschweren. Ebenso gibt es stetige Bemühungen, alternative Methoden zu entwickeln, die kausale Inferenz ermöglichen – das heißt, den Effekt einer Handlung tatsächlich zu quantifizieren, anstatt nur beobachtete Zusammenhänge zu betrachten. Ein Beispiel dafür sind sogenannte „self-resolving“ Märkte oder Systeme, die explizit darauf ausgelegt sind, kausale Wirkungen zu messen. Jedoch erfordern diese Ansätze komplexe Mechanismen und sind in der Praxis oft teuer und schwierig umzusetzen.

Auch Expertenmeinungen, etwa die von Superforecastern oder moderner künstlicher Intelligenz, werden diskutiert, um die Lücke zu schließen. Während Spekulationsmärkte auf kollektives menschliches Wissen setzen, können gezielte menschliche Expertengruppen oder KI-basierte Systeme womöglich präziser zwischen Korrelation und Kausalität unterscheiden und damit bessere Entscheidungsgrundlagen liefern. Futarky hinterlässt somit eine fast paradoxe Botschaft: Sie verspricht eine neue Ära von datengetriebener Entscheidungsfindung, doch genau diese Daten – die bedingten Wahrscheinlichkeiten – sind nicht das, was Regierende suchen. Was Politik und Wirtschaft benötigen, sind kausale Erkenntnisse, also die Fähigkeit, wirklich vorherzusagen, was passiert, wenn man bestimmte Handlungen setzt. Nur so lassen sich Entscheidungen verantwortungsbewusst treffen und negative Überraschungen vermeiden.

Noch ist die Wissenschaft und Praxis von Futarky in Bewegung. Die Herausforderungen zeigen, wie komplex der Umgang mit Unsicherheit und Entscheidungsfindung ist – und wie wichtig es ist, bei der Interpretation von Daten immer zwischen Beobachtung und Ursache zu unterscheiden. Die Zukunft wird zeigen, ob weiterentwickelte Modelle und technologische Fortschritte die heutigen Schwächen überwinden können. Bis dahin sollte man bedingte Vorhersagemärkte als ein Werkzeug im Werkzeugkasten sehen, nicht aber als Allheilmittel für alle Entscheidungen.