In den letzten Jahren hat sich eine beunruhigende Realität etabliert, die viele Familien, Pädagogen und Psychologen gleichermaßen beunruhigt: Die allgegenwärtige Präsenz von pornografischen Inhalten in der digitalen Welt und deren Einfluss auf Kinder und Jugendliche. Während Pornografie schon immer ein streitbares Thema war, zeigt sich heute eine neue Dimension der Problematik. Es geht nicht mehr nur um moralische oder ethische Diskurse, sondern um eine kollektive Verwundung, die sich in der psychischen und emotionalen Gesundheit ganzer Generationen manifestiert. Dieses Massen-Trauma, das durch das frühe und häufig unfreiwillige Zusammentreffen junger Menschen mit pornografischem Material entsteht, verlangt nach einer differenzierten, sorgfältigen Analyse und umfassenden gesellschaftlichen Antwort. Der Einstieg in die Thematik zeigt erschreckende Bilder: Kinder, die bereits im Alter von neun oder zehn Jahren mit Pornografie konfrontiert werden, oftmals ohne das Wissen oder die Zustimmung ihrer Eltern.

Smartphones, einst als Kommunikationsmittel und Lernwerkzeuge entwickelt, sind für viele der Zugang zur ersten sexuellen Erfahrung geworden. Dabei handelt es sich häufig nicht um ein kontrolliertes oder pädagogisch begleites Erleben, sondern um eine überfordernde und traumatisierende Konfrontation mit Bildern und Szenen, die weit jenseits ihres Entwicklungsstands liegen. Die Vorstellung, dass eine minderjährige Person von einem fremden Erwachsenen durch Extreme und Eskalation von Pornografie geführt wird, verdeutlicht die Parallelen zu kindlichem Missbrauch und zeigt, warum hier von einer Form digitaler Gewalt gesprochen werden muss. Doch der Einfluss beschränkt sich nicht auf die reine Verfügbarkeit von pornografischem Material auf speziellen Websites. Die Sozialen Medien haben einen Raum geschaffen, in dem sexuelle Inhalte nicht nur leicht zugänglich, sondern auch algorithmisch gefördert werden.

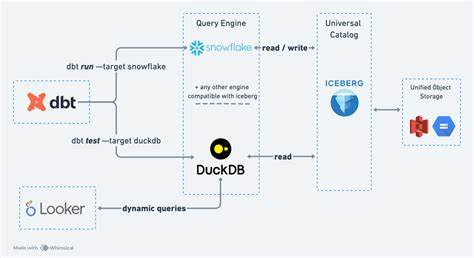

Plattformen wie Instagram, TikTok, Snapchat oder Discord nutzen hochentwickelte Technik, um Nutzer – auch Kinder und Jugendliche – immer tiefer in immer extremere Inhalte zu ziehen. Die Mechanismen des endlosen Scrollens, personalisierter Videoempfehlungen und spielerisch aufgebauter Belohnungssysteme (sogenannte „Gamification“) sorgen dafür, dass junge Menschen immer intensiver und regelmäßiger Zugriff auf pornografische Inhalte bekommen und süchtig nach neuem „Kick“ werden. Von besonderer Bedeutung ist der Aspekt, dass diese Algorithmen nicht unspezifisch, sondern auf individuelle Fantasien und Vorlieben zugeschnitten suggerieren, was „noch besser“ oder „noch aufregender“ ist. Was zunächst harmlos erscheinen mag, kann dadurch schnell in problematische oder sogar illegale Bereiche abdriften. Inhalte, die sexuelle Gewalt, Missbrauch oder „barely legal“-Material zeigen, werden nicht selten ungefiltert ausgespielt oder sogar empfohlen.

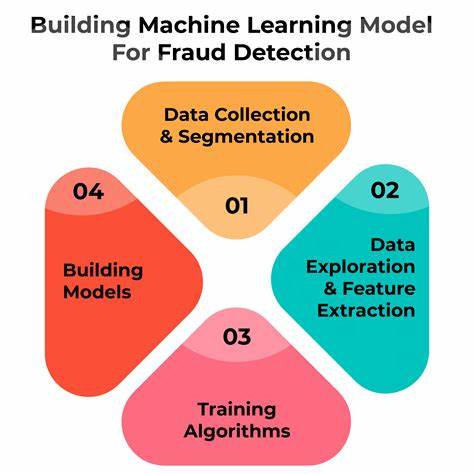

Dabei sind diese Kategorien für Kinder und Jugendliche nicht nur ungeeignet, sondern tief traumatisierend, da sie reale Gewaltfantasien und Machtmissbrauch darstellen. Während eine einzelne Instanz von solchem genutztem Material bei einem Kind ohne Zweifel als Missbrauch bewertet würde, wird dies im gesellschaftlichen Gesamtkontext systematisch ignoriert. Die Folgen dieser allgegenwärtigen und frühzeitigen Pornografieexposition zeigen sich auf mehreren Ebenen. Studien belegen, dass ein frühes Erleben von pornografischem Material mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit sexueller Gewalt, niedrigem Selbstwertgefühl und gestörten Beziehungen im späteren Leben verbunden ist. Erwachsene, die in ihrer Jugend pornografischen Inhalten ausgesetzt waren, berichten häufig von Beziehungsproblemen, reduzierter emotionaler Nähe und einem verzerrten Bild von Intimität.

Viele verlieren das Vertrauen in echte Nähe und entwickeln eine Erwartungshaltung, die von Misstrauen, Angst und Enttäuschung geprägt ist. Ein Bild, in dem Menschen als Objekte betrachtet und sexualisiert werden, dominiert die Wahrnehmung. Die Fähigkeit, Liebe als gegenseitiges, bindendes Erlebnis zu verstehen, wird zugunsten von oberflächlichen und oft schmerzhaften Interaktionen verdrängt. Dabei ist die Verzerrung des Verständnisses von Liebe und Sexualität besonders dramatisch für Mädchen und junge Frauen. Sie lernen oft, dass Sex mit Gewalt, Dominanz und Objektivierung verbunden sein muss, um als wünschenswert oder bedeutsam angesehen zu werden.

Männer erscheinen als unersättlich, aggressiv und emotional unzugänglich. Diese internalisierte Sicht sorgt nicht nur für individuelle psychische Belastungen, sondern perpetuiert auch toxische Geschlechterrollen und sät Gewaltähnliches Verhalten in den nächsten Generationen. Junge Frauen werden zu Objekten degradiert, deren Selbstwert ausschließlich an ihrer sexuellen Attraktivität und Leistungsfähigkeit gemessen wird. Intimität wird als Performance und nicht als naive, verletzliche Begegnung erlebt. Diese kulturellen Prägungen stellen eine massive Herausforderung für gesunde Beziehungsentwicklung dar.

Das Ausmaß des Problems zeigt sich auch darin, dass Pornografie heute nicht mehr als ein Randphänomen gilt. Der gesamte Markt ist mittlerweile zu einer mehr als milliardenschweren Industrie geworden, in der menschliche Sexualität kommerzialisiert, standardisiert und manipuliert wird. Content-Produzenten stehen häufig in einer Grauzone zwischen legalem Angebot und Ausbeutung potentieller Opfer. Plattformen, die solche Inhalte verbreiten, profitieren von Werbeeinnahmen, Abonnements und Datenverwertung und tragen damit zur weiteren Verbreitung und Verfestigung schädlicher Inhalte bei. Für die Gesellschaft stellt dies eine ethische und politische Herausforderung dar, die weit über die individuelle Ebene hinausgeht.

Die Frage wird immer drängender: Wie viel Schaden machen wir uns selbst, wenn wir diese Problematik verleugnen oder ignorieren? Ein besonders erschreckender Aspekt ist die gesellschaftliche Verharmlosung und das Gaslighting, das junge Menschen erleben, wenn sie ihre Sorgen und Verletzungen artikulieren. Pornografie wird als natürliche, sogar notwendige Komponente eines modernen Lebens dargestellt. Erwachsene rechtfertigen sie als Mittel zur Verhinderung von „echtem Betrug“ in Partnerschaften oder als harmlosen Zeitvertreib. Mädchen, die ihre Unsicherheit und ihr Unwohlsein über die Wirkung dieser Inhalte äußern, werden oftmals als „überempfindlich“ abgestempelt. Jungen, die sich von der pornografischen Welt entfremdet fühlen, erfahren Spott und werden als „weniger männlich“ markiert.

Innerhalb vieler sozialer Gruppen existiert kein offener Diskurs über die emotionalen und spirituellen Schäden, die diese Industrie mit sich bringt. Gleichwohl entsteht eine Gegenbewegung. Immer mehr junge Menschen erkennen die destruktiven Muster, die der pornografische Konsum in ihr Leben gebracht hat. Sie finden Gemeinschaften, in denen sie offen über ihre Erfahrungen sprechen können, und stellen sich aktiv gegen die Normalisierung dieser Inhalte. Von der Abstinenz-Bewegung bis zu Initiativen zur Sensibilisierung verfolgen sie das Ziel, einen gesünderen und bewussteren Umgang mit Sexualität und Medien zu fördern.

Die Rolle der Aufklärung ist dabei entscheidend – nicht nur in Schulen, sondern auch in Familien und sozialen Netzwerken. Ehrliche Gespräche unter Erwachsenen und Jugendlichen sowie eine adäquate Mediensprache können dazu beitragen, Kindern den Schutz zu bieten, den sie benötigen. Um langfristig eine Änderung herbeizuführen, muss das Thema Pornografie als gesellschaftliches Problem anerkannt werden, das tiefe Wunden reißt und Heilung verlangt. Die aktuellen Hilferufe einer generation Z, die von Entfremdung, Liebeslosigkeit und emotionaler Anästhesie geprägt ist, dürfen nicht überhört werden. Versorgungskonzepte für Betroffene sollten psychologische Unterstützung, aber auch soziale Reintegration umfassen.