Die Frage, wie Leben organisiert ist und welche Prinzipien dahinterstehen, gehört zu den tiefgründigsten und fundamentalsten Themen der Biologie. Eines der innovativen Konzepte, das in den letzten Jahrzehnten vermehrt an Bedeutung gewonnen hat, ist die Betrachtung der biologischen Organisation als "Closure of Constraints" oder als Abschluss von Beschränkungen. Dieses paradigmatische Modell liefert einen theoretischen Rahmen, um das komplexe Zusammenspiel zwischen Struktur und Funktion in lebenden Systemen zu verstehen und die Art und Weise zu erklären, wie biologische Systeme ihre Identität und Stabilität bewahren, trotz der stetigen Veränderung ihrer Komponenten. Biologische Organisation zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht einfach nur eine Ansammlung von molekularen, zellulären oder organismischen Komponenten darstellt, sondern vielmehr eine dynamische Einheit, bei der verschiedene Prozesse und Strukturen in einem selbstregulierenden Gefüge miteinander verflochten sind. Der Begriff „Closure of Constraints“ stammt aus der Systemtheorie und phänomenologischen Ansätzen der Biologie und beschreibt die Wechselwirkung von Beschränkungen, die sich gegenseitig erzeugen und erhalten, um die Organisation des gesamten Systems aufrechtzuerhalten.

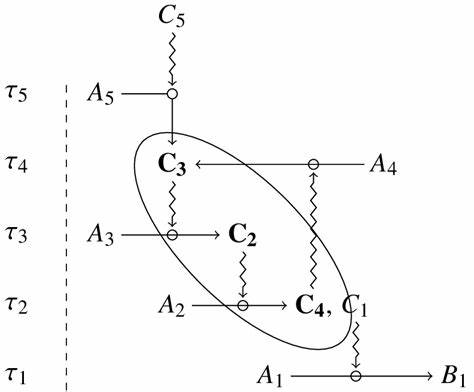

Im Gegensatz zu offenen Systemen, die durch äußere Kräfte ständig verändert werden, besitzen biologische Systeme eine interne Netzwerkstruktur von Beschränkungen, die sie in die Lage versetzt, ihre Grenzen zu wahren und Identität über Zeit zu erhalten. Diese Beschränkungen wirken als regulatorische Regeln, die sowohl materielle als auch energetische Aspekte im System koordinieren. Ein einfaches Beispiel ist die Zelle: Die Zellmembran schränkt den Austausch von Molekülen selektiv ein und ermöglicht so die Aufrechterhaltung eines inneren Milieus, während biochemische Reaktionen innerhalb der Zelle in komplexen Netzwerken verknüpft sind und sich gegenseitig regulieren. Die Idee der Closure of Constraints hebt besonders die Autonomie biologischer Systeme hervor. Autonomie beschreibt nicht nur Unabhängigkeit, sondern vielmehr die aktive Selbstgestaltung innerhalb vorhandener Bedingungen.

In einem lebenden Organismus entstehen und bestehen somit Strukturen und Funktionen nicht unabhängig voneinander, sondern durch gegenseitige Abhängigkeit der Beschränkungen, die diese Strukturen begrenzen und ermöglichen zugleich. Das bedeutet, dass jede Komponente des Systems unter der Bedingung der anderen steht und dadurch gemeinsam die Organisation des Systems unterstützt. Ein bedeutender Aspekt dieser Betrachtungsweise liegt auch in ihrer Erklärungskraft für evolutionäre Prozesse. Durch die gegenseitige Verstärkung und Stabilisierung der Beschränkungen können neue Strukturen entstehen, die wiederum eigenständig die Systemorganisation beeinflussen. So können komplexere Ebenen der Organisation aufgebaut werden, die nicht einfach additiv sind, sondern qualitativ neue Eigenschaften und Funktionen bieten.

Dies macht das Modell besonders geeignet, um Organismen als emergente Phänomene und nicht nur als bloße Ansammlungen von Molekülen oder Zellen zu verstehen. Die logische Konsequenz der Closure of Constraints ist, dass das biologische System als Ganzes betrachtet wird, das sich gegenüber seiner Umwelt abgrenzt, aber gleichzeitig in ständiger Wechselwirkung mit ihr steht. Damit wird auch das Verständnis von Krankheit, Entwicklung oder zellulären Funktionen neu verankert: Krankheit entsteht nicht nur durch Ausfall einzelner Komponenten, sondern durch Störungen im Netzwerk der Beschränkungen, die die Organisation zugrunde liegt. Die Selbstorganisation und Selbstregulation stehen somit im Mittelpunkt jeder diagnostischen oder therapeutischen Betrachtung. Darüber hinaus beeinflusst diese Sichtweise zunehmend auch andere Disziplinen, die sich mit komplexen Systemen beschäftigen.

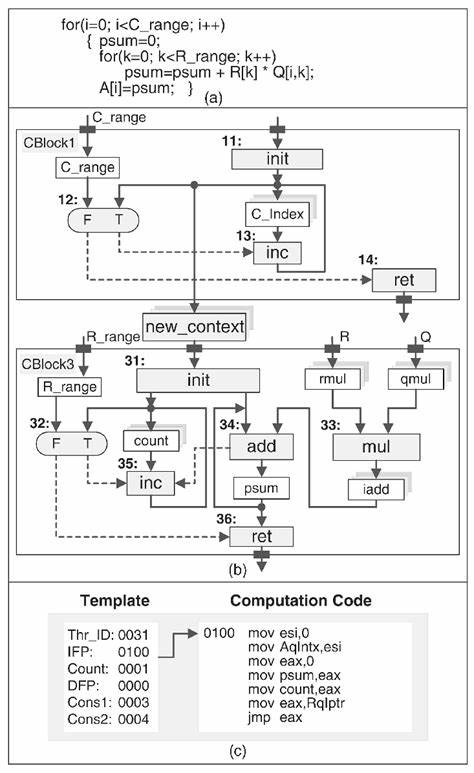

In der Kybernetik, Systembiologie und sogar der künstlichen Intelligenz wird das Konzept der Closure of Constraints diskutiert, um lebenseigene Prinzipien auf technische Systeme zu übertragen oder die Grenzen des Machbaren besser zu verstehen. Die Herausforderung besteht darin, komplexe, dynamische Netzwerke so zu gestalten, dass sie ähnliche Formen von Autonomie und Selbstregulation zeigen. In der Forschung eröffnet die Erfassung der biologischen Organisation als Closure of Constraints also zahlreiche neue Perspektiven, sowohl theoretisch als auch praktisch. Es erweitert das Verständnis von Leben über die reine Biochemie hinaus hin zu einem systemorientierten Ansatz, der Wechselwirkungen und wechselseitige Abhängigkeiten in den Mittelpunkt stellt. Letztlich richtet dieser Fokus den Blick auf die fundamentale Frage, wie Leben sich selbst produziert und aufrechterhält, was eine der zentralen Herausforderungen in den Biowissenschaften bleibt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die biologische Organisation als Abschluss von Beschränkungen einen tiefgehenden Einblick in die Komplexität lebender Systeme bietet. Durch das Verständnis von Lebensprozessen als Netzwerke von sich selbst bestätigenden und limitierenden Beschränkungen entsteht ein holistisches Bild, das die funktionale Einheit und Autonomie des Organismus erklärt. Dieses Konzept bereichert nicht nur die biologische Theorie, sondern stellt auch einen Schlüssel für innovative Anwendungen in Medizin, Technologie und Systembiologie dar und fördert damit ein umfassendes, modernes Verständnis von Leben in seiner ganzen Vielschichtigkeit.