Google steht seit Jahren im Fokus kartellrechtlicher Untersuchungen und Verfahren, nicht nur in den USA, sondern weltweit. Die enormen Marktmacht und der Einfluss des Unternehmens im Bereich der Online-Suche, Werbung und vieler weiterer Digitaldienste werfen essentielle Fragen auf: Wie kann eine gesunde Marktordnung sichergestellt werden? Welche Rolle spielt das Kartellrecht dabei? Und vor allem, wie lassen sich die Herausforderungen der digitalen Ära sinnvoll adressieren? In der Vergangenheit waren kartellrechtliche Maßnahmen oftmals reaktiv und konzentrierten sich hauptsächlich auf vergangenes Verhalten großer Tech-Firmen. Doch angesichts der ständig wachsenden Bedeutung und Marktmacht von Unternehmen wie Google wird die Notwendigkeit immer deutlicher, regulatorische Ansätze zu entwickeln, die zukunftsorientiert sind und neue Wettbewerbsdynamiken verstehen. Die US-Justiz wird bald eine Klage gegen Google im Bereich der Online-Suche einreichen – eine eventuelle Wiederholung früherer Fälle wie der berühmten Microsoft-Initiative aus dem Jahr 1998. Der aufsehenerregende Schritt unterstreicht den Willen der Behörden, die Vormachtstellung großer Technologieunternehmen genau zu untersuchen und gegebenenfalls einzugreifen.

Trotz aller Bemühungen erwies sich das Vorgehen bisher als wenig durchschlagend, da viele Verfahren sich in langwierigen juristischen Auseinandersetzungen verlaufen und letztlich nur langsame Veränderungen bewirken. Ein Grund dafür liegt in den Besonderheiten digitaler Märkte: Netzwerkeffekte und Plattformökonomien schaffen eine ganz eigene Dynamik, bei der herkömmliche kartellrechtliche Instrumente nicht immer greifen. Google kontrolliert einen erheblichen Anteil des Suchmaschinenmarktes und kann durch diese Dominanz sowohl den Wettbewerb als auch die Sichtbarkeit für Nutzer maßgeblich beeinflussen. Das führt zu einem Ungleichgewicht, denn kleinere Wettbewerber können kaum durchdringen, und Nutzer haben oft kaum Alternativen. Ein wesentlicher Kritikpunkt an bisherigen kartellrechtlichen Verfahren ist zudem, dass sie häufig vergangenes Fehlverhalten sanktionieren, anstatt präventiv Risiken und Missbrauchspotenziale zu adressieren.

Die Geschwindigkeit der Innovation und die Komplexität der Geschäftsfelder großer Technologiekonzerne erschweren es zudem, wirksame Maßnahmen zu etablieren, die auf langfristige Marktbedingungen einzahlen. Daher wenden sich viele Regulierungsbehörden zunehmend einem proaktiven Ansatz zu: Vorab definierte Rahmenbedingungen, die fairen Wettbewerb fördern und eine zu starke Marktkonzentration verhindern sollen. Dabei spielt der Gedanke einer gezielten Regulierung digitaler Plattformen eine große Rolle. Einige Experten sprechen von speziellen Regulierungsbehörden, die auf die Eigenheiten von Big Tech fokussiert sind und deren Marktverhalten kontinuierlich überwachen. Auch Konzepte wie die Verpflichtung zur Datenportabilität, Offenlegung von Algorithmen oder die Einführung von klaren Verhaltensregeln für Plattformbetreiber werden diskutiert.

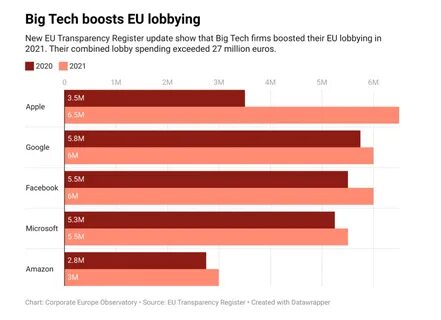

In Europa etwa steht die Digital Markets Act (DMA) als Beispiel einer Regelung, die Machtmissbrauch vorbeugen soll und den Zugang zu Daten sowie fairen Wettbewerb sicherstellen möchte. Neben rechtlichen Maßnahmen sind auch politische Entscheidungen entscheidend, wenn es darum geht, wie Innovation und Wettbewerb im Digitalbereich gestaltet werden. Ein starker Staat, der in der Lage ist, digitale Giganten zu kontrollieren, ohne Innovationen zu behindern, ist gefordert. Dabei müssen Interessensgruppen wie Verbraucher, Unternehmen und der Staat gleichermaßen berücksichtigt werden. Google selbst erhebt den Anspruch, durch Innovationen, kostenlose Dienste und stetige Verbesserungen für Nutzer Mehrwerte zu schaffen.

Dennoch bestehen beträchtliche Bedenken, ob Wettbewerb durch die Dominanz des Konzerns tatsächlich erhalten bleibt oder ob andere Marktbeteiligte langfristig verdrängt werden. Die Frage der Regulierung großer Technologiekonzerne ist auch eng mit dem Thema Datenschutz und Nutzerrechte verknüpft. Große Mengen an Nutzerdaten sind für diese Unternehmen die Grundlage ihres Geschäftsmodells und ihrer Marktmacht. Daher müssen Regulierungen neben wettbewerbspolitischen Aspekten auch den Schutz persönlicher Daten sicherstellen und Transparenz in der Datennutzung fördern. Die internationale Dimension stellt eine weitere Herausforderung dar: Google agiert global, und nationale Regulierungen stoßen oftmals an Grenzen.

Eine Abstimmung zwischen den wichtigsten Politikarenen ist unerlässlich, um Schlupflöcher zu schließen und wirksame Regeln zu etablieren. In der Diskussion um die Regulierung von Big Tech wird zunehmend klar, dass kein einzelner Lösungsweg ausreicht. Vielmehr bedarf es eines multiplen Ansatzes, der Kartellrecht, Datenschutz, Verbraucherschutz und Innovationsförderung miteinander in Einklang bringt. Dies ist eine der zentralen Aufgaben der Politik im digitalen Zeitalter. Es zeigt sich, dass das Verkehrsmodell des Marktes auch bei digitalen Plattformen angepasst werden muss, um faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten.

Die bisherigen kartellrechtlichen Verfahren gegen Google und andere große Tech-Unternehmen sind wichtige erste Schritte, reichen aber bei Weitem nicht aus, um den komplexen Herausforderungen gerecht zu werden. Ein schlüssiges regulatorisches Konzept, das zukunftsgerichtet ist und die Dynamik digitaler Märkte berücksichtigt, ist unabdingbar. Nur so kann gewährleistet werden, dass Innovationen weiter florieren und gleichzeitig ein fairer Wettbewerb, verbraucherschützende Prinzipien und demokratische Werte gewahrt bleiben. Die Debatte um Google und die Regulierung von Big Tech steht sinnbildlich für ein grundlegendes Problem der digitalen Wirtschaft des 21. Jahrhunderts: Wie gestaltet man Freiheit, Innovation und Wettbewerb, ohne dass einzelne Akteure zu übermächtig werden? Die Antwort wird entscheidend prägen, wie die digitale Welt in Zukunft aussieht und welche Rolle Technologieunternehmen in der Gesellschaft einnehmen.

Jede Strategie, die weiter in Richtung präventive Regulation und übergreifende Kooperation geht, hat das Potenzial, eine Balance herzustellen, die sowohl die Chancen als auch die Risiken der digitalen Transformation berücksichtigt. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie effektiv diese Ansätze sind und welche Lektionen sie für die globalen Märkte bereithalten.