In der Welt der verteilten Systeme ist eine konsistente und zuverlässige Kommunikation zwischen verschiedenen Diensten essenziell. Besonders bei hoher Nachrichtenlast sehen sich Entwickler mit dem Problem konfrontiert, dass ein Datenbankupdate zwar erfolgreich erfolgt, das anschließende Senden einer Nachricht aber fehlschlagen kann. Solche Situationen können zu inkonsistenten Zuständen führen, in denen Dienste unterschiedliche Versionen des Systemzustands kennen, wodurch schwer auffindbare Fehler entstehen. Seit geraumer Zeit bietet das Inbox-Outbox-Pattern eine bewährte Lösung, die genau diese Problematik adressiert. In diesem Konzept werden neben der normalen Datenbanktabelle zusätzlich eine Outbox und eine Inbox eingesetzt, um verlässliche Nachrichtenübermittlung sicherzustellen.

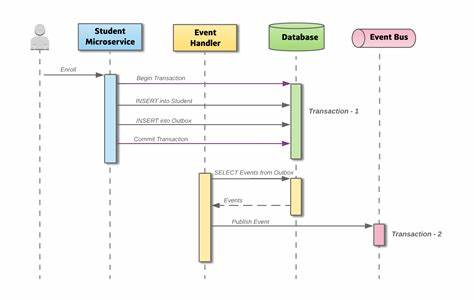

Doch in der Praxis, insbesondere bei Systemen mit extrem hohem Nachrichtenaufkommen, bringt die vollständige Umsetzung dieses Musters Herausforderungen mit sich, die den Systembetrieb erheblich belasten können. Aus diesem Grund setzen manche Unternehmen mittlerweile auf eine modifizierte Form des Outbox-Patterns – die sogenannte halbe Outbox-Strategie. Statt alle Nachrichten in der Outbox zu speichern und asynchron zu verarbeiten, wird diese nur für fehlgeschlagene Nachrichten genutzt, was zahlreiche Vorteile mit sich bringt. Das klassische Inbox-Outbox-Pattern funktioniert folgendermaßen: Bei jeder relevanten Datenänderung wird die ausgehende Nachricht als Datensatz in einer Outbox-Tabelle in der gleichen Transaktion mit dem Datenbankupdate gespeichert. Dadurch wird sichergestellt, dass entweder beide Operationen erfolgreich sind oder keine von beiden, was Konsistenz garantiert.

Ein separater Prozess liest anschließend die Outbox-Tabelle aus und sendet die Nachrichten an den jeweiligen Message Broker, etwa Kafka oder RabbitMQ. Auf der Empfängerseite stellt die Inbox-Tabelle sicher, dass jede Nachricht exakt einmal verarbeitet wird, um Duplikate zu vermeiden. Diese Architektur ist äußerst robust und verringert das Risiko von Dateninkonsistenzen maßgeblich. Allerdings zeigt sich unter realen Betriebsbedingungen mit hoher Last ein crucialer Engpass. Die ständigen Schreib- und Leseoperationen auf der Outbox-Tabelle führen zu erheblichem I/O-Overhead, Speicherbelastung und steigern die Betriebskomplexität durch zusätzliche Cleanup-Mechanismen.

Dies wirkt sich nicht nur auf die Performance negativ aus, sondern erhöht auch die Wartungs- und Ausfallrisiken. Vor diesem Hintergrund entschieden sich Entwickler bei Cubbit für eine pragmatische Anpassung des Musters. Statt jede Nachricht zunächst in der Outbox zu speichern, versuchen sie, jede Nachricht direkt in Echtzeit an den Message Broker zu senden. Gelingt dies, sind keine weiteren Schritte nötig und die Ressourcennutzung bleibt minimal. Tritt hingegen ein Fehler beim Versand auf, beispielsweise durch Broker-Ausfall oder Netzwerkprobleme, wird die Nachricht in einer Outbox-Tabelle abgelegt.

Ein periodischer Hintergrundprozess übernimmt es dann, diese fehlgeschlagenen Nachrichten nachzuverfolgen und wiederholt zu senden, bis der Versand erfolgreich war oder eine vordefinierte maximale Anzahl an Versuchen erreicht ist. Dieses Vorgehen reduziert den Auslastungsdruck auf das System dramatisch, da lediglich ein sehr kleiner Bruchteil der Nachrichten die Outbox durchläuft, während der Großteil unmittelbar ausgeliefert wird. Trotz der offensichtlichen Optimierungen sind damit auch Kompromisse verbunden. So kann in seltenen Fällen eine Nachricht verloren gehen, etwa wenn nach einem Sendefehler ein Systemabsturz erfolgt, bevor die Nachricht sicher in die Outbox eingetragen wurde. Dies steht in einem gewissen Widerspruch zur sonstigen Versprechen des Outbox-Patterns, jedoch wurde diese Risikoeinschätzung bewusst getroffen, da der potenzielle Schaden durch wenige verlorene Nachrichten geringer eingeschätzt wird als der Mehraufwand eines vollständigen Outbox-Systems.

Wichtig ist zudem, dass mit diesem halbseitigen Outbox-Pattern die Möglichkeit erhalten bleibt, die fehlgeschlagenen Nachrichten gesondert zu analysieren und gezielt einzugreifen. Die Outbox-Tabelle dient somit als wichtige Fehlerquelle und Monitoring-Werkzeug, um potenzielle Störungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Gleichzeitig werden die Ressourcen des Datenbanksystems geschont und das Handling vereinfacht. Dieses Vorgehen zeigt, dass viele theoretisch bestehende Muster nicht nur als dogmatische Vorschriften verstanden werden sollten, sondern flexibel an die jeweiligen Gegebenheiten im operativen Umfeld angepasst werden müssen. Die halbe Outbox-Strategie illustriert eindrucksvoll, wie technische Konzepte pragmatisch modifiziert werden können, um in praxisnahen Szenarien optimale Ergebnisse zu erzielen.

Für Entwickler und Architekten verteilten Systeme liefert diese Erfahrung wertvolle Impulse, insbesondere wenn hohe Durchsatzraten und geringe Latenzen angestrebt werden. Dabei lässt sich die Strategie auf vielfältige Kontexten übertragen, in denen ein vollständiges Outbox-Pattern zu aufwendig oder ineffizient wäre. Neben Performance- und Ressourcenoptimierungen bietet die halbe Outbox-Variante auch den Vorteil, Betriebskomplexität und technische Schulden zu reduzieren. Da weniger Komponenten permanent ausgeführt und verwaltet werden müssen, sinken potenzielle Fehlerquellen und Ausfallwahrscheinlichkeiten. Dadurch gewinnen Teams an Agilität, können schneller auf neue Anforderungen reagieren und die Systemstabilität insgesamt erhöhen.

Gleichwohl sollten transparente Prozesse etabliert werden, um Fehlermeldungen systematisch zu erfassen und Ausfallzeiten des Message Brokers frühzeitig zu erkennen. Nur so kann die Sicherheit der Nachrichtenübermittlung trotz der pragmatischen Reduktion gewährleistet werden. Zusammenfassend bietet die halbe Outbox-Strategie eine clevere Alternative zum klassischen Inbox-Outbox-Muster, die insbesondere bei hochfrequenten Nachrichtenflüssen deutliche Vorteile zeigt. Sie ermöglicht es, die Vorteile des Outbox-Patterns hinsichtlich Fehlersicherung und Nachrichten-Verlustprävention zu erhalten, ohne dabei den gesamten Systemdurchsatz zu belasten. Unternehmen, die mit verteilten Systemen arbeiten und vor der Herausforderung stehen, eine Balance zwischen Zuverlässigkeit und Effizienz zu finden, sollten diese Methode in Betracht ziehen.

Dabei ist entscheidend, die individuellen Anforderungen und Risiken genau abzuwägen und das Muster situativ anzupassen. Letztlich verdeutlicht diese flexible Herangehensweise den Wert, technische Patterns nicht starr, sondern als anpassbare Werkzeuge für unterschiedliche Szenarien zu verstehen. Durch kluge Kompromisse und gezielte Optimierungen lassen sich so Systeme realitätsnah und wirkungsvoll gestalten, um den Anforderungen der heutigen komplexen Infrastruktur gerecht zu werden.