Die Ozeane bedecken mehr als 70 Prozent der Erdoberfläche und sind von essenzieller Bedeutung für das Leben auf unserem Planeten. Unter ihrer unermesslichen Wasseroberfläche liegt die abyssale Tiefsee, ein Bereich mit Tiefen von über 5000 Metern, der lange Zeit als ein statisches, wenig aktives Ökosystem betrachtet wurde. Doch aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass dieser Bereich des Meeresbodens eine herausragende Rolle bei der Steuerung biogeochemischer Kreisläufe, insbesondere von Spurenelementen und Metallen, einnimmt. Diese Erkenntnisse revolutionieren unser Verständnis der marinen Umwelt und deren Einfluss auf weltweite ökologische Prozesse. Spurenelemente wie Neodym, Eisen, Mangan, Kupfer und Nickel sind für marine Organismen von zentraler Bedeutung.

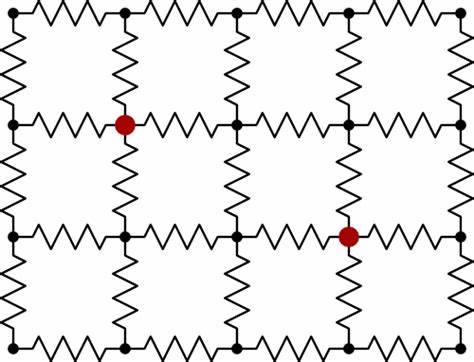

Sie dienen als essentielle Nährstoffe und sind gleichzeitig wichtige Indikatoren für ozeanische Prozesse, wie zum Beispiel die Zirkulation und das Mischungsverhalten von Wassermassen. Ihre Verteilung und ihr Verbleib im Wasser hängen stark von komplexen chemischen, biologischen und physikalischen Faktoren ab. Bisher dominierten zwei Modelle das Verständnis der Spurenelementkreisläufe in den Ozeanen: das reversible Anheften und Ablösen (Scavenging) von Partikeln im Wasserkörper und der sogenannte Sediment-Wasser-Grenzflächenaustausch, bei dem der Meeresboden direkt als Quelle oder Senke dieser Elemente fungiert. Trotz scheinbarer Widersprüche ergänzen sich beide Theorien, doch neue Untersuchungen legen nahe, dass die abyssale Tiefsee viel aktiver und einflussreicher ist, als bislang angenommen. Im Zentrum dieser neuen Perspektive steht die Erkenntnis, dass die meisten Spurenelemente eine starke Affinität zu Mangan- und Eisenoxiden besitzen, welche am Meeresboden und in inkompatiblen Partikeln in der Wassersäule auftreten.

Diese „authigenen“ Oxide bilden sich direkt im Sediment oder an Partikeln und binden effektiv Metalle. Bemerkenswert ist, dass Manganoxid trotz seiner geringen Masse in der Tiefsee den Hauptteil der gebundenen Metalle trägt. Diese Verbindung bedeutet, dass das Schicksal und die Dynamik von Manganoxiden im abyssalen Bereich direkt den Kreislauf von Spurenelementen steuern. Ein weiterer wesentlicher Prozess ist die sogenannte Oxidationsdiagenese, bei der organisches Material und Partikel im Sediment unter Sauerstoffverbrauch umgewandelt werden. Diese Tätigkeit führt zur Freisetzung bestimmter Metalle in das Porenwasser der Sedimente und letztendlich in das überliegende Meerwasser.

Studien zeigen, dass dieser benthische Fluss zwar nur ein Bruchteil der Partikelmenge ist, die auf den Meeresboden sinkt, aber durch seine chemische Natur und die große Fläche der abyssalen Sedimente einen disproportional großen Einfluss auf die gesamte Wassersäule hat. Die Bedeutung der abyssalen Tiefsee wird zusätzlich durch die physikalische Beschaffenheit der Meeresbodentopographie und die damit verbundene starke, bodennahe Turbulenz im Wasser verstärkt. Diese turbulenten Bewegungen fördern einen intensiven vertikalen Mischprozess, der es erlaubt, die von den Sedimenten ausgehenden Spurenelemente effizient in tiefere Wasserschichten einzubringen und ihre Konzentration mit der Tiefe ansteigen zu lassen. Damit erklärt sich auch, warum Messungen von Neodym-Konzentratation und deren Isotopenzusammensetzung in der Tiefsee nicht einfach durch reine Wasserzirkulation und reversibles Pflücken von Partikeln erklärbar sind. In den letzten Jahren wurden umfangreiche Feldstudien im zentralen Pazifischen Ozean durchgeführt, die Wasserproben, Sedimentkerne und Porenwasseranalysen kombinierten.

Diese Daten bestätigen die Theorie der dominanten Rolle authigener Oxide als Träger von Spurenelementen und belegen, dass biogene Partikel, wie beispielsweise die Schalen von Meerestieren, nur einen geringen Beitrag leisten. Die Untersuchungen zeigen ferner, dass die Zusammensetzung und Konzentration der Metalle in den Sedimenten bemerkenswert homogen sind, obwohl die Verfügbarkeit organischen Materials am Meeresboden stark variiert. Dies untermauert die Schlussfolgerung, dass der Sediment-Wasser-Austausch über authigene Oxide kontrolliert wird und weniger durch biologische Produktion oder Ablagerung beeinflusst wird. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Unterscheidung zwischen einem rekursiven („recycelten“) Fluss von Metallen und einer frischen, neu eingeführten Quelle. Die frisch eingebrachte Komponente stammt hauptsächlich aus der Verwitterung mariner Silikatmineralien, die insbesondere in Randregionen des Pazifiks reichlich vorhanden sind.

Diese neu zugeführten Elemente besitzen charakteristische Isotopensignaturen, die es erlauben, sie klar von rekursivem Material zu unterscheiden. Die unterschiedliche Verteilung und die Proportion dieser Quellen geben Aufschluss über die Interaktion zwischen Sedimenten und Wassersäule und unterstützen eine dynamische Sichtweise der abyssalen Tiefsee als aktiven biogeochemischen Reaktor. Diese Erkenntnisse haben weitreichende Implikationen sowohl für die Ozeanographie als auch für das Verständnis globaler Klima- und Umweltprozesse. Zum einen ermöglichen sie eine präzisere Interpretation von Spurenelementen und Isotopen als Tracer für die Wassermassenbewegung und Meereszirkulation. Zum anderen weisen sie darauf hin, dass Prozesse im Tiefseesediment, wie die marine Silikatverwitterung und die damit verbundene Freisetzung von Metallen, auch eine maßgebliche Rolle bei der globalen Kohlenstoffkreislauf- und Klimaregulierung einnehmen können.

Zudem zeigt sich, dass stark bodennahe gemischte Prozesse und die Topographie des Meeresbodens, welche in vielen Modellen oft vernachlässigt werden, entscheidend sind für das Verständnis der Chemie und Dynamik der Tiefsee. Die Einbeziehung dieser Faktoren in zukünftige ozeanbiogeochemische Modelle wird die Genauigkeit von Vorhersagen und die Bewertung von Veränderungen im marinen Ökosystem verbessern. Nicht zuletzt werfen diese Untersuchungen neues Licht auf die Entstehung und Evolution von chemischen Tracern über geologische Zeiträume hinweg. Das Zusammenspiel aus reversibler Partikelsorption im Wasser, sedimentärer Freisetzung und vertikal verstärktem Mischprozess stellt eine wichtige Grundlage dar, um langfristige Änderungen in den Meereskreisläufen und ihre Wechselwirkungen mit der Atmosphäre und der Biosphäre besser zu verstehen. Die abyssale Tiefsee stellt somit keine passive Zone dar, sondern einen hochdynamischen Ort biogeochemischer Transformationen, der wesentlich zur Steuerung der Ozeanchemie beiträgt.

Die fortgesetzte Erforschung dieses letzten großen unbekannten Ökosystems wird entscheidend sein, um die Funktionsweise unseres Planeten in Zeiten globaler Umweltveränderungen zu entschlüsseln und nachhaltige Strategien für den Schutz der marinen Umwelt zu entwickeln.