Die Bauindustrie steht vor der Herausforderung, nachhaltige Materialien zu nutzen, die den ökologischen Fußabdruck erheblich reduzieren können, ohne dabei Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit einzugehen. Portlandzement-basierter Beton ist das weltweit am meisten verwendete Baumaterial, trägt aber mit etwa sieben bis acht Prozent erheblich zu den globalen CO2-Emissionen bei. Die Herstellung des Zements ist insbesondere wegen des Kalzinierungsprozesses von Kalkstein verantwortlich, bei dem CO2 freigesetzt wird und sich nur schwer vermeiden lässt. Aus diesem Grund rücken alternative Bindemittel zunehmend in den Fokus der Forschung und Industrie. Hier nimmt der High Strength Bio-Conrete, also hochfester Bio-Beton, eine Schlüsselrolle ein.

Dieses Material basiert auf der mikrobiell induzierten Calciumcarbonat-Präzipitation (MICP), bei der Bakterien als natürliche Katalysatoren zur Bildung von Calciumcarbonat agieren, das als Bindemittel fungiert und die Zuschlagstoffe miteinander verbindet. Anders als konventioneller Beton erzeugt dieser Prozess keine prozessbedingten CO2-Emissionen, da Kohlendioxid in festen Carbonaten gebunden wird und somit sogar als CO2-negativ gilt. Die Herausforderung bestand jedoch bisher darin, hochwertige Druckfestigkeiten über ausreichende Bauteiltiefen zu erzielen, um Bio-Beton als Material für tragende Bauelemente konkurrenzfähig zu machen. Der innovative Ansatz nutzt urease-aktives Calciumcarbonatpulver (UACP) anstelle von frei schwebenden Bakterienzellen. Dieses Pulver wird hergestellt, indem urease-produzierende Bakterien, meist Sporosarcina pasteurii, in einem Verfahren mit Calciumchlorid und Harnstoff verknüpft werden, sodass die Bakterien in Calciumcarbonatkristallen eingeschlossen und somit stabilisiert werden.

Nach dem Einfrieren und Trocknen entsteht ein Langzeitlagerfähiges Aktivmaterial mit hoher Enzymaktivität, das die Reaktionsgeschwindigkeit der Kristallbildung erhöht. Die Verwendung von UACP garantiert eine gleichmäßigere und reproduzierbare Biomineralisation, da weniger Bakterienzellen ausgespült werden und die Aktivität auch durch Fließprozesse in den Poren aufrechterhalten wird. Ein maßgeblicher Faktor für die Druckfestigkeit ist die Optimierung der Packungsdichte der Zuschlagstoffe. Durch die Verwendung verschiedener Kornfraktionen von Quarzsand (von 0,063 bis 2 Millimeter) in einem speziell errechneten Mischungsverhältnis nach dem modifizierten Andreassen-Modell wird der Hohlraumanteil minimiert und so die maximale Füllung mit Calciumcarbonat ermöglicht. Die Maximierung der Packungsdichte ist wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll, da weniger Bindemittel benötigt wird und die mechanische Leistungsfähigkeit steigt.

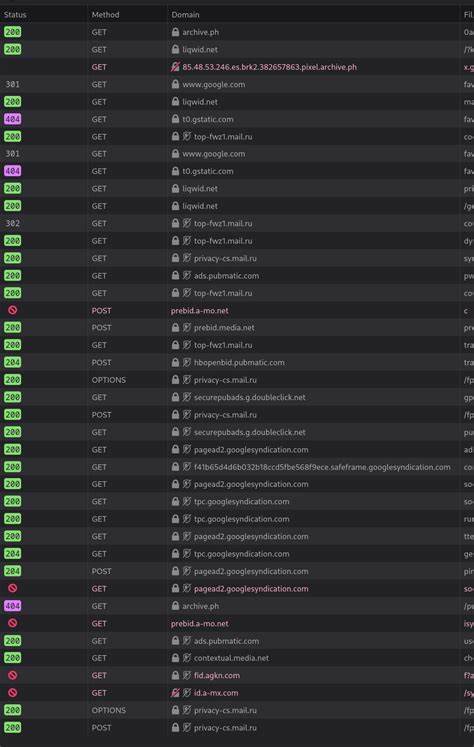

Gleichzeitig gilt es, eine ausreichend offene Porosität sicherzustellen, um das Eindringen und den Austausch der Biomineralisationlösungen zu erlauben und Verstopfungen zu verhindern. Die Art und Weise, wie die Biomineralisation durchgeführt wird, ist ebenso entscheidend. In den bisherigen Ansätzen wurde meist eine Perkolation von Biomineralisationlösungen durch das Granulat genutzt. Dieses Vorgehen führte oft zu inkonsistenter Verteilung des Bindemittels und nur geringer Eindringtiefe, da die Bakterien und die gelösten Stoffe an den Einlassstellen verbraucht oder blockiert wurden. Um dem entgegenzuwirken, wurde eine automatisierte Stop-Flow-Druckinjektionstechnik entwickelt.

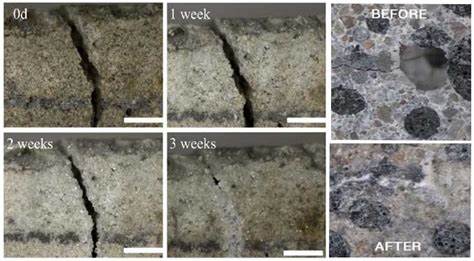

Dabei wird die Zementationslösung unter kontrolliertem Druck in definierten Zeitintervallen in das bioaktive Gemisch eingepresst und anschließend für mehrere Stunden unterbrochen. Dadurch werden sowohl eine gleichmäßige Verteilung als auch ausreichend lange Reaktionszeiten für die Calciumcarbonatkristallbildung gewährleistet. Mehrere Zyklen dieser Druckinjektion ermöglichen eine tiefgründige und homogene Durchzementierung der Bauteile mit Höhen bis zu 140 Millimeter, was bisher in der MICP-Forschung kaum erreicht wurde. Während des biomineralischen Prozesses wird Calciumcarbonat schrittweise an den Oberflächen der Sandkörner und in den Hohlräumen auskristallisiert, wodurch sich die Partikel zu einem festen, mineralischen Verbund verbinden. Hochauflösende Elektronenmikroskopie zeigt, dass die Kalkschichten eine Dicke von etwa 20 Mikrometern erreichen, die mit der Zeit eine starke Verbindung zwischen benachbarten Kornoberflächen bildet.

Interessant ist, dass diese Wachstumsdicke in verschiedenen Schichten des Bauteils ähnlich bleibt, was die begrenzte Kristallisation an Grenzflächen verdeutlicht. Mechanisch überzeugen die Biomineralisationsergebnisse mit einer enormen Steigerung der Druckfestigkeit. Während frühere Studien häufig Ergebnisse im einstelligen Megapascalbereich erzielten, übertreffen Proben aus dem jetzt etablierten UACP-basierten Mix und optimierter Packung Mühsamste Werte deutlich. Druckfestigkeiten von über 50 Megapascal wurden erreicht, was mit konventionellem Beton der Festigkeitsklasse C20/25 vergleichbar ist und somit den Einsatz für tragende Bauelemente ermöglicht. Dies stellt einen Meilenstein für bio-basierte Baumaterialien dar und eröffnet viele Anwendungsperspektiven.

Besonders bemerkenswert ist die Homogenität im Material. Durch Ultraschallgeschwindigkeitsmessungen lassen sich Rückschlüsse auf Dichte und Festigkeit über das Bauteil hinweg ziehen. Die Messungen zeigen eine hohe Gleichmäßigkeit der Biomineralisation in den optimierten Proben und bestätigen die reproduzierbaren Ergebnisse der Druckinjektionsmethode. Dennoch gibt es noch anisotrope Effekte, da die Kompaktierung entlang bestimmter Schichten erfolgt und die Festigkeit in Richtungen senkrecht zur Verdichtung geringer ausfällt. Dies gibt Ansatzpunkte für weitere Verbesserungen in Verdichtung und Verarbeitung.

Der Stress-Dehnungs-Verlauf der Bio-Betonproben unterscheidet sich von herkömmlichen Zementbetonen. Es zeigt sich eine plastische Verformung bei niedrigen Spannungen, vermutlich bedingt durch das Brechen der Calciumcarbonatbrücken und Umordnung der Kornstruktur. Die Elastizitätsmodulwerte liegen etwa bei 11 bis 12 Gigapascal, geringer als bei normalem Beton. Um diese mechanische Eigenschaft anwendungsfähig zu machen, wird vorgeschlagen, gröbere Zuschläge einzusetzen, um den Verformungswiderstand zu erhöhen. Die Umweltbilanz dieses Bio-Betons ist herausragend.

Die MICP-Technologie speichert CO2 als Calciumcarbonat und erzeugt keine prozessbedingten Kohlendioxidemissionen wie die Zementherstellung. Allerdings sind Komponenten wie industrielle Harnstoffherstellung energietechnisch aufwändig, sodass die vollständige Klimabilanz stark von der Rohstoffversorgung abhängt. Der Einsatz erneuerbarer Energie und alternativer Substrate wie menschlicher Urin sind vielversprechende Ansätze, um die Nachhaltigkeit weiter zu steigern. Außerdem ist die rückstandsfreie Verwertung der Biomineralisation-Restlösungen wichtig, da sich beispielsweise Ammonium als Dünger weiterverwerten lässt. Der zukünftige Einsatz von bio-basiertem Hochleistungsbeton liegt besonders in der Fertigung vorgefertigter Bauelemente für den Hoch- und Tiefbau, wo reproduzierbare Qualitätskontrollen und standardisierte Prozesse möglich sind.

Die automatisierte Druckinjektion eignet sich gut für kontrollierte Produktionen in Werkstätten. Dank der hohen Druckfestigkeit kann Bio-Beton hier bereits konventionellen Baustoffen in Teilbereichen konkurrieren und somit zu erheblichen CO2-Einsparungen beitragen. Herausforderungen bleiben dennoch, vor allem hinsichtlich der Skalierung des Prozesses auf industrielle Größen und der Integration in bestehende Bauwirtschaftssysteme. Die Verstärkung des Materials ist für tragende Anwendungen essenziell, wobei Korrosionsprobleme bei klassischen Stahlbewehrungen wegen Calciumchlorid im Zementationsmedium beachtet werden müssen. Alternativen wie basaltfaserverstärkte Kunststoffe bieten hier Ansätze.

Zusammenfassend ist die Entwicklung von hochfestem Bio-Beton für tragende Bauelemente ein bedeutender Fortschritt auf dem Weg zu nachhaltigem Bauen. Die Verbindung mikrobieller Biotechnologie mit ingenieurwissenschaftlicher Optimierung erschließt ein Material mit großem Potenzial. Durch weitere Forschung und industrielle Anpassungen könnte Bio-Beton zukünftig einen festen Platz in der Bauindustrie einnehmen und so einen spürbaren Beitrag zur Reduktion von Bauemissionen sowie zur Schonung natürlicher Ressourcen leisten.