Die menschliche Körpertemperatur ist ein fein reguliertes physiologisches Merkmal, das viele biologische Prozesse unterstützt und verändert sich normalerweise nur geringfügig im Tagesverlauf. Allerdings können psychische Faktoren wie Stress oder emotionale Belastungen die Körpertemperatur auf ungewöhnliche Weise beeinflussen. Psychogenes Fieber ist eine solche Stressreaktion, bei der die Körpertemperatur trotz fehlender infektiöser oder entzündlicher Ursache ansteigt. Dieses Phänomen stellt für Betroffene wie für behandelnde Ärztinnen und Ärzte eine Herausforderung dar, da die üblichen fiebersenkenden Medikamente meist keine Wirkung zeigen und keine körperlichen Ursachen gefunden werden. Psychogenes Fieber tritt vor allem bei jüngeren Frauen auf, kann aber grundsätzlich alle Altersgruppen betreffen.

Es manifestiert sich in zwei Hauptformen: Manche Patientinnen und Patienten erleben während akuter emotionaler Ereignisse plötzliche und starke Temperaturanstiege, die bis zu 41 Grad Celsius erreichen können. Andere zeigen einen anhaltenden, niedriggradigen Temperaturanstieg zwischen 37 und 38 Grad über einen längeren Zeitraum, häufig im Zusammenhang mit chronischem Stress. Die Bezeichnung „psychogen“ verweist auf den Ursprung der Temperaturerhöhung im psychischen Bereich, doch Fachleute bevorzugen zunehmend den Begriff „funktionelle Hyperthermie“, um die biologische Funktion und Abgrenzung gegenüber infektiösem Fieber deutlicher zu machen. Die Mechanismen hinter psychogenem Fieber unterscheiden sich grundlegend von den bekannten Prozessen eines durch Krankheit ausgelösten Fiebers. Klassisches Fieber entsteht durch Immunreaktionen, bei denen proinflammatorische Zytokine freigesetzt werden und über Botenstoffe wie Prostaglandin E2 das Temperaturregulationszentrum im Hypothalamus beeinflussen.

Dadurch kommt es zu typischen Fiebersymptomen, die auch durch nichtsteroidale Antirheumatika (NSAIDs) gut behandelbar sind. Psychogenes Fieber zeigt hingegen keine erhöhte Entzündungsaktivität, und Antipyretika haben keine Wirkung auf die erhöhte Körpertemperatur. Stattdessen spielt das autonome Nervensystem, insbesondere die Aktivierung des sympathischen Systems, eine zentrale Rolle. Tierexperimentelle Studien haben gezeigt, dass akut auftretender psychischer Stress eine Erhöhung der Körperkerntemperatur verursacht, die durch Aktivierung eines speziellen Regelkreises im Gehirn ausgelöst wird. Dabei wird außerhalb der infectiösen Entzündungswege die thermogenetische Aktivität des braunen Fettgewebes über β3-Adrenozeptoren gesteigert.

Das braune Fettgewebe ist eine besondere Art von Fett, die Wärme durch Verbrennung erzeugt und so zur Temperaturerhöhung beiträgt, ohne dass der Körper tatsächlich zittert. Außerdem bewirkt die sympathische Aktivierung eine Verengung der peripheren Blutgefäße, was den Wärmeverlust reduziert. Dieses Zusammenspiel erhöht die Körpertemperatur effektiv, ohne dass eine Krankheit zugrunde liegt. Wichtig für das Verständnis der Erkrankung ist zudem, dass wiederholte oder chronische Stressbelastungen das Verhalten des Körpers hinsichtlich der Temperaturregulation verändern können. Wiederholter Stress führt nicht nur dazu, dass die Reaktion auf neue Stresssituationen verstärkt wird, sondern auch dazu, dass die Schwankungen der Körpertemperatur im Tagesverlauf abflachen oder ansteigen.

In Tierversuchen zeigte sich, dass einige Tiere vor dem erwarteten Stressor bereits eine erhöhte Körpertemperatur aufweisen, was auf eine konditionierte oder vorweggenommene Stressreaktion hindeutet. Diese Erkenntnisse lassen vermuten, dass auch beim Menschen solche Mechanismen zu den anhaltenden oder wiederkehrenden Fiebersymptomen beitragen können. Auch bei gesunden Menschen ist eine Erhöhung der Körpertemperatur in Zusammenhang mit Stress, Prüfungen oder emotional belastenden Situationen beobachtbar. Typischerweise sind diese Temperaturanstiege jedoch moderat – meist unter einem Grad Celsius – und vorübergehend. Anders als bei Patientinnen und Patienten mit psychogenem Fieber werden diese Veränderungen selten als belastend empfunden.

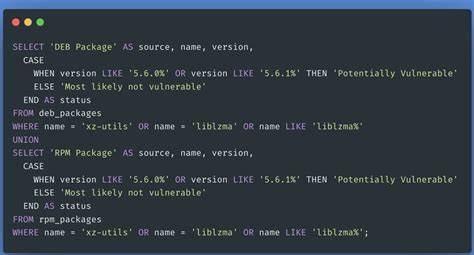

Die intensiveren und langfristigen Formen des psychogenen Fiebers sind eher mit Symptomen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schlafstörungen verbunden. Zudem berichten Betroffene häufig von einem starken Unwohlsein, das mit den hohen Temperaturen einhergeht. Diagnostisch stellt die Abgrenzung zu anderen Ursachen von Fieber eine Herausforderung dar. Patienten berichten häufig über wiederkehrende Fieberschübe ohne nachweisbare Infektion oder andere organische Erkrankungen. Laboruntersuchungen zeigen weder Hinweise auf eine Entzündung noch veränderte Entzündungsmarker wie das C-reaktive Protein (CRP).

Die Nichtansprechbarkeit auf konventionelle fiebersenkende Medikamente ist zudem ein wichtiges diagnostisches Merkmal. In der Anamnese finden sich häufig psychosoziale Belastungen, traumatische Erfahrungen oder psychiatrische Komorbiditäten wie Angst- oder depressive Störungen. Die Behandlung des psychogenen Fiebers orientiert sich daher an der zugrunde liegenden psychischen Belastung. Psychotherapie spielt eine zentrale Rolle, indem sie hilft, mit Stressoren besser umzugehen, emotionale Konflikte zu bearbeiten und die Stressreaktion des Körpers zu verringern. Entspannungsverfahren und Verhaltenstherapie können die Symptomatik mildern.

Medikamentös empfiehlt sich der Einsatz von psychotropen Substanzen mit beruhigender oder angstlösender Wirkung wie selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRIs) oder Serotonin-1A-Rezeptor-Agonisten. Diese verbessern nachweislich in vielen Fällen die Temperaturregulation. Die Erforschung der genauen neurobiologischen Mechanismen steht noch am Anfang, doch erste Studien deuten darauf hin, dass auch andere Hirnregionen wie der präfrontale Kortex und das limbische System bei der Entstehung mitwirken. Durch diese Verknüpfung von emotionaler Informationsverarbeitung und autonomer Steuerung wird der Körperthermostat bei psychischem Stress permanent hochgeregelt. Gleichzeitig könnte dies erklären, warum die Krankheit bei manchen Betroffenen chronifiziert und schwer zu behandeln ist.

Interessanterweise zeigen auch Patienten mit chronischem Erschöpfungssyndrom (Chronic Fatigue Syndrome, CFS) und Fibromyalgie häufig subfebrile Temperaturen und eine verstärkte Empfindlichkeit gegenüber psychischem Stress. Diese Beobachtung unterstützt die Annahme, dass eine gestörte Interaktion zwischen Nervensystem und Immunsystem zugrunde liegt, die durch Stress verschärft wird. Die gesellschaftliche Bedeutung der Erkrankung wächst, weil immer mehr Menschen Dauerbelastungen und psychosozialem Druck ausgesetzt sind. Die Diagnose „psychogenes Fieber“ sollte nicht dazu führen, die Beschwerden zu bagatellisieren. Vielmehr muss erkannt werden, dass die Körperreaktionen real und belastend sind und eine ganzheitliche Behandlungsstrategie erfordern.

Dabei ist es wichtig, den Betroffenen die neurobiologischen Grundlagen verständlich zu machen und Stigmatisierungen zu vermeiden. Zusammenfassend ist psychogenes Fieber eine funktionelle Störung der Temperaturregulation, die durch psychischen Stress ausgelöst wird und sich deutlich von herkömmlichem infektiösem Fieber unterscheidet. Die zentrale Rolle spielen neuroendokrine Prozesse und die sympathische Aktivierung braunen Fettgewebes. Die Therapie erfordert einen multimodalen Ansatz mit psychotherapeutischer Unterstützung und gezielter Medikation. Weitere Forschungen sind nötig, um die Pathophysiologie zu klären und effektive Behandlungsoptionen zu entwickeln.

Mit wachsendem Bewusstsein für psychosomatische Erkrankungen gewinnt das Verständnis von funktionellen Störungen wie dem psychogenen Fieber zunehmend an Bedeutung. Patienten profitieren von einer empathischen Diagnostik und individuellen Therapie, die Körper und Psyche gleichermaßen berücksichtigt. So kann es gelingen, die Lebensqualität Betroffener nachhaltig zu verbessern und die Krankheit wirksam zu kontrollieren.