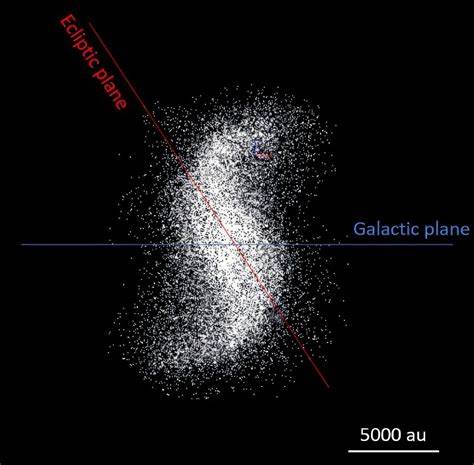

Die innere Oortsche Wolke ist ein relativ unerforschtes Gebiet am Rande unseres Sonnensystems, das seit Jahrzehnten das Interesse von Astronomen und Forschern auf sich zieht. Sie gilt als eine Region, die vermutlich eine riesige Anzahl von eisigen Objekten beherbergt und als Ursprung vieler langperiodischer Kometen angesehen wird. Neue Studien haben nun eine Spiralstruktur innerhalb dieser inneren Oortschen Wolke identifiziert, was einerseits überraschend und andererseits äußerst aufschlussreich für unser Verständnis der Sonnenumgebung ist. Die Oortsche Wolke an sich wurde in den 1950er Jahren vom Astronomen Jan Oort postuliert, der aufgrund der Bewegungen von Kometen annahm, dass die Quelle für viele von ihnen eine kugelförmige Wolke aus Milliarden von eisigen Körpern weit außerhalb der bekannten Planetenregion ist. Während die äußere Oortsche Wolke als weit entfernter, fast kugelförmiger Raum beschrieben wird, liegt die innere Oortsche Wolke näher an der Sonne, aber dennoch weit entfernt von den Planetenbahnen.

Die genaue Beschaffenheit, Dichte und Struktur dieser Region war bisher nur spekulativ. Moderne Beobachtungen und Simulationen mit Hochleistungsteleskopen sowie Computermodellen haben nun Hinweise darauf geliefert, dass die Verteilung der Objekte in der inneren Oortschen Wolke nicht zufällig oder homogen ist. Stattdessen zeigen die Daten eine Spiralstruktur, die vermutlich durch gravitative Wechselwirkungen und historische Ereignisse im Sonnensystem entstanden ist. Diese Spiralgestalt deutet darauf hin, dass dynamische Prozesse am Werk sind, die die Umlaufbahnen und Positionen der Himmelskörper beeinflussen. Die Entdeckung dieser Spiralstruktur ist eine besondere Herausforderung für die Astronomie, da die inneren Bereiche der Oortschen Wolke extrem schwer direkt zu beobachten sind.

Die Objekte dort sind klein, weit entfernt und reflektieren nur sehr wenig Licht. Wissenschaftler nutzen daher indirekte Methoden wie die Analyse von beobachteten Kometenbahnen und deren Herkunftszonen sowie komplexe Computersimulationen, um Rückschlüsse auf die Struktur ziehen zu können. Die Existenz einer Spiralstruktur wirft viele Fragen darüber auf, wie das Sonnensystem entstanden ist und wie es sich im Laufe von Milliarden von Jahren entwickelt hat. Die Spirale könnte das Ergebnis gravitativer Störungen durch nahe Vorbeiflüge anderer Sterne sein, die das frühe Sonnensystem passiert haben, oder sie könnte durch die Schwerkraft des galaktischen Zentrums und anderer massiver Objekte im interstellaren Raum beeinflusst worden sein. Diese Faktoren können die Umlaufbahnen der Objekte in der Oortschen Wolke so verändern, dass sich eine Spiralstruktur herausbildet.

Darüber hinaus haben diese Erkenntnisse Auswirkungen auf die Entstehung und das Verhalten von Kometen. Kometen, die wir von der Erde aus beobachten, stammen häufig aus der Oortschen Wolke und tauchen in das innere Sonnensystem ein, wenn sie durch gravitative Einflüsse von ihrer Position in der Wolke gestört werden. Die Spiralstruktur könnte beeinflussen, in welchen Zeiträumen und in welchem Maße Kometen auf ihre Bahnen gelenkt werden. Das liefert wiederum wichtige Informationen über potenzielle Einschlagsrisiken auf Planeten und deren Einfluss auf die Entwicklung von Leben. Die Erforschung der inneren Oortschen Wolke und ihrer Spiralstruktur eröffnet zudem neue Perspektiven darauf, wie unsere Sonne mit der galaktischen Umgebung interagiert.

Das Sonnensystem bewegt sich innerhalb der Milchstraße auf einer komplexen Bahn und durchläuft unterschiedliche Regionen mit variierenden Sternendichten. Diese externen Einflüsse können über lange Zeiträume die Verteilung der kleineren Himmelskörper am Rand des Sonnensystems formen und beeinflussen. Aktuelle astronomische Forschungen setzen vor allem auf neue Teleskope, wie das Vera C. Rubin Observatory, und fortschrittliche Simulationstechnologien, um noch detailliertere Karten dieser entfernten Regionen zu erstellen. Durch verbesserte Beobachtungsmethoden wird es möglich, weitere Details der Spiralstruktur aufzudecken und ihre Entstehung besser zu verstehen.