Die National Institutes of Health (NIH), die wichtigste medizinische Forschungsagentur der Vereinigten Staaten, haben ein neues ehrgeiziges Programm angekündigt, das die biomedizinische Forschung grundlegend verändern könnte. Ziel ist es, die Verwendung von Tierversuchen erheblich zu reduzieren und stattdessen innovative, menschzentrierte Forschungsansätze zu fördern. Dieser Paradigmenwechsel ist nicht nur ein technischer Fortschritt, sondern stellt auch einen ethischen Meilenstein dar, der das Vertrauen der Öffentlichkeit stärkt und die medizinische Forschung effizienter und relevanter macht. Das bisherige System der biomedizinischen Forschung stützte sich über Jahrzehnte stark auf Tiermodelle. Diese wurden als unverzichtbare Werkzeuge angesehen, um Krankheiten besser zu verstehen, Wirkstoffe zu testen und Therapien zu entwickeln.

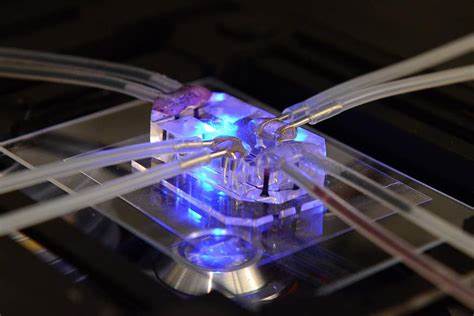

Doch trotz ihres Nutzens stehen Tierversuche immer wieder in der Kritik, da Ergebnisse häufig nicht in gleichem Maße auf den Menschen übertragbar sind. Anatomische, physiologische und evolutionäre Unterschiede führen dazu, dass viele Erkenntnisse aus Tierstudien nicht vollständig auf menschliche Gesundheitsfragen anwendbar sind – vor allem bei komplexen Erkrankungen wie Alzheimer oder Krebs. Die Einführung humanbasierter Forschungstechnologien soll diese Lücke schließen. Diese innovativen Methoden umfassen unter anderem fortschrittliche Organoid-Systeme, sogenannte „Organ-on-a-Chip“-Modelle, computergestützte Simulationen biologischer Prozesse sowie die Nutzung realer Bevölkerungsdaten. Organoide sind miniaturisierte, dreidimensionale Zellkulturen, die wesentliche Aspekte menschlicher Organe nachbilden und dadurch ein besseres Verständnis von Krankheitsmechanismen ermöglichen.

Besonders bemerkenswert ist das „Lung-on-a-Chip“, das die mechanischen und biochemischen Eigenschaften der menschlichen Lunge in vitro simuliert und so neue Wege im Bereich der Medikamentenentwicklung eröffnet. Computational-Modelle gewinnen als Forschungsinstrumente ebenfalls stark an Bedeutung. Sie ermöglichen die Simulation komplexer biologischer Systeme, der jeweiligen Krankheitswege sowie der Wechselwirkungen von Substanzen auf molekularer Ebene. Durch den Einsatz von Big Data und maschinellem Lernen können Forscher schneller und präziser potenzielle Wirkstoffe identifizieren und validieren. Dies reduziert nicht nur die Abhängigkeit von Tierversuchen, sondern beschleunigt auch die Entwicklung von Therapieansätzen.

Ein weiterer bedeutender Aspekt ist die Verwendung von realen Gesundheitsdaten aus der Bevölkerung. Die Analyse solcher Daten bietet wertvolle Erkenntnisse über den Verlauf von Krankheiten und die Wirksamkeit von Behandlungen in realen Anwendungskontexten. Dieser Ansatz ergänzt die Laborforschung ideal, da er die Variabilität menschlicher Populationen abbildet und klinisch relevante Ergebnisse hervorbringt. Um die Umsetzung dieser zukunftsweisenden Methoden zu fördern, plant die NIH die Einrichtung des Office of Research Innovation, Validation, and Application (ORIVA) innerhalb ihres Direktorenamts. Diese neue Abteilung soll als koordinierende Instanz dienen und die Entwicklung sowie breite Anwendung nicht-tierischer Forschungstechnologien vorantreiben.

Gleichzeitig übernimmt ORIVA die Aufgaben der Validierung, Förderung und Vernetzung innerhalb der verschiedenen Forschungszweige und Behörden. Ein zentrales Ziel von ORIVA wird es sein, Fördermittel gezielt für Projekte mit humanbasierten Methoden bereitzustellen. Dabei wird besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass die eingesetzten Verfahren dem jeweiligen Forschungszweck bestmöglich entsprechen und eine hohe Übertragbarkeit auf den Menschen gewährleisten. Dabei spielt die Entwicklung von Evaluationskriterien eine wichtige Rolle, um die Qualität und Relevanz der Methoden objektiv bewerten zu können. Zur Umsetzung gehört auch die Anpassung von Begutachtungsprozessen.

NIH plant, Reviewer in der Förderungsauswahl für potenzielle Vorurteile zugunsten von Tierversuchen zu sensibilisieren. Zudem sollen Experten für alternative Technologien in Studienkomitees integriert werden, um eine ausgewogene und fachlich fundierte Bewertung sicherzustellen. Transparenz wird durch regelmäßige Berichte über Förderausgaben geschaffen, die den Fortschritt bei der Reduzierung von Tierversuchen messbar machen. Insgesamt verspricht die Initiative eine Beschleunigung von Innovationen in der medizinischen Forschung. Die humanbasierten Ansätze können dazu beitragen, neue Therapieansätze schneller zu entwickeln und dabei die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die gewonnenen Erkenntnisse auch tatsächlich am Menschen wirksam werden.

Diese neue Ausrichtung entspricht auch einem globalen Trend. Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) verfolgt ähnliche Ziele und unterstützt Maßnahmen, die Tierversuche reduzieren und durch moderne Technologien ersetzen. Dies erleichtert auch die regulatorische Anerkennung neuer Methoden und fördert deren Adoption in Industrie und Forschung weltweit. Neben der ethischen Komponente hat die Förderung humanzentrierter Forschung auch praktischen Nutzen. Tierversuche sind oftmals zeit- und kostenintensiv, besitzen aber durch die beschriebenen biologischen Divergenzen eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Übertragbarkeit.

Die neuen Methoden können dagegen nicht nur präziser, sondern auch effizienter sein, was letztendlich allen Beteiligten zugute kommt – Forschern, Pharmaunternehmen und vor allem den Patientinnen und Patienten. Allerdings ist zu betonen, dass trotz der klaren Vorteile von humanbasierten Modellen das Tiermodell nicht vollständig ersetzt werden kann – zumindest gegenwärtig nicht. Komplexe biologische Vorgänge, die sich erst im Zusammenspiel diverser Organsysteme zeigen, sind oft noch nicht gänzlich mit künstlichen Systemen abbildbar. Daher wird ein Koexistenzansatz verfolgt, bei dem man die besten Eigenschaften beider Ansätze kombiniert, um verlässlichere und umfassendere Ergebnisse zu erzielen. Die gesellschaftliche Relevanz dieser Innovation ist ebenfalls nicht zu unterschätzen.

Insbesondere die öffentliche Akzeptanz von Forschung wird durch den verstärkten Einsatz von Alternativmethoden erheblich verbessert, was langfristig die gesamte biomedizinische Forschungslandschaft stärkt und demokratischer macht. Mit dem klaren Bekenntnis zur humanbasierten Forschung setzt NIH Maßstäbe für die internationale Wissenschaftsgemeinschaft und signalisiert die Priorisierung von patientenorientierten und ethisch verantwortlichen Forschungsstrategien. Diese Entwicklung verspricht, die Medizin des 21. Jahrhunderts maßgeblich zu prägen und die Lebensqualität von Millionen Menschen zu verbessern. In den kommenden Jahren wird die Umsetzung und Weiterentwicklung dieser Technologien entscheidend sein, um die Innovationskraft der biomedizinischen Forschung voll auszuschöpfen und den Weg für bahnbrechende Behandlungsansätze zu ebnen.

Dabei spielen sowohl Wissenschaftler als auch politische Entscheidungsträger eine Schlüsselrolle, um die Infrastruktur und Förderlandschaft entsprechend anzupassen. Zusammenfassend markiert die NIH-Initiative einen Wendepunkt hin zu einer moderneren, humaneren und zielgerichteteren Forschung, die nicht nur die Grenzen der Wissenschaft erweitert, sondern auch das Vertrauen in biomedizinische Studien und deren Resultate nachhaltig stärkt.