Die Elektromobilität gilt als eine der wichtigsten Säulen der zukünftigen Automobilindustrie. Zahlreiche Start-ups und etablierte Unternehmen haben in den letzten Jahren enorme Summen investiert, um vom Boom der Elektrofahrzeuge zu profitieren. Doch trotz des hohen Innovationspotentials sind die Herausforderungen für Neulinge auf dem Markt immens. Ein weiteres Beispiel dafür, wie schwer es für junge EV-Hersteller ist, sich langfristig zu etablieren, bietet das Beispiel von Bollinger Motors. Das Unternehmen, das vor fast zehn Jahren gegründet wurde und sich auf kommerzielle Elektrofahrzeuge spezialisierte, steht kurz vor dem Kollaps – ein Szenario, das inzwischen in der Branche erschreckend häufig geworden ist.

Bollinger Motors erweckte zunächst große Hoffnungen. Die Marke verfolgte eine Nische, indem sie auf robuste, elektrische Nutzfahrzeuge setzte. Im Jahr 2022 wurde der Hersteller durch Mullen Automotive übernommen. Doch diese Übernahme konnte die finanziellen Probleme nicht beheben. Laut Berichten aus Detroit scheint Bollinger inzwischen in einer prekären Situation zu sein, in der Löhne nicht regelmäßig gezahlt werden, Pensionsrückstellungen ausbleiben und Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen werden können.

Zu den größten Lasten zählt ein Darlehen von zehn Millionen US-Dollar, das der Firmengründer Robert Bollinger dem Unternehmen gewährt hatte. Im Frühjahr reichte der Gründer selbst eine Klage ein, da die Produktion stillstand und das Unternehmen zahlungsunfähig sei. Die wirtschaftliche Lage hat das Gericht dazu veranlasst, das Unternehmen unter eine gerichtliche Verwaltung zu stellen – eine sogenannte Zwangsverwaltung, die den Umgang mit den verbliebenen Vermögenswerten regeln soll. Für viele Arbeitnehmer, Geschäftspartner und Investoren ist das ein Warnsignal, dass das Ende von Bollinger Motors besiegelt sein könnte. Die Schwierigkeiten kamen für viele überraschend, da Bollinger erst kürzlich seinen B4 Chassis Cab vorgestellt hatte.

Dieses Modell ist ein vollelektrischer, schwerer Nutzfahrzeugtyp der Klasse 4, der in Michigan produziert wurde. Mit einem Verkaufspreis von fast 140.000 US-Dollar richtet sich das Fahrzeug an eine spezielle Zielgruppe aus Gewerbekunden, die auf nachhaltige Elektromobilität setzen wollen. Doch die Nachfrage blieb weit hinter den Erwartungen zurück: Im vergangenen Monat wurden lediglich zwei Fahrzeuge verkauft, während ungefähr 40 Einheiten auf Lager liegen. Ein weiterer Faktor verschärft die Krise: Die Produktionspartnerschaft mit Roush Industries, einem bekannten Hersteller mit Erfahrung im Industriemarkt, musste aufgegeben werden, da Bollinger 1,8 Millionen US-Dollar an Zahlungen nicht leisten konnte.

Die Folge: Das Unternehmen wurde vollständig aus der Fertigungsstätte ausgeschlossen, was die Fähigkeiten zur Produktion und schließlich zur Lieferung endgültig lähmt. Bollingers Probleme sind keine Einzelfälle. Die Elektrofahrzeugbranche erlebt derzeit eine Welle von Insolvenzen und Rücktritten. Nikola und Canoo, zwei weitere Hersteller, haben in diesem Jahr Insolvenz angemeldet. Auch Fisker, einst ein vielversprechender Wettbewerber, musste im vergangenen Jahr seinen Betrieb einstellen und zeigte nach dem Auszug aus den früheren Unternehmensgebäuden ein Bild der Verwüstung – eine deutliche Warnung für die Instabilität einiger EV-Start-ups.

Diese Entwicklungen bringen eine grundsätzliche Frage auf: Warum scheitern so viele Elektroauto-Hersteller trotz einer wachsenden Marktnachfrage und umfangreicher Förderungen? Ein wichtiger Grund liegt in der hochkompetitiven Natur des Marktes. Neben den finanziellen Barrieren, die mit der Entwicklung und Produktion moderner Elektrofahrzeuge verbunden sind, sieht sich besonders der junge Mittelstand enormen Herausforderungen ausgesetzt. Die Herstellungsprozesse sind komplex und kostenintensiv, Supply-Chain-Probleme sowie steigende Rohstoffpreise für Batterien verschärfen die Situation zusätzlich. Darüber hinaus ist der Wettbewerb mit Branchengrößen wie Tesla, VW, Ford und anderen etablierten Herstellern hart. Diese Firmen verfügen über wellenförmig skalierbare Produktionskapazitäten, weitreichende technologische Ressourcen und starke Markenbekanntheit.

Für kleinere Unternehmen wie Bollinger ist es extrem schwierig, in diesem Umfeld ausreichend Kapital und Marktanteile zu sichern, um Gewinne zu erzielen und langfristig zu überleben. Der Absatz der B4 Chassis Cab von Bollinger zeigte zudem, dass selbst spezialisierte Produkte in Nischenmärkten nicht gegen niedrige Nachfrage und hohe Kosten gefeit sind. Gewerbliche Kunden sind oft preissensitiv und erwarten nicht nur technische Innovation, sondern auch Zuverlässigkeit und Service. Hohe Anschaffungskosten und Unsicherheiten hinsichtlich des Werterhalts wirken abschreckend und bremsen die Kaufbereitschaft. Nicht zuletzt spielt die Kapitalbeschaffung eine entscheidende Rolle.

Viele EV-Start-ups setzen auf Risikokapital, staatliche Fördergelder oder Kredite von Gründerinstitutionen, um ihre Projekte zu finanzieren. Wenn die Umsätze ausbleiben und der Cashflow negativ ist, geraten diese Finanzierungsquellen schnell in Gefahr. Selbst Firmengründer wie Robert Bollinger können den Liquiditätsengpass nicht mehr kompensieren, was die Insolvenz schließlich besiegelt. Der Fall Bollinger Motors zeigt auch, wie wichtig Strategien für eine nachhaltige Produktion, solide Partnerschaften und eine realistische Markteinschätzung sind. Konzeptfahrzeuge und ambitionierte Pläne reichen nicht aus, wenn die Umsetzung an administrativen, finanziellen oder logistischen Hürden scheitert.

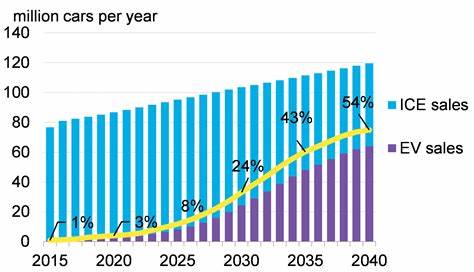

Transparenz, Kundenbindung und Innovationskraft müssen Hand in Hand gehen, um für Investoren und den Markt Vertrauen zu schaffen. Die gegenwärtigen Turbulenzen in der EV-Branche können zudem als Wachstumsphase verstanden werden. Der Markt konsolidiert sich, nur Unternehmen mit stabiler Kapitalbasis, technischer Exzellenz und der Fähigkeit zur massenhaften Produktion werden langfristig bestehen. Diese Phase ist zwar für manche Gründer schmerzhaft, trägt aber zur Reifung und Professionalisierung des Sektors bei. Aus Sicht der Verbraucher sind Elektroautos dennoch eine Zukunftstechnologie mit großem Potenzial.

Staatliche Umweltziele, technologische Fortschritte in Batterien und Ladeinfrastruktur sowie das steigende Umweltbewusstsein sorgen dafür, dass die Nachfrage mittelfristig weiter wachsen wird. Die Überlebenden der aktuellen Krise haben damit die Chance, von einem sich vergrößernden Markt zu profitieren. Insgesamt illustriert die Lage bei Bollinger Motors die komplexen Herausforderungen für Elektrofahrzeug-Start-ups auf einem hart umkämpften Markt. Finanzieller Druck, mangelnde Nachfrage, Produktionsausfälle und schwindendes Vertrauen schlagen sich in einem realen Risiko des Unternehmensuntergangs nieder. Für Anleger, Kunden und Mitarbeiter sind dies mahnende Signale, die zeigen, dass der Weg zur Elektromobilität weder einfach noch garantiert ist.

Trotzdem bleibt die Branche auf einem stetigen Kurs in Richtung nachhaltiger Mobilität. Innovation und Anpassung an das Marktumfeld werden entscheidend sein, um zukünftigen Krisen zu begegnen und die Elektrifizierung des Individualverkehrs weiter voranzutreiben. Bollinger Motors steht exemplarisch für den harten Wettbewerb, der hinter den glänzenden Fassaden der Elektromobilität stattfindet – ein Gleichgewicht zwischen Vision und wirtschaftlicher Realität, das in den kommenden Jahren vieles im Automobilsektor bestimmen wird.