In unserer modernen Gesellschaft scheint es fast unmöglich, dem ständigen Vergleich mit anderen zu entkommen. Überall begegnen uns Erfolgsgeschichten, teure Urlaube, großzügige Häuser und luxuriöse Lebensstile, besonders durch soziale Medien bestens inszeniert und geteilt. Dieser Drang, mit den sogenannten „Joneses“ – also den Nachbarn oder Peers, die scheinbar erfolgreicher, wohlhabender oder glücklicher sind – mitzuhalten, hat längst einen festen Platz in unserem gesellschaftlichen Bewusstsein gefunden. Doch führt dieser Wettstreit wirklich zu mehr Glück und Zufriedenheit? Eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema offenbart, dass das Mitmischen im Rennen gegen den Fortschritt oft weniger Freude bringt als man glauben möchte. Die Titelgeschichte „The Joneses Aren’t That Happy“, hervorgegangen aus den Überlegungen von Ben Carlson, beleuchtet diesen Sachverhalt auf eindrucksvolle Weise.

Dabei ergeben sich nicht nur psychologische Einsichten, sondern auch wertvolle Anhaltspunkte, wie jeder Einzelne seine Haltung überdenken und neu definieren kann. Schon ein Gespräch, das Ben mit seinem Freund Daryl führte, zeichnet die alltägliche Realität vieler Menschen nach: Daryl, obwohl von Natur aus zufrieden und ausgeglichen, fühlt sich dennoch vom Anblick der aufwändigen Lebensstile anderer häufig gehemmt und emotional belastet. Dies macht deutlich, dass selbst jene, die scheinbar das Glück gepachtet haben, unter dem Druck des ständigen Vergleichs leiden – eine Realität, die das Problem des „Mit den Joneses mithalten“ universell macht. Das zentrale Problem bei all dem ist, dass Glück sehr stark von relativen Vergleichen bestimmt wird. Unsere Selbstwahrnehmung und damit unser Wohlbefinden orientieren sich nicht an dem, was wir objektiv besitzen oder erreicht haben, sondern daran, wie wir uns im Vergleich zu anderen positionieren.

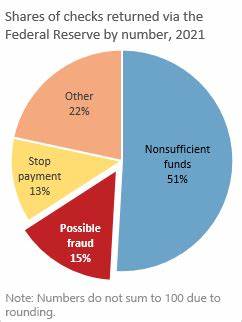

Häufig suchen wir den Maßstab nicht bei denen, die weniger haben, sondern richten unseren Fokus auf Menschen, die vermeintlich mehr erreicht haben – sei es finanziell, materiell oder sozial. Eine besonders eindrückliche Untersuchung eines Berichts der kanadischen Zentralbank zeigt, wie solch ein sozialer Vergleich in der Praxis wirkt. In Nachbarschaften, in denen jemand im Lotto gewonnen hat, steigt bei den übrigen Bewohnern die Bereitschaft zu höherem Konsum, mehr Verschuldung und riskanteren finanziellen Entscheidungen. Erstaunlicherweise führte dieser Anreiz zu häufigerem Bankrott – und das verstärkt sich sogar, je größer der erzielte Gewinn des Nachbarn war. Diese Dynamik veranschaulicht sehr prägnant, wie der Blick auf den Wohlstand anderer Menschen oft wenig mit rationaler Einschätzung zu tun hat, mehr aber mit dem emotionalen Bedürfnis, nicht zurückzufallen.

Dennoch bringt diese Verhaltensweise kaum Glück, wie es Daniel Crosby in seinem Werk „The Soul of Wealth“ verdeutlicht. Er erklärt, wie Materialismus, also der Wunsch nach immer mehr Besitz und Status, in diversen Studien über verschiedenste Bevölkerungsgruppen hinweg stets mit niedrigeren Wohlbefindenswerten korreliert. Das Streben nach Wachstum, Gemeinschaft, Großzügigkeit und Gesundheit hingegen wird häufig mit mehr Zufriedenheit und psychischem Wohlbefinden assoziiert. Dies zeigt, dass das klassische Bild vom glücklichen Reichen, der mit materiellem Überfluss alle Probleme löst, in der Realität nicht hält. Eine weitere Studie, die seit Langem als psychologischer Klassiker gilt, vergleicht die Selbstwahrnehmung von Lottogewinnern mit derjenigen von Menschen, die schwere Unfälle erlitten haben und querschnittsgelähmt sind.

Überraschenderweise verspürten die Gewinner nicht wesentlich mehr Freude am Leben als der Durchschnittsmensch, fühlten sich teilweise sogar weniger erfreut über alltägliche kleine Momente. Die Erklärung hierfür liegt in den angehobenen Erwartungen: Mit dem plötzlichen Reichtum stiegen die Ansprüche, wodurch einfache Freuden und Routinen vergleichsweise ihren Reiz verloren. Im Gegensatz dazu konnten viele Unfallopfer trotz schwerwiegender Schicksalsschläge moderate Zufriedenheit berichten, gerade weil sie gelernt hatten, die kleinen Dinge mehr zu schätzen und ihren Fokus auf das zu lenken, was ihnen noch möglich war. Die Art und Weise, wie sich Menschen nach dramatischen Veränderungen an neue Lebensumstände und Erwartungen anpassen, verdeutlicht, wie zentral die Perspektive für das persönliche Glück ist. Menschen, die ihre Erwartungen an das Leben herunterschrauben, finden mitunter mehr Erfüllung als jene, deren Erwartungen in die Höhe geschnellt sind.

Daraus lässt sich ableiten, dass es bei der Suche nach Glück weniger um objektive Bedingungen als vielmehr um eine innere Haltung geht. Die Kunst besteht darin, Contentment zu finden, also eine innere Zufriedenheit mit dem, was man hat, anstatt ständig nach einem ungreifbaren Mehr zu streben. Dieser innerliche Frieden beginnt mit Dankbarkeit. Wer aktiv wahrnimmt und wertschätzt, was bereits vorhanden ist – seien es Beziehungen, Gesundheit oder stabile Lebensumstände – legt den Grundstein für eines bewusstes und erfülltes Leben. In Gesprächen und Interviews, wie beispielsweise in Podcasts mit Daniel Crosby und anderen Experten, wird immer wieder betont, wie befreiend diese Haltung sein kann und wie sie vor der zerstörerischen Wirkung des sozialen Vergleichs schützt.

Die Erkenntnis, dass es immer jemanden geben wird, der mehr hat oder erreicht, fordert dazu heraus, nicht das eigene Glück vom materiellen Besitz oder äußeren Erfolgen abhängig zu machen. Sie fordert auf, den Fokus weg von der Konkurrenz hin zur eigenen Lebensqualität zu lenken. Gerade in unserer digitalisierten Welt, in der Inszenierungen des Glücks allgegenwärtig sind, gelingt dies nicht leicht, doch es ist umso notwendiger. Es empfiehlt sich daher, einen bewussten Umgang mit sozialen Medien zu pflegen, Medieninhalte kritisch zu hinterfragen und Momente der echten Freude außerhalb des Konsums und der Selbstdarstellung zu suchen. Nur so lässt sich dem „Thief of Joy“, dem „Dieb der Freude“, dauerhaft entkommen.