Die Luftfahrt steht vor einer der größten Transformationen ihrer Geschichte. Angesichts der drängenden Herausforderungen des Klimawandels rückt die Entwicklung emissionsfreier, effizienter Flugzeuge zunehmend in den Mittelpunkt globaler Innovationen. Airbus, einer der weltweit führenden Flugzeughersteller, hat sich zum Ziel gesetzt, diese Entwicklung maßgeblich voranzutreiben. Das Unternehmen arbeitet an einer neuen Generation von Flugzeugen, die mit wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen und elektrischer Antriebstechnologie ausgestattet sind. Diese zukunftsweisende Technologie soll den CO2-Ausstoß signifikant reduzieren und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit und Reichweite moderner Verkehrsflugzeuge gewährleisten.

Derzeit stehen Flugzeuge im Fokus, die mindestens 100 Passagiere transportieren können und eine Reichweite von etwa 1850 Kilometern (1000 nautische Meilen) aufweisen. Durch den Einsatz von vier Brennstoffzellen-„Triebwerken“ – jeweils mit einer Leistung von zwei Megawatt – setzt Airbus auf ein modulares und skalierbares Konzept. Jedes Triebwerk besteht aus einem Elektromotor, der direkt von der Brennstoffzelle angetrieben wird, sowie allen dazugehörigen Systemen zur Luft- und Wasserstoffversorgung sowie Kühlsystemen. Diese Kombination verspricht eine emissionsfreie Luftfahrt mit nur Wasser als Nebenprodukt. Eine besondere Schlüsseltechnologie ist die Integration von Supraleitern in das elektrische Antriebssystem.

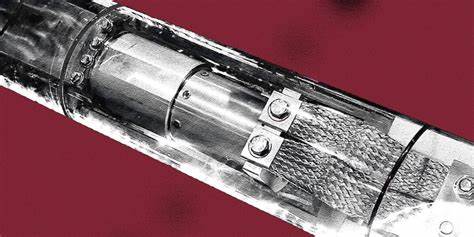

Supraleiter ermöglichen nahezu verlustfreie Stromübertragung, was die Effizienz des Antriebssystemes erheblich verbessert. Da Wasserstoff bei −253 Grad Celsius als Flüssigkeit gespeichert wird, können die Stromkreise und Motoren im gleichen temperaturoptimierten Umfeld gekühlt werden. Diese tiefe Kühlung trägt dazu bei, den elektrischen Widerstand auf nahezu null zu reduzieren und erlaubt somit den Einsatz größerer und leistungsfähigerer Elektromotoren als bisher möglich. Airbus hat in Zusammenarbeit mit Partnern bereits umfangreiche Tests an Brennstoffzellenanlagen mit Leistungen von bis zu 1,2 Megawatt durchgeführt, weshalb das Unternehmen in puncto Brennstoffzellentechnologie gut positioniert ist. Die Entwicklung schreitet stetig voran, allerdings gibt es neben den technischen Herausforderungen auch regulatorische und infrastrukturelle Hürden.

Der Aufbau eines flächendeckenden Netzes zur Produktion und Betankung von „grünem“ Wasserstoff, der vollständig CO2-neutral produziert wird, ist entscheidend für eine breitere Markteinführung. Parallel zur Brennstoffzellentechnologie investiert Airbus auch in hocheffiziente, neue Triebwerksmodelle, die auf konventioneller Verbrennung basieren, aber durch innovative aerodynamische und materialtechnische Anpassungen deutlich effizienter und umweltfreundlicher arbeiten sollen. Ein Beispiel hierfür ist das sogenannte Open-Fan-Triebwerk, das ohne die üblichen Schaufelgehäuse auskommt und damit sehr große Lüfterblätter ermöglicht. Dies erhöht das Verhältnis des umgeleiteten Umgebungs-Luftstroms (Bypass-Luft) im Verhältnis zum eigentlichen Verbrennungsluftstrom auf Werte, die deutlich über den heutigen Standards liegen und somit den Treibstoffverbrauch erheblich reduzieren. Die Kombination aus neuen Verbrennungstriebwerken, optimierten Flügelkonstruktionen, leichten Materialien mit hoher Festigkeit und nachhaltigen Kraftstoffen soll eine signifikante Reduktion des Treibstoffverbrauchs um 20 bis 30 Prozent im Vergleich zu aktuellen Maschinen ermöglichen.

Dieses Ziel ist vor allem für Nachfolgemodelle der erfolgreichen Airbus A320-Familie von Bedeutung, die den Löwenanteil des kurzen und mittleren Streckennetzes bedient. Das ehrgeizige Programm zum Brennstoffzellenflugzeug – unter dem internen Namen ZEROe – hat bei Airbus oberste Priorität. Auch wenn die ambitionierten Zeitpläne bezüglich der ersten kommerziellen Flüge bislang angepasst wurden und der Konzern von einem Start vor 2035 abrückte, betont Airbus seine langfristige Überzeugung von Wasserstoff als vielversprechendem Energieträger der Luftfahrt. Die EU, nationale Regierungen und die internationale Luftfahrtbranche haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Bis Mitte des Jahrhunderts soll die Luftfahrt komplett klimaneutral werden. Airbus sieht im Wasserstoff die technologische Grundlage, um diese Herausforderung zu meistern.

Technisch gesehen bietet Wasserstoff eine hohe Energiedichte pro Masse, was im Flugverkehr besonders wertvoll ist. Die Speicherung als Flüssigwasserstoff bei sehr tiefer Temperatur ist komplex, aber Airbus entwickelt simultan integrierte Tanksysteme und Sicherheitskonzepte, um diesen Kraftstoff effizient an Bord zu führen und zu handhaben. An einem eigens errichteten Testzentrum im französischen Grenoble arbeitet das Unternehmen eng mit Partnern an der Erprobung von Tanks, Ventilen, Pumpen und Verteilersystemen. Dieses sogenannte Liquid Hydrogen Breadboard simuliert reale Betriebsbedingungen und ist ein unverzichtbares Tool zur Weiterentwicklung und Verifizierung der Systeme. Supraleitung verbindet sich bei Airbus mit dem Definieren einer komplett neuen elektrischen Architektur, die den hohen Leistungsbedarf moderner Flugzeuge abdecken soll.

Durch den Wegfall großer Mengen an Kupferkabeln – die bisher ineffiziente Energieverluste verursachen – und den Einsatz von supraleitenden Motorwicklungen kann nicht nur Gewicht eingespart, sondern auch das elektrische Gesamtsystem kompakter und zuverlässiger gestaltet werden. Dieses Innovationspotenzial gilt als möglicher Durchbruch und könnte die konstruktiven Grenzen heutiger Flugzeuge verschieben. Dennoch hat die Wasserstoffluftfahrt noch viele offene Fragen. Die komplette Zulassung eines derart neuartigen Flugzeugsystems erfordert neben internationalen, einheitlichen Standards auch jahrelange Sicherheits- und Zertifizierungstests. Die Infrastruktur am Boden, etwa Wasserstofftankstellen an Flughäfen, benötigt enorme Investitionen und muss mit nachhaltiger Wasserstoffproduktion verknüpft werden, um den ökologischen Fußabdruck insgesamt zu verbessern.

Die Herausforderung ist dabei so groß, dass Airbus parallel weiter an konventionell getriebenen Flugzeugen arbeitet, mit dem Ziel, bestehende Verbrennungsmotoren möglichst effizient und umweltverträglich zu gestalten. Dies wird helfen, die Emissionen auch in den kommenden Jahrzehnten zu reduzieren, während die Technologie für Brennstoffzellenflugzeuge und deren Infrastruktur weiter ausgereift wird. In Bezug auf die Marktakzeptanz zeigt sich Airbus offen für Partnerschaften und Zusammenarbeit mit Zulieferern und Forschungseinrichtungen aus verschiedenen Bereichen. Firmen wie Safran Aircraft Engines, GE Aerospace, Diehl und Magna Steyr sind wichtige Mitstreiter bei der Entwicklung von Triebwerks-, Brennstoffzellen- und Kühlsystemen. Solche Kooperationen sind essenziell, um die Komplexität der elektrischen Flugzeugantriebe zu beherrschen und kosteneffiziente Lösungen zu entwickeln.

Der Weg zu einer nachhaltigen Luftfahrt mit Brennstoffzellenflugzeugen ist ein faszinierendes Beispiel für die Verknüpfung moderner Materialwissenschaften, Energietechnik und Flugzeugbau. Die Realisierung großer, elektrischer Triebwerke mit supraleitenden Komponenten repräsentiert dabei einen technologischen Meilenstein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Airbus mit seinem ZEROe-Programm und der parallelen Optimierung konventioneller Flugzeuge eine duale Strategie verfolgt, die sowohl kurz- als auch langfristige Ziele berücksichtigt. Das Unternehmen will schon in den 2030er Jahren Flugzeuge mit deutlich reduziertem Treibstoffverbrauch auf den Markt bringen und parallel dazu die Grundlagen für eine emissionsfreie Luftfahrt auf Basis von Wasserstoff und Brennstoffzellen schaffen. Ob und wann Brennstoffzellenflugzeuge in Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Infrastruktur die Luftfahrt dominieren werden, hängt von vielen Faktoren ab, doch das Potenzial für eine klimafreundliche Revolution ist unbestreitbar.

Airbus positioniert sich als Vorreiter einer neuen Ära, die nicht nur technische Höchstleistung bietet, sondern auch nachhaltige Mobilität in den Himmel bringt.