Der jüngste Hack bei Coinbase, einer der größten und bekanntesten Kryptobörsen weltweit, hat für großes Aufsehen in der Krypto-Community gesorgt. Laut offiziellen Angaben könnten die Verluste dieses Cyberangriffs auf bis zu 400 Millionen US-Dollar ansteigen, was den Zwischenfall zu einem der bedeutendsten Sicherheitsvorfälle in der Geschichte der Kryptowährungen macht. Doch was bedeutet dieser Angriff konkret für Ihre gelagerten digitalen Werte, und welche Lehren sollten sowohl Nutzer als auch der Markt daraus ziehen? Im Folgenden setzen wir uns ausführlich mit den Hintergründen des Hacks auseinander und erläutern die Auswirkungen auf den Schutz von Kryptowährungen im Allgemeinen. Zunächst ist es wichtig zu verstehen, wie der Angriff zustande kam. Berichten zufolge gelang es Hackern, durch Bestechung von Coinbase-Mitarbeitenden außerhalb der USA Zugang zu internen Systemen der Plattform zu erhalten.

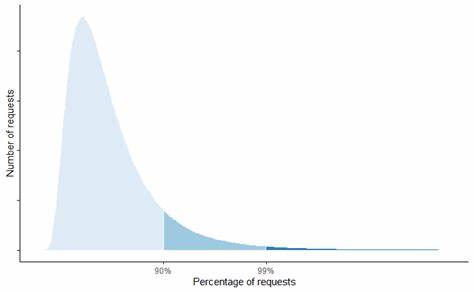

So konnten sie die persönlichen Daten von rund einem Prozent der aktiven Nutzer entwenden, was laut Unternehmensangaben etwa 97.000 Kunden betrifft. Zu den erbeuteten Informationen zählen Namen, Adressen und teilweise maskierte Sozialversicherungsnummern sowie Bankkontodetails, jedoch keine unmittelbaren Zugangsdaten wie Passwörter, Zwei-Faktor-Authentifizierungsinformationen oder private Schlüssel zu den Kryptowährungen. Auch wenn die Hacker nicht direkt auf die Vermögenswerte der Nutzer Zugriff erhielten, ist die entwendete persönliche Information dennoch hochriskant. Mit solchen Daten können Cyberkriminelle gezielte Social-Engineering-Angriffe starten, die darauf abzielen, Nutzer zu täuschen und beispielsweise zu falschen Transaktionen zu bewegen.

Besonders perfide sind dabei Szenarien, in denen die Betrüger sich als Coinbase-Mitarbeitende ausgeben und Nutzer auffordern, ihre Kryptowährungen in vermeintlich sichere Wallets zu transferieren. Solche Tricks können selbst erfahrene Anleger in Schwierigkeiten bringen. Coinbase reagierte auf den Angriff, indem es betroffenen Kunden den Vorfall per E-Mail mitteilte und eine vollständige Erstattung aller durch den Hack verursachten Verluste zusicherte. Das Unternehmen kündigte außerdem an, neue Anti-Betrugsmaßnahmen einzuführen, seine Sicherheitskontrollen zu verschärfen und eine spezielle Support-Hotline in den USA einzurichten. Die involvierten Mitarbeitenden wurden entlassen, und Coinbase bot eine Prämie für Hinweise an, die zur Ergreifung der Kriminellen führen.

Der Vorfall wirft jedoch grundsätzliche Fragen über die Sicherheit von Kryptowährungen auf zentralisierten Plattformen auf. Anders als klassische Banken und Finanzdienstleister bieten Kryptobörsen oft nicht den gleichen Grad an gesetzlichem Verbraucherschutz. Während Banken häufig durch staatliche Versicherungssysteme abgesichert und durch strenge Regulierung geschützt sind, stehen viele Kryptobörsen in einer Grauzone, was ihren Kunden Schutz und Haftung angeht. Der Umstand, dass Coinbase die Verluste freiwillig ausgleicht, ist zwar beruhigend, aber keine Selbstverständlichkeit in der Branche. Die Tragweite eines solchen Hacks lässt sich auch an den finanziellen Folgen für Coinbase selbst ablesen.

In einer SEC-Mitteilung gab das Unternehmen an, mit Verlusten zwischen 180 und 400 Millionen US-Dollar zu rechnen. Diese Summe umfasst neben den direkten Kompensationszahlungen auch Kosten für die verstärkte Sicherheit und den laufenden Support. Für viele Marktbeobachter zeigt dieser Vorfall, wie verletzlich auch große und etablierte Plattformen in der digitalen Welt sein können. Darüber hinaus hat der Hack das Vertrauen vieler Kryptowährungsnutzer erschüttert. Zwar gelten Kryptowährungen seit jeher als volatil und mit technischen Risiken behaftet, doch die Kombination aus persönlicher Datensicherheit und direkter Kapitalgefahr führte zu einem Umdenken.

Anleger hinterfragen zunehmend, ob sie ihre Kryptowährungen bei Drittanbietern lagern oder lieber in eigenen Wallets verwalten sollten, wo ein höheres Maß an Kontrolle, aber auch Verantwortung liegt. Die Debatte um Zentralisierung versus Dezentralisierung gewinnt vor diesem Hintergrund an Intensität. Börsen wie Coinbase aggregieren enorme Mengen an Nutzerdaten und Vermögen, was sie zu attraktiven Zielen für Hacker macht. Dezentralisierte Finanzplattformen, sogenannte DeFi-Protokolle, versprechen gegenüber zentralisierten Börsen mehr Sicherheit durch die Vermeidung einzelner Schwachstellen. Doch auch hier sind nicht alle Risiken gebannt, denn Smart-Contract-Fehler und andere technische Probleme können ebenfalls zu Verlusten führen.

Für Nutzer ist die Botschaft klar: Sicherheit hört nicht nach der Wahl einer vermeintlich sicheren Börse auf. Wer Kryptowährungen besitzt, sollte stets mehrere Schutzmaßnahmen in Betracht ziehen. Dazu gehören sichere Passwörter, die Nutzung von Hardware-Wallets, regelmäßige Überprüfungen der Accountaktivitäten und ein ausgeprägtes Bewusstsein für mögliche Phishing-Attacken. Die Sensibilisierung gegenüber Social-Engineering-Techniken ist heute wichtiger denn je, denn der Diebstahl persönlicher Daten kann weitreichende Folgen haben. Gleichzeitig sollten Regulierungsbehörden und die Branche gemeinsam daran arbeiten, den Schutz für Kunden von Kryptobörsen zu verbessern.

Transparenz, verpflichtende Sicherheitsstandards und klare Haftungsregelungen können dazu beitragen, das Risiko zukünftiger Hacks zu minimieren. Einige Länder prüfen bereits strengere Vorgaben für Krypto-Plattformen, um den Schutz der Anleger zu gewährleisten und das Vertrauen in die digitale Finanzwelt zu stärken. Abschließend lässt sich sagen, dass der Coinbase-Hack eine Warnung an alle Marktteilnehmer darstellt. Kryptowährungen bieten immense Chancen, aber sie bringen auch erhebliche Risiken mit sich. Anleger sollten sich dieser Realität bewusst sein und nicht allein auf Versprechen von Sicherheitsvorkehrungen großer Plattformen vertrauen.

Eine proaktive, umfassende Sicherheitsstrategie ist unerlässlich, um das persönliche Vermögen bestmöglich zu schützen. Nur so kann man den digitalen Wandel in der Finanzwelt sicher und erfolgreich gestalten.