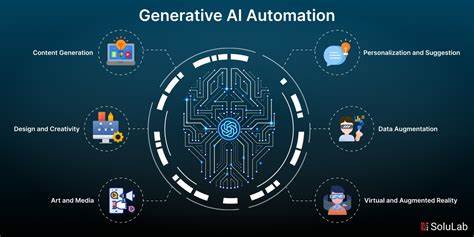

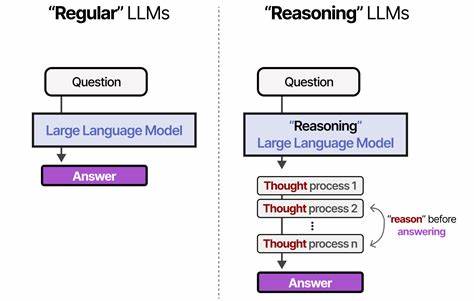

Die rasante Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) und insbesondere von sogenannten KI-Agenten prägt die Zukunft der Arbeit maßgeblich. Diese intelligenten Systeme, die zunehmend in der Lage sind, komplexe Aufgaben selbstständig zu erledigen oder den Menschen gezielt zu unterstützen, verändern die Arbeitswelt nachhaltig. Während die Angst vor Arbeitsplatzverlusten durch Automatisierung weiterhin präsent ist, zeigen aktuelle Forschungen eine differenzierte Perspektive auf die Möglichkeiten der Automatisierung und der menschlichen Ergänzung (Augmentation) durch KI. Ein besseres Verständnis darüber, welche beruflichen Tätigkeiten durch KI-Agenten automatisiert werden können und welche Bereiche von einer Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine profitieren, ist für die Gestaltung der Arbeitswelt von morgen unerlässlich. Ein aktueller wissenschaftlicher Beitrag liefert hierzu umfassende Erkenntnisse: Er kombiniert die Bewertung technischer Machbarkeit mit den Präferenzen der Arbeitnehmer, um ein ganzheitliches Bild der zukünftigen Arbeitsaufgaben im Kontext der KI-Integration zu zeichnen.

Die Forscher verwendeten hierzu eine neuartige Audit-Methode mit Audio-unterstützten Mini-Interviews, um ein tiefgehendes Verständnis der Wünsche und Befürchtungen von 1.500 Berufstätigen aus unterschiedlichen Branchen zu erlangen. Gleichzeitig wurden Expertenmeinungen zur aktuellen Leistungsfähigkeit von KI-Systemen eingeholt, um realistische Einschätzungen zum Automatisierungs- und Augmentationspotenzial von insgesamt 844 beruflichen Aufgaben aus 104 verschiedenen Berufen zu erhalten. Das Ergebnis dieser Forschungsarbeit ist eine innovative Datenbank, die Arbeitsaufgaben nicht nur nach Automatisierungspotenzial, sondern auch nach den bevorzugten Ebenen menschlicher Beteiligung kategorisiert. Dies wird durch die Einführung der sogenannten Human Agency Scale (HAS) ermöglicht, die von den Teilnehmern genutzt wurde, um den gewünschten Grad der menschlichen Kontrolle oder Einbindung zu quantifizieren.

Die Kombination dieser beiden Dimensionen – technologische Machbarkeit und menschliche Präferenz – bietet einen wertvollen Leitfaden, wie KI-Agenten sinnvoll eingesetzt werden können, ohne die Autonomie und den Handlungsspielraum der Arbeitnehmenden unnötig einzuschränken. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass nicht alle Aufgaben gleichermaßen zur Automatisierung geeignet sind oder gleichermaßen von Arbeitnehmern automatisiert werden wollen. So ergeben sich vier klar abgrenzbare Bereiche: Eine „grüne Zone“, in der Automatisierung erwünscht und technologisch machbar ist, eine „rote Zone“, in der Automatisierung trotz Machbarkeit unerwünscht bleibt, eine „Forschungs- und Entwicklungszone“ für Aufgaben, bei denen technologische Fortschritte notwendig sind, und eine „Zone mit niedriger Priorität“, in der weder Automatisierung noch Augmentation als vordringlich gelten. Diese differenzierte Einteilung zeigt auf, wo die Forschung an KI-Agenten ansetzen sollte, um echten Mehrwert zu schaffen, und wo die Bedürfnisse von Menschen anders gelagert sind. Ein besonders spannender Aspekt dieser Untersuchung ist die Erkenntnis, dass die Rolle menschlicher Kompetenzen sich durch die Integration von KI-Agenten verändern wird.

Während viele informationsbasierte Tätigkeiten künftig von KI-Systemen übernommen werden könnten, gewinnen zwischenmenschliche Fähigkeiten, kreative Problemlösung und emotionale Intelligenz immer mehr an Bedeutung. Dies führt zu einer Verschiebung der Schlüsselkompetenzen in der Arbeitswelt, weg von rein datengetriebenen Fähigkeiten hin zu sozialen und empathischen Kompetenzen. Unternehmen und Bildungseinrichtungen sind daher gefordert, ihre Ausbildungskonzepte und Weiterbildungsmaßnahmen entsprechend anzupassen. Die Studie macht zudem deutlich, dass die Angst vor totaler Automatisierung vieler Jobs nicht unbegründet, aber oft überzogen ist. Vielmehr wird die Zukunft der Arbeit durch eine Kombination aus Automatisierung und Augmentation geprägt sein, bei der KI-Agenten Tätigkeiten übernehmen, die monoton, repetitiv oder gefährlich sind, während Menschen sich auf kreative, strategische und zwischenmenschliche Aufgaben konzentrieren.

Diese neue Kooperationsform zwischen Mensch und Maschine könnte die Produktivität steigern und gleichzeitig die Arbeitszufriedenheit erhöhen – sofern der Wandel sorgfältig und menschzentriert gestaltet wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit, den Wunsch der Belegschaft bei der Einführung von KI-Systemen ernst zu nehmen. Die Akzeptanz von Automatisierung hängt entscheidend davon ab, wie gut Arbeitnehmer ihre Rolle in diesem Wandel verstehen und mitgestalten können. Die Einführung von Messgrößen wie der Human Agency Scale schafft dabei eine gemeinsame Sprache, um diese Gespräche zu führen und den Grad der gewünschten menschlichen Beteiligung zu ermitteln. Dies kann dabei helfen, Ängste abzubauen, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen und Vertrauen in den Umgang mit KI-Technologien aufzubauen.

Unternehmen sollten daher nicht nur technische Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit im Blick haben, sondern auch die psychologischen und sozialen Dimensionen der Arbeit mit KI-Agenten berücksichtigen. Transparente Kommunikation, Schulungen und partizipative Entscheidungsprozesse sind wichtige Faktoren, um die Integration von KI positiv zu gestalten. Gleichzeitig eröffnen sich neue Geschäftsfelder in der Entwicklung von KI-Systemen, die speziell auf die Bedürfnisse verschiedener Berufsgruppen zugeschnitten sind. Die politische Ebene ist ebenso gefordert, um den Wandel sozial verträglich zu gestalten. Regulierungen, die den Schutz von Arbeitnehmerrechten gewährleisten, und Förderprogramme für lebenslanges Lernen sind notwendig, um den Strukturwandel zu begleiten und negative Konsequenzen für Beschäftigte abzufedern.

Die Kooperation zwischen Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Politik wird entscheidend sein, um die Vorteile der KI-Technologie nachhaltig zu nutzen. Abschließend lässt sich sagen, dass die Zukunft der Arbeit mit KI-Agenten weit mehr als eine reine Automatisierungsfrage ist. Sie ist eine komplexe Herausforderung, bei der technologische Innovationen mit menschlichen Präferenzen und Fähigkeiten in Einklang gebracht werden müssen. Durch den Fokus auf die Balance zwischen Automatisierung und Augmentation eröffnen sich Chancen für eine Arbeitswelt, in der Maschinen und Menschen produktiv zusammenarbeiten – mit mehr Autonomie, Effizienz und Zufriedenheit. Die nun vorliegenden Forschungsdaten bieten dafür eine wertvolle Grundlage und einen Wegweiser für Unternehmen, Arbeitnehmer und politische Entscheidungsträger gleichermaßen.

Die Gestaltung der Zukunft der Arbeit ist eine gemeinsame Aufgabe, bei der die Mensch-Maschine-Kooperation im Mittelpunkt stehen sollte.