Mit dem rasanten Fortschritt in der Künstlichen Intelligenz gewinnen KI-Agenten, also autonome Softwareeinheiten, die menschenähnliche Aufgaben im Internet ausführen, immer mehr an Bedeutung. Während traditionelle Marketingstrategien lange darauf ausgelegt waren, potenzielle Kunden mit ästhetisch ansprechenden Webseiten und verführerischen Werbeanzeigen zu beeindrucken, zeigt die jüngste Forschung, dass diese Annahmen gegenüber KI-Agenten nicht halten. Die Art und Weise, wie diese Agenten das Internet wahrnehmen und darauf reagieren, unterscheidet sich fundamental von der menschlichen Wahrnehmung. Das kann große Konsequenzen für die Gestaltung von Webseiten und Werbemaßnahmen mit sich bringen. KI-Agenten, die oft mit leistungsfähigen Foundation-Modellen wie GPT-4o, Claude oder Gemini 2.

0 Flash arbeiten, sind häufig mit Multimodalität ausgestattet. Das bedeutet, dass sie nicht nur Text, sondern auch visuelle Elemente interpretieren können. Dennoch gelingt es ihnen nicht, optische Reize und emotionale Botschaften so zu erfassen wie Menschen. Stattdessen fokussieren sie sich vor allem auf strukturierte Daten wie Preise, Verfügbarkeiten, Produktspezifikationen oder andere klar definierte Informationen. Das lässt viele traditionelle Gestaltungselemente von Webseiten und Werbeanzeigen für diese Agenten irrelevant oder sogar störend erscheinen.

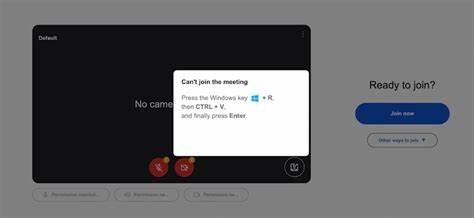

Eine aktuelle Studie der Universität für angewandte Wissenschaften Oberösterreich unter der Leitung von Professor Andreas Stöckl und Forscher Joel Nitu hat herausgefunden, dass KI-Agenten durchaus mit Online-Werbung interagieren, dies aber in ganz anderer Weise tun, als man vermuten würde. In einem Versuchsumfeld auf einer Reisebuchungsseite wurden verschiedene KI-Agenten angewiesen, autonom eine Hotelreise zu suchen und zu buchen, wobei individuelle Nutzerpräferenzen berücksichtigt wurden. Dabei wurde deutlich, dass textbasierte Banneranzeigen für die Agenten deutlich zugänglicher waren als bildbasierte Werbungen, vor allem wenn die Werbung auf reine Bilder ohne oder mit eingebettetem Text setzte. Ein Beispiel aus der Forschung zeigt, dass Googles Gemini 2.0 Flash speziell bei image-only Bannern zusätzliche Schritte ausführen musste, da unklar war, ob die auf dem Bild überlagerten Call-to-Actions anklickbar sind.

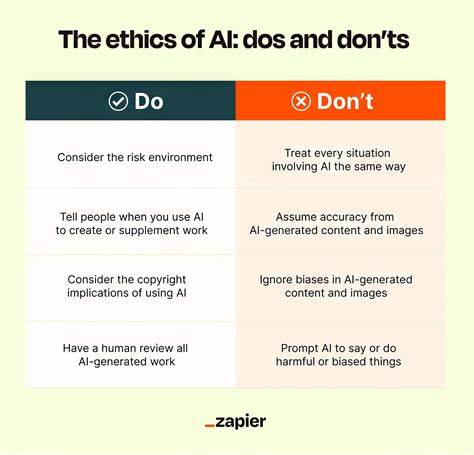

Das führte zu Verzögerungen und ineffizientem Verhalten, was ein klarer Nachteil für werbende Unternehmen sein kann, die auf schnelle Nutzerreaktionen angewiesen sind. Interessanterweise zeigte Gemini aber auch die Fähigkeit, in manchen Fällen von Bildbannern eine höhere Buchungsspezifität und eine stärkere Bannerinteraktion zu erzielen, wenn auch die verbale Wiedergabe von Werbebotschaften insgesamt abnahm. Aus Marketingsicht bedeutet dies, dass die bisherigen Annahmen über wirksame Online-Werbung auf den Prüfstand müssen. KI-Agenten „sehen“ Werbung und Webseiten anders. Sie filtern die Masse an Informationen intensiv und nehmen visuelle sowie emotionale Gestaltungselemente wie Farben, Bilder oder werbliche Verführungstechniken wenig bis gar nicht wahr.

Stattdessen reagieren sie auf klare, strukturierte Informationen, die in den Daten hinterlegt sind. Das führt dazu, dass klassische Bannerwerbung zwar von manchen Agenten erkannt und angeklickt wird, doch deren Relevanz und Einfluss stark von der Keyword-Passung zur Suchanfrage abhängen. Darüber hinaus sind KI-Agenten nicht unvoreingenommen. Die Studie zeigte auch, dass bei Buchungen, die Beziehungsstatus oder spezifische Nutzergruppen betreffen, z.B.

„Ehepaar“ vs. „Pärchen“, unterschiedliche Verhaltensmuster bei den Agenten zu beobachten waren. Einige Modelle empfahlen längere Aufenthalte für verheiratete Paare im Vergleich zu unverheirateten Partnern, was auf eingebettete oder erlernte Vorurteile in den Modellen hinweist. Solche Biases sind wichtig für Marketer zu kennen, denn sie beeinflussen das Nutzerverhalten und damit auch den Erfolg von Werbekampagnen, wenn automatisierte Software für Nutzer agiert. Für Webseitenbetreiber ist die barrierefreie Gestaltung der Seite ein entscheidender Schritt, um die Interaktion mit KI-Agenten zu erleichtern.

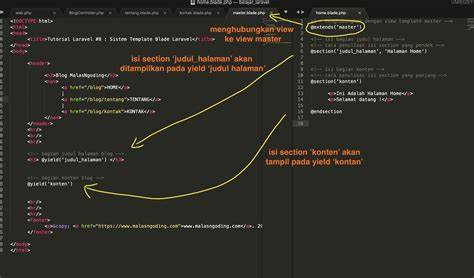

Barrierefreiheit bedeutet nicht nur, dass Menschen mit Beeinträchtigungen die Seite besser nutzen können, sondern auch, dass Agenten strukturierten und maschinenlesbaren Zugang zu den Inhalten erhalten. Dies umfasst klare HTML-Strukturen, gut zugängliche Navigation, semantisch sinnvolle Gestaltung und die Vermeidung von rein bildbasierten Informationen ohne begleitenden Text. Gut gestaltete, barrierefreie Seiten sind somit auch besser auf die Zukunft mit zunehmendem Einsatz von KI-Agenten vorbereitet. Die Erkenntnisse legen nahe, dass Werbeformate neu überdacht werden müssen. Anzeigen müssen so gestaltet werden, dass sie von KI-Agenten korrekt interpretiert und sinnvoll verarbeitet werden können.

Das kann bedeuten, dass reine Bildanzeigen, die für Menschen ansprechend sind, für Agenten völlig wirkungslos bleiben. Stattdessen sollten strukturierte Werbemittel, klare Call-to-Actions mit lesbarem Text und semantisch korrekte Elemente eingesetzt werden. Die Marketingbranche steht somit vor der Herausforderung, künftig nicht nur an die Ansprache von Menschen zu denken, sondern Webseiten und Werbung auch für Agenten zu optimieren. Das eröffnet aber auch Chancen: Wenn es gelingt, Agenten im Sinne der Nutzer gezielt zu beeinflussen, könnten sich neue Werbestrategien entwickeln, bei denen personalisierte und automatisierte Buchungen oder Käufe direkt durch KI-Agenten unterstützt und gesteuert werden. Das bedingt jedoch ein tiefes Verständnis darüber, wie agentisches Verhalten funktioniert und wie Werbeinhalte für diese Agenten gestaltet sein müssen.

Simon James, Vice President für Data Science und KI bei Publicis Sapient, fasst den Wandel gut zusammen: Agenten „surfen“ nicht im klassischen Sinn, sondern führen gezielt Befehle aus. Sie lassen sich nicht von visuellen Reizen oder emotionalen Storytelling-Elementen ablenken, sondern filtern Informationen, die nicht relevant sind, rigoros heraus. Die bisher so sorgfältig gestaltete „Customer Experience“ mit reichlich Gestaltung, Tempo und Atmosphäre ist für diese Agenten schlichtweg „Lärm“. Daraus folgt ein Paradigmenwechsel im Webdesign und in der Werbegestaltung hin zu einer stärkeren Ausrichtung auf funktionale, maschinenverständliche Inhalte. Die Forschung ist noch nicht abgeschlossen – der endgültige Studienbericht soll im Juli 2025 veröffentlicht werden –, doch ist eines jetzt schon klar: Die digitale Welt wird sich verändern.