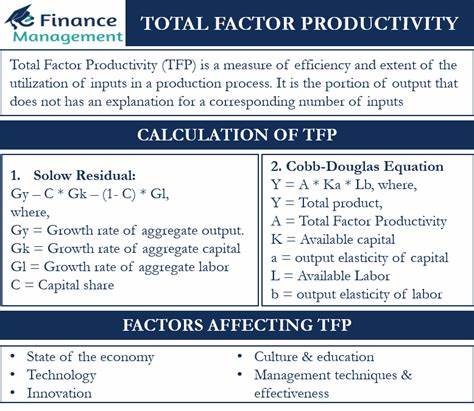

Die Total Factor Productivity (TFP), auch als Gesamtfaktorproduktivität bekannt, ist ein zentraler Indikator zur Messung der Effizienz, mit der eine Volkswirtschaft Inputs in Outputs verwandelt. Anders als traditionelle Maße, die sich lediglich auf die Kreditaufnahme von Arbeit und Kapital fokussieren, erfasst die TFP den Einfluss von Technikfortschritten, institutionellen Veränderungen und anderen schwer quantifizierbaren Variablen auf die Produktivität einer Wirtschaft. Im amerikanischen Kontext gilt die TFP als entscheidender Motor für langfristiges Wachstum und Wohlstand. Sie zeigt auf, wie gut das Land Ressourcen einsetzt und damit die Wettbewerbsfähigkeit im globalen Umfeld sichert. Die Messung erfolgt häufig anhand eines festgelegten Basiswertes – beispielsweise beginnt eine bekannte Serie des Federal Reserve Bank of San Francisco im ersten Quartal 1947 mit einem Indexwert von 100.

Anhand kontinuierlicher Beobachtungen lassen sich daraus Trends und Schwankungen ableiten, die Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen. Technische Innovationen, Reformen im institutionellen Gefüge und Verbesserungen im Management von Unternehmen wirken sich positiv auf die TFP aus. Sie erlauben es, mehr Output mit derselben Menge an Input zu erzeugen, was wiederum Wachstum und Wohlstand fördert. Im Gegensatz dazu führen strukturelle Probleme, politische Unsicherheiten oder ineffiziente Ressourcennutzung zu einer sinkenden Gesamtfaktorproduktivität, wodurch das Wirtschaftswachstum gebremst werden kann. In den USA zeigt der langjährige Trend der TFP eine wechselhafte Dynamik.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es Phasen deutlicher Produktivitätssteigerungen, die häufig mit technologischen Revolutionen oder institutionellen Reformen einhergingen. Insbesondere die schnelle Verbreitung von IT-Technologien und die Globalisierung trugen erheblich dazu bei, die Produktivität zu erhöhen. Allerdings hat sich das Bild in jüngster Zeit verändert. Seit etwa einem Jahrzehnt beobachten Ökonomen und Analysten eine Phase der Stagnation bei der Gesamtfaktorproduktivität in den Vereinigten Staaten.

Diese Entwicklung wirft Fragen hinsichtlich der Ursachen und möglichen Folgen auf. Liegt es an einem Mangel an bahnbrechenden Innovationen? Oder zeigen sich Grenzen der Umsetzung von Technologien in Produktivitätsgewinne? Ein weiterer Aspekt ist der Einfluss der Wirtschaftszyklen. Die TFP unterliegt konjunkturellen Schwankungen, sodass ihre Messung und Interpretation einer gewissen Vorsicht bedarf. Die offizielle Serie des Federal Reserve Bank of San Francisco versucht aus diesem Grund, eine sogenannte „Utilization-adjusted“ Darstellung zu bieten. Das bedeutet, dass versucht wird, die Daten an den aktuellen Stand der Kapazitätsauslastung und den konjunkturellen Kontext anzupassen, um eine realistischere Sicht auf die zugrundeliegenden Produktivitätstrends zu erhalten.

Die Bedeutung der Total Factor Productivity geht weit über reine Zahlen und Indizes hinaus. Sie hat praktische Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik und strategische Entscheidungen von Unternehmen. Ein anhaltender Rückgang oder Stagnation der TFP kann eine Warnung für die politische Führung sein, Innovationsanreize, Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Bildungs- und Infrastrukturmaßnahmen zu verstärken. Gleichzeitig beeinflusst die TFP die Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität einzelner Branchen. Vielschichtige Faktoren wirken hier zusammen, darunter technologische Veränderungen, Regulierung, demografische Entwicklungen und globale Handelsstrukturen.

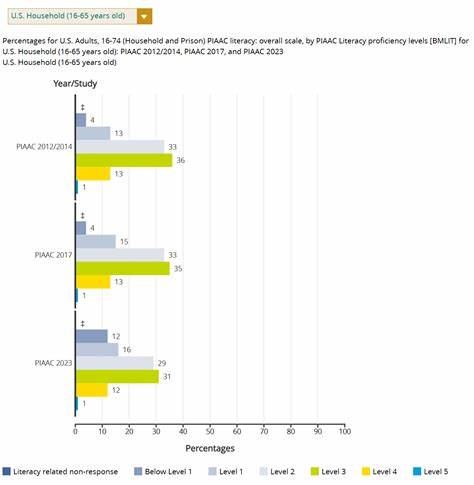

Am Beispiel der US-Wirtschaft lässt sich gut beobachten, wie neue Technologien wie Künstliche Intelligenz, Automatisierung und Digitalisierung enormes Potenzial zur Steigerung der Gesamtfaktorproduktivität bieten, jedoch deren tatsächliche Wirkung auch von der breiten Akzeptanz, Weiterbildung der Arbeitskräfte und einer unterstützenden Infrastruktur abhängt. Die Herausforderung besteht darin, die vielschichtigen Ursachen der TFP-Stagnation zu identifizieren und gezielt Maßnahmen zur Revitalisierung zu ergreifen. Dabei spielt der Wissenstransfer zwischen Theorie und Praxis eine zentrale Rolle. Institutionen, die Innovationsprozesse fördern, sowie Unternehmen, die flexibel auf Marktveränderungen reagieren können, sind dabei entscheidend. Ebenso ist die Rolle der Bildung nicht zu unterschätzen, denn qualifizierte Fachkräfte bilden die Grundlage für die Adaption und Weiterentwicklung neuer Technologien.

Ein Blick auf historische Daten zeigt gleichzeitig, dass Rückschläge bei der Gesamtfaktorproduktivität nicht zwangsläufig dauerhaft sind. Durch gezielte Investitionen in technologische Innovationen und eine Stärkung der institutionellen Rahmenbedingungen kann es zu dynamischen Erholungen kommen, die die Wirtschaft auf eine neue Wachstumsspur bringen. Schließlich verweist der Vergleich verschiedener Länder und Regionen auf unterschiedliche Entwicklungen in der TFP. Während in einigen aufstrebenden Volkswirtschaften großes Wachstumspotenzial durch technologische Anpassungen besteht, sehen etablierte Industrienationen vor allem die Herausforderung, die Produktivitätsfortschritte nachhaltig zu sichern und auszubauen. Für Deutschland und andere europäische Länder kann der Blick auf die US-amerikanische TFP-Entwicklung darüber hinaus als Benchmark dienen, um die eigenen Innovationsstrategien kritisch zu reflektieren und ggf.

anzupassen. Insgesamt ist die Total Factor Productivity ein essenzieller Kennwert, der Aufschluss über die langfristige Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft gibt. Ihre Messung und Analyse erfordert jedoch eine sorgfältige Berücksichtigung zahlreicher Einflussfaktoren und konjunktureller Gegebenheiten. Gerade die aktuelle Phase der Stagnation in den USA fordert eine engagierte Diskussion über die Ursachen und geeignete Maßnahmen. Nur durch eine erfolgreiche Verbindung von technologischen Fortschritten, institutionellen Verbesserungen und gesellschaftlicher Innovationsbereitschaft lässt sich das Wachstumspotenzial voll ausschöpfen und die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft sichern.

Die Federal Reserve Bank of San Francisco stellt hierzu eine wichtige Datenbasis bereit, die regelmäßig aktualisiert und an die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst wird. Dadurch gewinnen Forscher, politische Entscheidungsträger und Unternehmer wertvolle Einblicke, die zur Entwicklung fundierter Strategien beitragen können. Abgesehen von den rein ökonomischen Aspekten zeigt die Diskussion um die Total Factor Productivity auch, wie eng technologische Innovation, institutionelle Rahmenbedingungen und wirtschaftlicher Erfolg miteinander verbunden sind. In einer zunehmend vernetzten und globalisierten Welt wird die Bedeutung dieser Faktoren weiter zunehmen, weshalb eine differenzierte Betrachtung und kontinuierliche Beobachtung der TFP für jeden Wirtschaftsakteur unerlässlich ist. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie es gelingt, die Herausforderungen der Produktivitätsstagnation zu überwinden und neue Wachstumsmotoren zu aktivieren.

Dabei sind nicht nur technologische Innovationen gefragt, sondern auch soziale, politische und wirtschaftliche Veränderungen, die zusammenwirken und so die Gesamtfaktorproduktivität nachhaltig stärken.