Die Idee, eine Atombombe zu bauen, ist von einer gewissen Faszination und Schrecken gleichermaßen umgeben. Kernwaffen bergen eine zerstörerische Kraft, die bisher nur wenige Male zu Krieg oder Drohgebärden eingesetzt wurde. Doch wie genau funktioniert eine solche Waffe, und was ist notwendig, um sie überhaupt herstellen zu können? Die Entwicklung einer Kernwaffe ist keine triviale Aufgabe und erfordert ein tiefgehendes Verständnis der Physik, Chemie, Materialwissenschaft und Ingenieurtechnik sowie Zugang zu seltenen Ressourcen und komplexen Anlagen. Die Grundlagen eines Nuklearwaffensprengkopfs basieren auf der physikalischen Eigenschaft der Kernspaltung. Atome bestehen aus einem Atomkern mit Protonen und Neutronen und einer Hülle aus Elektronen.

Bei bestimmten schweren Elementen wie Uran oder Plutonium können die Atomkerne durch Beschuss mit Neutronen in zwei kleinere Atomkerne zerfallen. Dieser Vorgang heißt Kernspaltung und setzt beträchtliche Energie frei sowie weitere Neutronen, die ihrerseits weitere Kerne spalten können. Wenn dieser Prozess kontrolliert abläuft, kann man Energie gewinnen, beispielsweise in Kernkraftwerken. Entfesselt und unkontrolliert löst er eine massive Explosion aus – die Grundlage eines nuklearen Sprengkopfes. Ein wichtiger Faktor für die Entstehung einer Explosion ist, dass die Kernreaktion als Kettenreaktion abläuft.

Hierfür müssen ausreichend spaltbare Atome in der richtigen Menge und geometrischen Anordnung vorhanden sein, damit Neutronen, die bei der Spaltung freigesetzt werden, möglichst viele weitere Atome treffen und spalten. Genau diese Mindestmenge spaltbaren Materials wird als die kritische Masse bezeichnet. Unterhalb dieser Menge bricht die Kettenreaktion ab, da zu wenige Neutronen nachkommen. Der am weitesten verbreitete spaltbare Stoff ist Uran, insbesondere das Isotop Uran-235. Uran kommt in der Natur in Form von Uran-238 und nur etwa 0,7 Prozent Uran-235 vor.

Das führt zu einer der größten technischen Herausforderungen bei der Konstruktion einer Atombombe: Die Anreicherung von Uran-235 in ausreichender Menge und Reinheit. Chemische Methoden scheiden weitgehend aus, da die chemischen Eigenschaften von Uran-235 und Uran-238 nahezu identisch sind. Lediglich die Masse unterscheidet sie, was zur Trennung mittels massensensitiver Verfahren wie Gaszentrifugen oder Diffusionstechniken genutzt wird. Zur Urananreicherung wird Uran zunächst in eine für die Weiterverarbeitung geeignete Form gebracht – meist Uranhexafluorid (UF6), ein Gas, das sich aufgrund seiner Eigenschaften in Zentrifugen verarbeiten lässt. Die Zentrifugen rotieren mit enormen Geschwindigkeiten, um die schwereren Uran-238-Isotope von den leichteren Uran-235-Isotopen zu trennen.

Dieser Prozess ist extrem aufwendig, benötigt zahlreiche Zentrifugen in Kaskaden geschaltet und ist energieintensiv und zeitaufwendig. Die Produktion von ausreichend hochangereichertem Uran dauert in der Regel Jahre und erfordert industrielle Anlagen und hohe Präzision. Neben Uran ist auch Plutonium ein gängiger Kernstoff für Waffen. Plutonium entsteht künstlich in Kernreaktoren durch Neutroneneinfang in Uran-238. Das Isotop Plutonium-239 ist in der Lage, eine Kettenreaktion wie Uran-235 auszulösen.

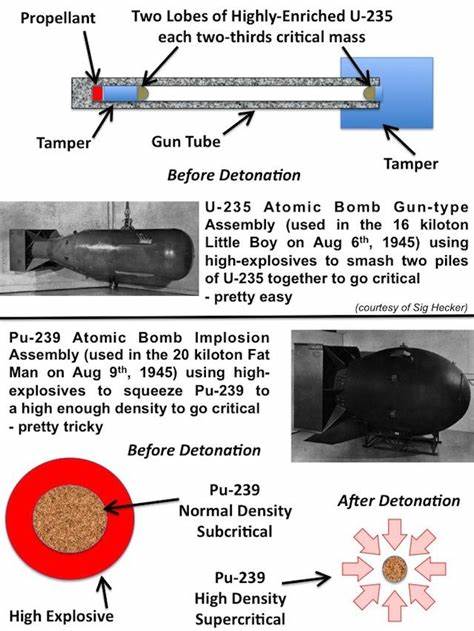

Die Gewinnung von Plutonium für Waffenmaterial erfolgt über die Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente, ein hochkomplexer und gefährlicher Prozess, der ebenfalls Zugang zu großen kerntechnischen Anlagen voraussetzt. Hat man genügend spaltbares Material, ist der nächste Schritt die Konstruktion einer Vorrichtung, die die kritische Masse schnell genug und präzise zusammenführt, um eine nachhaltige Kettenreaktion zu initiieren. Die bekannten Entwürfe basieren meist auf zwei Konzepten: Das Kanonenprinzip und das Implosionsprinzip. Beim Kanonenprinzip wird ein Stück spaltbares Material mit hoher Geschwindigkeit auf ein anderes angeschoßen, was zu einer kritischen Masse führt. Dieses Verfahren war beispielsweise bei der Hiroshima-Bombe („Little Boy“) im Einsatz und ist technisch vergleichsweise einfach, aber ineffizient.

Das Implosionsverfahren ist deutlich komplexer: Eine geformte Masse aus spaltbarem Material wird durch konventionelle Sprengstoffe gleichmäßig zusammengedrückt und in eine überkritische Form gebracht. Dieses Verfahren wurde bei der Nagasaki-Bombe („Fat Man“) eingesetzt und ist heute Standardtechnik, da es mit weniger Material auskommt und eine höhere Sprengkraft bietet. Die gleichmäßige Implosion erfordert ausgeklügelte Sprengstoffanordnungen und präzise Zündzeitpunkte, was fortschrittliche Ingenieurskunst und Experimente erfordert. Ganz entscheidend ist außerdem die Versorgung mit einem Impulsgeber, der zur Initialerregung der Kettenreaktion dient. Hierfür werden zusätzlich Neutronenquellen verwendet, die bei Zündung sofort eine ausreichende Menge an Neutronen in den Verbund einführt.

Ohne diesen Impuls würde der Prozess zu langsam oder gar nicht einsetzen. Die gesamte Entwicklung einer Kernwaffe ist mit massiven technischen, logistischen und sicherheitsrelevanten Herausforderungen verbunden. Die Suche nach geeigneten Uranlagerstätten gestaltet sich schwierig. Obwohl Uran relativ häufig in der Erdkruste vorkommt, ist es mit 0,7 Prozent Anreicherungsanteil in Natururan arm an Uran-235. Der Abbau großvolumiger Erzvorkommen, die Extraktion und Verarbeitung sind ressourcenintensiv.

Auch entstehen bei diesen Prozessen erhebliche gesundheitliche Risiken durch radioaktive Strahlung, sodass umfangreiche Schutzmaßnahmen vonnöten sind. Hinzu kommt, dass es in den meisten Industriestaaten strenge Kontrollen und internationale Abkommen zum Schutz vor Proliferation von Kernwaffen gibt. Der illegale Erwerb von spaltbarem Material wird überwacht, und Lieferketten sind genau reguliert. Das erklärt, warum nur wenige Länder den Schritt zur eigenen Kernwaffenproduktion vollzogen haben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erfindung und Bau einer Kernwaffe weit über den Traum eines Einzelnen hinausgeht.

Sie setzt ein eng verflochtenes Netzwerk aus naturwissenschaftlichem Wissen, wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, Zugang zu speziellen Rohstoffen und nicht zuletzt politischem Willen voraus. Die wissenschaftlichen Prinzipien sind bekannt und seit Jahrzehnten erforscht, aber die realitätsnahe Umsetzung in eine funktionierende und zerstörerische Waffe bleibt auf komplexe und kontrollierte industrielle Prozesse begrenzt. Die Tatsache, dass die Herstellung einer Atombombe Jahre, wenn nicht Jahrzehnte an Forschung, Entwicklung und Ressourcen gebraucht hat und durch internationale Zusammenarbeit und Kontrollmechanismen erschwert wird, ist ein großer Glücksfall für die Welt. Sie bewahrt die Menschheit vor einer unkontrollierten und weitreichenden nuklearen Katastrophe und macht deutlich, wie wertvoll friedenssichernde Maßnahmen und internationale Vereinbarungen sind. Der Weg zur Atombombe ist somit nicht nur eine Sachfrage der Physik und Technik, sondern ein Thema von ethischer, politischer und globaler Tragweite.

Die Herausforderung, die Wissenschaft verantwortungsvoll zu nutzen, steht im Zentrum moderner Sicherheits- und Friedenspolitik.