Im Mai 2025 verkündete die US-Regierung unter der Führung von Donald Trump eine bedeutende Vereinbarung zum Verkauf hochentwickelter KI-Chips an die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Saudi-Arabien. Diese Partnerschaft öffnet die Türen für den Aufbau massiver KI-Datenzentren in der Region und stellt in vielerlei Hinsicht eine der größten Investitionen in KI-Infrastruktur dar, die bisher öffentlich bekannt wurde. Während das Ausmaß und die finanziellen Versprechen beeindruckend sind, ruft der Deal auch intensive Debatten über regulatorische, strategische und sicherheitstechnische Fragestellungen hervor. Der Ausspruch „Just Count the Server Racks“ wurde prägnant von David Sacks, dem US-AI-Czar, verwendet und zusammenfasst, wie einfache physische Kontrollen angeblich reichen könnten, um die Sicherheit der Chips zu gewährleisten. Diese Haltung stößt jedoch auf teils scharfe Kritik von Experten und Politikern, die die Komplexität und Risiken eines solchen Deals betonen.

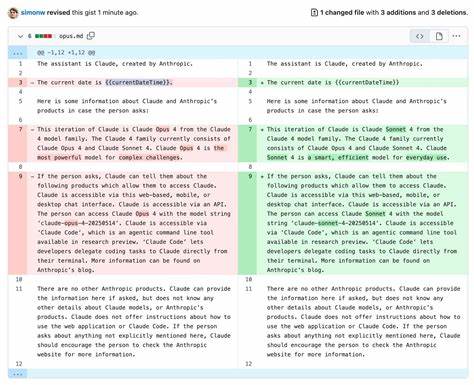

Die folgende Analyse untersucht sowohl die Hintergründe dieser Partnerschaft als auch die potenziellen Folgen für die US-amerikanische Technologieführerschaft und die globale KI-Landschaft. Die Dimension des Deals ist beeindruckend: Geplant ist ein 5-Gigawatt-KI-Campus in Abu Dhabi, der nach Angaben von Fachleuten eine Rechenleistung von bis zu 2,5 Millionen Nvidia B200-GPUs unterstützen könnte – ein Gebiet, das größer ist als alle bisherigen größeren AI-Infrastrukturprojekte weltweit. Damit positioniert sich die VAE als einer der wichtigsten neuen Akteure in der globalen KI-Entwicklung. Außerdem gibt es einen parallelen Deal mit Saudi-Arabien, in dem dieses Land mehrere hunderttausend der neuesten Nvidia-Prozessoren erhalten soll. In finanziellem Rahmen sollen die VAE und Saudi-Arabien über 200 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von Datenzentren und KI-Infrastruktur investieren, wobei ein Großteil der Investitionen wieder in die USA zurückfließen soll, etwa durch den Aufbau von Rechenzentren auf amerikanischem Boden.

Vor diesem Hintergrund stellt sich jedoch die Frage nach der strategischen Tragweite dieser Vereinbarungen und den damit verbundenen Risiken. Ein zentraler Kritikpunkt ist die begrenzte Verlässlichkeit der Partnerländer als amerikanische Verbündete. Zwar werden die VAE und Saudi-Arabien oft als wichtige regionale Akteure bezeichnet, doch steht die politische Stabilität und Vertrauenswürdigkeit dieser Länder immer wieder infrage. Vor allem im Kontext von Technologie mit kritischer strategischer Bedeutung, wie es KI-Hardware ist, sind Sorgen über mögliche Weitergabe, Diversion oder sogar Ausnutzung dieser Ressourcen nicht unbegründet. Die Diskussion um die Sicherheit dreht sich primär um die Frage, wie verhindert werden kann, dass wichtige KI-Technologie entweder physisch oder digital in die Hände ungewollter Dritter – insbesondere Chinas – gelangt.

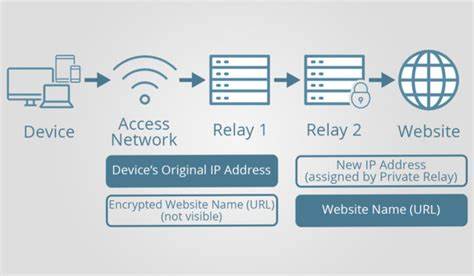

Die ursprünglichen AI-Diffusionsregeln der USA zielten darauf ab, besonders fortschrittliche KI-Chips vor dem Export in potenziell risikobehaftete Regionen zu schützen. Mit dem Rückzug dieser Regeln und der Erlaubnis zum Verkauf eines massiven Kontingents an Chips an die VAE und Saudi-Arabien besteht die Befürchtung, dass die bisherigen Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichen. David Sacks beruhigt in öffentlichen Statements und betont, dass physische Kontrollen ausreichen würden: „Man kann die Chips einfach vor Ort zählen, wie viele Server-Racks vorhanden sind“. Diese Analogie wird von vielen als zu naiv oder stark vereinfachend abgetan. Experten weisen darauf hin, dass Chips zwar physisch schwer sind, sich aber relativ leicht austauschen lassen.

Zudem handele es sich um hochpreisige und kleinformatige Komponenten, die somit attraktiv für Diebstahl oder unerlaubte Nutzung sind. Auch gehe die Gefahr weit über physische Kontrolle hinaus: Remote-Zugriffe und „Deemed Exports“ – also die Nutzung der Rechenleistung aus der Ferne durch verbotene Nutzer – seien schwer zu kontrollieren und könnten ein größeres Risiko darstellen als physische Diversion allein. Darüber hinaus zeigen personelle und finanzielle Engpässe bei den zuständigen US-Behörden, wie dem Bureau of Industry and Security (BIS), dass umfassende und regelmäßige Inspektionen vor Ort kaum möglich sind. Seit Jahren fehlen personelle Ressourcen und Budgets, um eine konsequente Kontrolle durchzusetzen – gerade in Ländern wie China, und somit ist die Überwachung von Anlagen auch im Nahen Osten eine große Herausforderung. Ein weiterer Diskussionspunkt betrifft die wirtschaftlichen und geopolitischen Motive hinter dem Deal.

Die Golfländer verfügen über eine enorme Energieinfrastruktur, die den Betrieb riesiger Rechenzentren überhaupt erst ermöglicht. Während es in den USA regulatorische Hürden und Langwierigkeiten beim Ausbau neuer Kraftwerke und Datacenter gibt, bieten Saudi-Arabien und die VAE vergleichsweise unkomplizierte Rahmenbedingungen. Der Deal spiegelt somit teilweise die Reaktion auf die infrastrukturellen Grenzen der USA wider und soll amerikanische Technologiefirmen befähigen, ihre Rechenkapazitäten international auszuweiten. Einige Experten hinterfragen jedoch, ob diese Notwendigkeit wirklich so gegeben ist. Große US-Tech-Konzerne verfügen über gewaltige finanzielle Ressourcen, und es ist unklar, ob ihnen tatsächlich Chip- oder Finanzierungsengpässe drohen, die durch den Deal ausgeglichen werden müssten.

Zudem werfen Kritiker ein, dass die USA durch die Verlagerung eines Teils der KI-Infrastruktur in problematische Regionen ihre Vorherrschaft schwächen könnten – sowohl durch die Schaffung weiterer unabhängiger KI-Zentren im Nahen Osten als auch durch das Risiko, dass die dort angesiedelten Ressourcen und Daten in anderer Weise missbraucht oder geopolitisch instrumentalisiert werden. Der Aspekt der „Freunde oder Feinde“ bleibt ein zentrales Thema. Die VAE und Saudi-Arabien sind keine offiziellen Sicherheitsalliierten wie NATO-Mitglieder oder die Five Eyes Gemeinschaft. Ihr zukünftiges Verhalten und ihre Loyalität in einem sich schnell verändernden globalen Technologie- und Sicherheitsumfeld lassen sich schwer prognostizieren. Die Möglichkeit, dass diese Länder ihre neu erlangten KI-Kapazitäten für eigene geopolitische Zwecke verwenden oder als Druckmittel in internationalen Verhandlungen einsetzen könnten, verunsichert viele Beobachter.

Zudem ist fraglich, ob die Versprechungen über Milliardeninvestitionen tatsächlich wie angekündigt eintreten. Die medienwirksamen Zahlen scheinen mitunter eher symbolischen oder strategischen Zwecken zu dienen, da die bisherige Auslandsinvestition der VAE in den USA deutlich niedriger liegt. Damit steht die Frage im Raum, wie viel von diesen Investitionen substantiiell und wie viel politisch motiviert sind. Die amerikanische Politik rund um KI und Technologieexporte befindet sich in einem Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Chancen, strategischer Wettbewerbsfähigkeit und nationaler Sicherheit. Der Abbau der Diffusionsregeln unter der Trump-Administration wird von einigen als notwendiger Schritt gesehen, um flexible und starke Partnerschaften zu ermöglichen und die globale Führungsrolle der USA zu sichern.

Andere hingegen warnen, dass dadurch der Wettbewerbsvorteil verspielt und wichtige Sicherheitsstandards aufgeweicht werden. Einige Stimmen betonen, dass es sinnvoll sei, alternative Kontrollmechanismen zu etablieren, die nicht auf alten Diffusionsregeln beruhten, sondern etwa durch modernere digitale Überwachung, Hardware-Tracking-Technologie und ausgeklügelte Kryptografie den Zugriff sicherstellen könnten. Allerdings ist nicht klar, ob solche Systeme kurzfristig verfügbar und effektiv genug sind, um die Risiken einzugehen, die mit der Auslagerung strategischer KI-Infrastruktur verbunden sind. Außerdem mahnen Experten an, dass die USA dringend an der Erweiterung ihrer eigenen Energieinfrastruktur arbeiten müssten, um heimische KI-Anwendungen ausbauen zu können, ohne auf Infrastruktur in unsicheren Regionen angewiesen zu sein. Trotz reichlich fossiler und alternativer Energieressourcen wie Solarenergie wurden bisher nur wenige Maßnahmen für beschleunigte Genehmigungen oder den Ausbau von Hochleistungs-Datenzentren auf eigener Erde ergriffen.

Die politischen Debatten um diesen Deal offenbaren auch eine grundsätzliche Uneinigkeit über das Ziel des „AI-Rennens“ gegen China: Geht es primär um Marktanteile und ökonomische Gewinne der Chiphersteller? Oder ist das eigentliche Ziel, wer die Kontrolle über die Rechenkapazitäten und damit die Zukunft der Superintelligenz besitzt? Die Trump-Administration und Befürworter wie David Sacks scheinen den Fokus auf den ökonomischen Aspekt zu legen, während Kritiker betonen, dass der strategische Besitz von Rechenleistung und technologischer Unabhängigkeit entscheidend ist. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Trumps KI-Abkommen im Nahen Osten ein entscheidendes Ereignis mit langfristiger Tragweite für das globale KI-Ökosystem darstellt. Es zeigt die schwierige Balance zwischen wirtschaftlichem Pragmatismus, geopolitischem Wettbewerb und Sicherheitsbedenken. Während die Investitionen in Infrastruktur und Technologie die amerikanische Wettbewerbsfähigkeit kurzfristig stärken könnten, bleiben viele Fragen offen, insbesondere hinsichtlich der Kontrollmechanismen, der Verlässlichkeit der beteiligten Partner und der strategischen Konsequenzen dieser Neuordnung der KI-Landschaft. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie erfolgreich die USA diese Deals verwalten und ob sich die befürchteten Risiken materialisieren werden.

Klar ist jedoch, dass ein „einfaches Abzählen von Server-Racks“ als Sicherheitsmaßnahme bei weitem nicht ausreicht, um derart komplexe und sensible Technologiepartnerschaften angemessen abzusichern. Eine umfassende, technologisch versierte und politisch belastbare Kontrollstrategie ist unerlässlich, um die amerikanische Führungsrolle in der KI-Ära langfristig zu sichern.