In der Welt des Online-Gamings sind Manipulationen und Cheats seit jeher ein großes Problem. Entwickler kämpfen unermüdlich gegen Betrüger, die sich durch Hacks und gezielte Täuschungen einen unfairen Vorteil verschaffen wollen. Dabei hat sich der Konflikt zwischen Anti-Cheat-Systemen und Spoofern zu einem regelrechten digitalen Katz-und-Maus-Spiel entwickelt, das ständig neue technische Herausforderungen mit sich bringt. Im Jahr 2025 steht diese Auseinandersetzung vor einer besonders komplexen und vielschichtigen Phase, in der sowohl Spieleschöpfer als auch Cheater immer raffiniertere Methoden einsetzen. Zu Beginn war das Bannsystem in Online-Spielen vergleichsweise simpel: Accounts, die beim Cheaten erwischt wurden, wurden gesperrt.

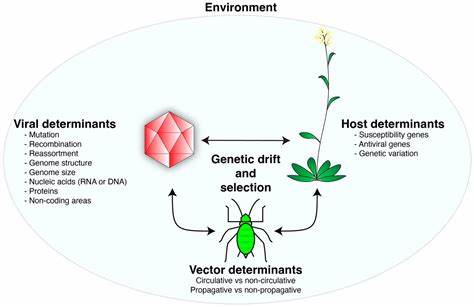

Doch dieses Vorgehen erwies sich schnell als unzureichend, da Betrüger einfach neue Accounts erstellen konnten, um ungestört weiterzuspielen. Der entscheidende Wendepunkt kam mit der Einführung von Hardware-ID-Banns, kurz HWID-Banns. Statt sich lediglich auf den Account zu konzentrieren, zielten diese Maßnahmen darauf ab, die tatsächliche Hardware der Spieler zu identifizieren und zu sperren. So wird sichergestellt, dass ein Cheater nicht einfach mit einem neuen Account weitermachen kann, da sein Rechner selbst erfasst und blockiert wird. Hardware-IDs sind im Prinzip digitale Fingerabdrücke von Komponenten wie dem Motherboard, der Festplatte, der Grafikkarte, der CPU oder der Netzwerkkarte.

Anti-Cheat-Software sammelt diese Informationen auf Kernel-Ebene, also in der tiefsten Ebene des Betriebssystems, und bekämpft auf diese Weise Betrüger, die zuvor durch reine Softwaremanipulationen unerkannt blieben. Diese Entwicklung hatte weitreichende Folgen: Cheating wurde technisch aufwendiger und kostenintensiver, da Betroffene im schlimmsten Fall ihre Hardware austauschen müssten, um wieder spielen zu können. Allerdings reagierten die Cheater prompt auf diese verstärkte Überwachung mit dem Aufkommen von HWID-Spoofern. Diese Programme und Treiber fälschen die Hardware-IDs, sodass das System glaubt, es handele sich um ein anderes Gerät. Anfangs war diese Technik relativ primitiv, beispielsweise mittels temporärer Änderungen in der Registrierung oder MAC-Adressentausch.

Mittlerweile sind Spoofer jedoch viel raffinierter und reichen vom temporären Spoofing, das nur für eine Spielsitzung gilt, bis hin zum permanenten Manipulieren von BIOS- und Firmware-Daten. Die Entwickler von Spoofern sind ständig bemüht, die Überprüfungsmechanismen der Anti-Cheat-Systeme zu umgehen und neue Schwachstellen auszunutzen. Auf Seiten der Anti-Cheats hat sich die Technologie ebenfalls rasant weiterentwickelt. Moderne Systeme agieren nicht mehr nur während des Spiels, sondern laufen bereits beim Hochfahren des Computers auf Kernel-Level und überprüfen tiefgreifende Systemparameter. Riot Games’ Vanguard oder Easy Anti-Cheat sind hier prominente Beispiele.

Sie prüfen nicht nur die Hardware-Fingerabdrücke, sondern entdecken auch ungewöhnliche Treiber, verdächtige Speicherzugriffe oder andere Manipulationen am Betriebssystem. Dabei stellt die Balance zwischen umfassender Überwachung und dem Schutz der Privatsphäre der Nutzer eine große Herausforderung dar, die manche Entwickler vor strategische Entscheidungen stellt. Ein weiterer signifikanter Fortschritt ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Cheat-Erkennung. Machine-Learning-Algorithmen analysieren Verhaltensmuster und erstellen Fingerabdrücke des Spielstils einzelner Nutzer. So lassen sich unnatürliche Abläufe oder robotische Reaktionen viel effektiver identifizieren als durch einfache statische Überprüfungen.

Diese Technologien ermöglichen es zudem, nicht nur Hardware- und Softwaremanipulationen zu erkennen, sondern auch ungewöhnliche Verhaltensweisen, die auf den Einsatz von Bots oder Aimbots hinweisen. Besondere Aufmerksamkeit erhält das sogenannte System-Fingerprinting, das als Schatten-HWID-Technologie bezeichnet wird. Dabei werden zahlreiche Systemkomponenten überwacht und fortlaufend miteinander abgeglichen. Die Anti-Cheat-Software baut so ein umfassendes Profil des Systems auf, was das Spoofing erheblich erschwert. Dieses Profil berücksichtigt nicht nur klassische Hardware-IDs, sondern auch Firmware-Integrität, Treiber-Zertifikate und weitere tiefgreifende Parameter.

Zum Schutz der Integrität der Hardware finden zudem Firmware-Checks statt, die überprüfen, ob das BIOS oder UEFI manipuliert wurde. Im Gegenzug versuchen Spoofer, diese Überprüfungen durch gezielte Kernel-Treiber und komplexe Virtualisierungstechniken zu umgehen. Manche nutzen gezielt ältere Windows-Versionen oder nicht vollständig aktualisierte Systeme, um bekannte Exploits zu verwenden. Die permanente Weiterentwicklung führt zu einer immer komplexeren technischen Gefechtszone, in der beide Seiten hochspezialisierte Lösungen einsetzen. Die Auswirkungen dieses Kräftemessens sind deutlich spürbar.

Für Spieler bedeutet es, dass die Einstiegshürden in manche Spiele steigen und Permanentbanns unumgänglich sind, wenn man beim Cheaten erwischt wird. Für Entwickler hingegen ist eine solche Sicherheit mit hohem Aufwand und manchmal auch kontroversen Eingriffen in Systemebenen verbunden, was Sorgen um Datenschutz und Nutzervertrauen weckt. Firmen arbeiten zunehmend an Multi-Level-Verifizierungssystemen, um Fehlinterpretationen und ungerechtfertigte Sperren zu vermeiden, da Fehler für den Ruf eines Spiels oder eines Entwicklers verheerend sein können. Ausblickend auf die kommenden Jahre zeichnet sich ein Trend hin zu noch individuelleren, spielespezifischen Anti-Cheat-Systemen ab, die nicht auf generische Schutzmaßnahmen setzen, sondern präzise auf die Eigenarten und Schwachstellen eines Titels abgestimmt sind. Cloud-Gaming bietet zudem neue Möglichkeiten, da die Kontrolle des Spiels verstärkt auf Server-Seite verlagert wird, was die Manipulation auf Client-Seite erheblich erschwert.

Darüber hinaus diskutieren Experten die Integration von Hardware-gestützter Authentifizierung oder sogar biometrischen Verifikationen, um Spieler eindeutig zu identifizieren und Manipulationen vorzubeugen. Stärker als bisher sollen auch Bootkit-Schutzmechanismen etabliert werden, die schon vor dem Start des Betriebssystems Trojaner und andere Manipulationen erkennen. Im Endeffekt ist der Kampf zwischen Anti-Cheat-Systemen und Spoofern eine nie endende Herausforderung. Entwickler müssen beständig innovativ bleiben und verstärkt auf Künstliche Intelligenz, tiefgreifende Systemanalysen und Verhaltensanalytik setzen, während Betrüger nach immer verborgeneren Methoden suchen, ihre Spuren zu verwischen. Für Gamer bedeutet das einerseits mehr Sicherheit und fairen Wettbewerb, andererseits auch eine wachsende Komplexität rund um Datenschutz und Systemanforderungen.

Das Jahr 2025 symbolisiert dabei einen Meilenstein, an dem sich das Spannungsfeld zwischen Fairness und Täuschung mit technologisch hochentwickelten Mitteln abspielt. Sowohl Anti-Cheat-Entwickler als auch Spoofer treiben die Branche zu immer neuen Innovationen, die die Landschaft des Online-Gamings nachhaltig prägen. Nur eins bleibt sicher: Dieses digitale Katz-und-Maus-Spiel wird uns auch in Zukunft begleiten und entscheidend dafür sorgen, dass Gaming nicht nur spannend, sondern vor allem gerecht bleibt.