Die menschliche Wahrnehmung ist ein komplexes Zusammenspiel von sensorischen Eingängen und motorischen Aktionen. Besonders faszinierend zeigt sich diese Verbindung bei der visuellen Wahrnehmung, die einen der wichtigsten Sinne für viele unserer täglichen Aktivitäten darstellt. Eine zentrale Rolle spielen hier die Augenbewegungen – insbesondere die schnellen, ruckartigen Bewegungen, sogenannte Sakkaden, mit denen wir unseren Blick gezielt auf unterschiedliche Bereiche der Umwelt richten. Während diese Bewegungen essenziell sind, um wichtige Details in der Umgebung zu erfassen, haben sie gleichzeitig eine paradoxe Eigenschaft: Die schnellen Bewegungen erzeugen auf der Netzhaut ein Bild, das sich rasant verschiebt, was in der Regel vom bewussten Wahrnehmen ausgeblendet wird. Dieses Phänomen wird als sakkadische Ausblendung bezeichnet.

Aktuelle Forschungen zeigen nun, dass genau die gesetzmäßige Kinematik dieser Augenbewegungen die Grenzen dessen bestimmt, was wir bei schnellen visuellen Reizen tatsächlich wahrnehmen können – und erklären damit viel über die enge Verzahnung von Handlung und Wahrnehmung im menschlichen Gehirn. Sakkaden als schnellste motorische Ausführungen des Menschen Sakkaden sind die schnellsten, regelmäßig auftretenden Bewegungen des menschlichen Körpers. Pro Stunde kann das Auge bei geöffneter Sicht bis zu 10.000 dieser Bewegungen vollziehen. Jede davon verschiebt den Blickwinkel und bringt ein neues Objekt oder eine neue Szene auf den Fokus der schärfsten Sicht, die Fovea.

Dabei ist die Geschwindigkeit der Sakkaden so groß, dass sie auf der Netzhaut eine ebenso schnelle Verschiebung des Bildes aufrechterhalten – eine Herausforderung für die visuelle Verarbeitung. Zwischen der Amplitude der Augenbewegung und ihrer Geschwindigkeit sowie Dauer existiert eine eng definierte Beziehung, die als "Main Sequence" bezeichnet wird. Die Main Sequence ist eine mathematisch beschreibbare Regel, die peak velocity (Spitzengeschwindigkeit) und Dauer der Sakkaden in Abhängigkeit von der zurückgelegten Strecke beschreibt. Diese Beziehung zeigt, dass mit zunehmender Bewegungsweite sowohl die Geschwindigkeit als auch die Dauer der Bewegung ansteigen – aber nicht linear, sondern in einer charakteristischen, sich verlaufenden Kurve. Diese Gesetzmäßigkeit wurde durch diverse Studien in verschiedenen Spezies bestätigt, was ihre fundamentale Bedeutung unterstreicht.

Doch wie beeinflusst die Main Sequence nun das, was wir bei schnellen visuellen Reizen überhaupt wahrnehmen können? Der Zusammenhang zwischen Sakkadenkinematik und Hochgeschwindigkeitswahrnehmung Bei der Untersuchung der Wahrnehmung schnell bewegter visueller Reize, die über finite Entfernungen verschoben werden, zeigt sich eine bemerkenswerte Übereinstimmung mit der Kinematik der Sakkaden. Forschungen nutzten hierfür hochauflösende Videoprojektion, um visuelle Stimuli bei verschiedenen Geschwindigkeiten und über unterschiedliche Amplituden in der peripheren Sicht zu präsentieren. Teilnehmer wurden dabei gebeten, Bewegungsmuster zu erkennen und differenzieren. Es stellte sich heraus, dass die Fähigkeit, die kontinuierliche Bewegung eines Reizes wahrzunehmen, nicht nur von der absoluten Bewegungsgeschwindigkeit abhängt, sondern signifikant dadurch beeinflusst wird, wie die Geschwindigkeit in Relation zur typischen Geschwindigkeit einer Sakkade mit vergleichbarer Amplitude steht. In der Praxis bedeutet dies, dass bei zunehmender Strecke des Stimulus die Geschwindigkeit, mit der Bewegungen noch als kontinuierlich erkannt werden können, ebenfalls ansteigt und der Main-Sequence-Beziehung der Augenbewegungen folgt.

Die Wahrnehmungsgrenze ist also nicht einfach eine feste Geschwindigkeit, sondern eine proportionale Größe, die an die motorischen Eigenschaften der Augen gebunden ist. Dieser Eindruck wird dadurch unterstützt, dass die Dauer der Bewegung ebenfalls eine Rolle spielt: Kleinere Bewegungsamplituden erfordern kürzere Zeiten, um als Bewegung erkannt zu werden, während größere Amplituden längere Sichtzeiten benötigen. Auch hier reflektieren die Wahrnehmungsgrenzen die gesetzmäßige Beziehung zwischen Dauer und Amplitude der Sakkaden. Die Rolle statischer Endpunkte bei der Bewegungswahrnehmung Ein weiterer Schlüsselbefund dieser Untersuchungen ist die Bedeutung statischer Phasen vor und nach der Bewegung für die visuelle Wahrnehmung. Wenn ein sich bewegender Reiz nach und vor der Bewegung einige Millisekunden statisch auf dem Netzhautbild steht, ist die Verbindung zwischen der Bewegungskinematik und der wahrgenommenen Sichtbarkeit besonders ausgeprägt.

Die statischen Endpunkte scheinen die kontinuierliche Bewegung visuell zu verankern und ermöglichen eine klarere Bewertung der Bewegungskurve. Ist der Reiz allerdings ausschließlich als Bewegung ohne statische Vor- oder Nachphasen präsentiert, entkoppelt sich die Wahrnehmungsgeschwindigkeit vom Hauptsequenzmuster. In diesen Fällen wird die Bewegung bei hohen Geschwindigkeiten wesentlich schlechter wahrgenommen, und die visuelle Verarbeitung scheint eher von einer absoluten Grenze für Geschwindigkeit als von der natürlichen Kinematik der Augenbewegungen beeinflusst zu werden. Diese Entdeckung spiegelt Beobachtungen in natürlicher Sicht wider: Das Vorhandensein von stationärem Bildmaterial vor und nach einer Sakkade ist entscheidend dafür, dass die schnelle Verschiebung auf der Netzhaut nicht bewusst wahrgenommen wird – die sakkadische Ausblendung. Somit erklären die statischen Endpunkte zuverlässig, warum wir trotz der hohen Geschwindigkeiten während der Augenbewegungen nichts von einem verschwommenen oder sich schnell bewegenden Bild mitbekommen.

Individuelle Unterschiede und Bewegungsrichtung: Ein genauer Abgleich Die Main Sequence ist zwar eine allgemeingültige Beziehung, zeigt jedoch Variationen von Person zu Person und in verschiedene Bewegungsrichtungen. Die Untersuchungen zeigten, dass individuelle Unterschiede in der Sakkadenkinematik ebenso mit individuellen Unterschieden in der Wahrnehmungsgeschwindigkeit korrelieren. Dabei ist besonders spannend, dass nicht die direkte Bewegungsrichtung der Augenmotorik die Wahrnehmung beeinflusst, sondern die entgegengesetzte Richtung – nämlich die Richtung, in die sich das Bild auf der Netzhaut bewegt. Dieser Bezug zur retinalen Richtung der Bewegung verdeutlicht die enge Verknüpfung zwischen motorischer Aktion und der sensorischen Verarbeitung der daraus resultierenden visuellen Informationen. Es ist, als ob das visuelle System sozusagen durch eine lebenslange Erfahrung feinabgestimmt ist auf die Geschwindigkeit, Dauer und Amplitude der Bewegungssignale, die aus den eigenen Augenbewegungen entstehen.

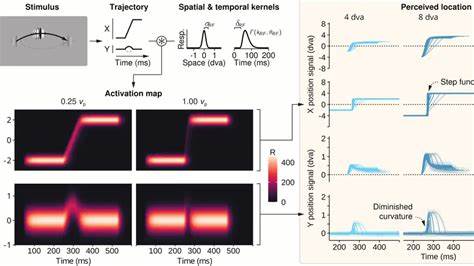

Somit formt die Art und Weise, wie wir unsere Augen bewegen, die Grenzen dessen, was wir visuell erkennen können. Modellierung der visuellen Verarbeitung als Erklärung Um zu verstehen, wie diese Gesetzmäßigkeit in der Wahrnehmung entsteht, entwickelten Forscher ein vereinfachtes computergestütztes Modell der frühen visuellen Verarbeitung. Dieses Modell berücksichtigt räumliche und zeitliche Aspekte der Reizverarbeitung bereits auf der Ebene der Netzhaut und des primären visuellen Cortex. Das Modell zeigte, dass die neurale Aktivität, die durch die Bewegung eines Reizes auf der Netzhaut hervorgerufen wird, vom Zusammenspiel von Bewegungsgeschwindigkeit, Amplitude und Dauer abhängt. Dabei erweisen sich die statischen Phasen vor und nach der Bewegung als besonders entscheidend: Ihre neurale Repräsentation ist langlebiger und kann die kurzzeitigen Signale schneller Bewegungen überdecken, wodurch die bewusste Wahrnehmung von Bewegung reduziert oder eliminiert wird.

Diese Simulationen lieferten nicht nur eine subjektive Erklärung dafür, warum Bewegungen bei bestimmten Geschwindigkeiten sichtbar oder unsichtbar sind, sondern auch eine objektive Vorhersage der Leistung bei den experimentellen Wahrnehmungsaufgaben. Die Annäherung an das tatsächliche menschliche Verhalten zeigt, dass auch einfache, früh visuelle Prozesse entscheidend zur Erklärung der Wahrnehmungsgeschwindigkeiten beitragen. Implikationen für Theorien der Wahrnehmung und des motorisch-sensorischen Zusammenspiels Die Erkenntnisse werfen ein neues Licht auf verschiedene jahrzehntelang diskutierte Erklärungen für sakkadische Ausblendung und sensorische Anpassung. Während klassische Theorien oft von sogenannten Efferenzkopien oder Korollarerinnerungen ausgehen – motorische Signale, die als Vorhersagen an sensorische Verarbeitungszentren geschickt werden –, bietet die hier beschriebene Gesetzmäßigkeit eine einfachere, aber dennoch wirksame Alternative bzw. Ergänzung.

Statt den Bedarf komplexer motorischer Vorhersagesignale, könnte die visuelle Verarbeitung bereits so geformt sein, dass sie durch konstante Erfahrung mit den eigenen Augenbewegungen kinematische Signaturen erlernt, die dann zu einer physiologischen Ausblendung der durch Sakkaden verursachten retinalen Bewegung führen. Dies bedeutet, dass die Grenzen der visuellen Wahrnehmung intrinsisch an die Bewegungsmechanismen gebunden sind, wodurch das System effektiv zwischen selbst verursachter und externer Bewegung differenziert. Die Balance zwischen Wahrnehmungsreduktion und Sensitivität Interessanterweise bewirkt diese Gesetzmäßigkeit nicht eine völlige Unempfindlichkeit gegenüber schnellen Bewegungen. Vielmehr wird eine Balance hergestellt: Bewegungen, die an die kinematischen Eigenschaften von Sakkaden angepasst sind, können ausgeblendet werden, während andere hochgeschwindige Bewegungen, die von der natürlichen Augenbewegung abweichen, erkannt werden können. Diese Anpassung minimiert sinnlose Ablenkungen durch eigens verursachte Bewegungen, während ein hohes Maß an Empfindlichkeit für relevante Umweltbewegungen erhalten bleibt.

Ausblick und weiterführende Forschung Die Erkenntnis, dass die Kinematik der Augenbewegungen die Wahrnehmungsgrenzen für schnelle visuelle Reize bestimmt, eröffnet zahlreiche Perspektiven für zukünftige Forschung. Dazu gehört die Untersuchung, ob ähnliche Zusammenhänge auch bei anderen Tierarten oder anderen Sinnesmodalitäten, wie etwa der auditiven Wahrnehmung von Bewegungen im Raum, existieren. Ebenso spannend ist die Frage, wie diese Gesetzmäßigkeit in der Entwicklung des visuellen Systems verankert ist und ob sie sich durch Training oder in pathologischen Zuständen verändern lässt. Auch könnte die Erkenntnis auf Anwendungen in Technologie und Medizin einwirken, etwa bei der Entwicklung von verbesserten Augenscanning-Systemen, Virtual-Reality-Displays oder Diagnostikverfahren für visuelle und neurologische Erkrankungen. Fazit Die visuelle Wahrnehmung ist nicht nur passives Empfangen von Umweltreizen, sondern ein dynamischer Prozess mit ständiger Interaktion von motorischen Aktionen und sensorischer Verarbeitung.