Das Large Hadron Collider (LHC) am CERN ist seit seiner Inbetriebnahme vor mehr als einem Jahrzehnt das weltweit größte und leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger-Experiment. Mit seiner beeindruckenden Fähigkeit, subatomare Teilchen bei nahezu Lichtgeschwindigkeit aufeinanderprallen zu lassen, hat er maßgeblich zur Bestätigung der Existenz des Higgs-Bosons beigetragen – einem zentralen Baustein des Standardmodells der Teilchenphysik. Trotz dieses Meilensteins hat das LHC bisher aber nur begrenzt Einblicke jenseits des Standardmodells bieten können, was die Physiker vor große Herausforderungen stellt und die Suche nach neuer Physik antreibt. Nun steht eine bedeutende Aufrüstung an, die das Potenzial birgt, endlich neue physikalische Phänomene zu offenbaren und die Grenzen unseres Verständnisses zu erweitern. Der LHC war ursprünglich konzipiert, um elektrisch geladene, kurzlebige Teilchen zu entdecken.

Jene hypothetischen Teilchenarten, die unter Physikern als „lange lebende neutrale Teilchen“ bekannt sind, konnten mit den bisherigen Detektoren kaum erfasst werden. Diese Teilchen zeichnen sich durch eine vergleichsweise lange Lebensdauer aus – in der Größenordnung von Hunderten von Nanosekunden – und weisen keine elektrische Ladung auf. Aufgrund ihrer Neutralität und Langlebigkeit können sie von den bestehenden Detektoren unbemerkt bleiben und entgehen dabei bewährten Nachweismethoden. In enger Zusammenarbeit mit Forschern auf der ganzen Welt wird nun das Projekt MATHUSLA (MAssive Timing Hodoscope for Ultra-Stable neutraL pArticles) vorbereitet. Dieses Zusatzdetektor-System soll neben den bereits vorhandenen Instrumenten platziert werden und ist speziell darauf ausgelegt, gerade diese schwer nachweisbaren, lange lebenden neutralen Teilchen zu identifizieren.

Benannt nach Methusalem, der biblischen Figur mit dem längsten Leben, steht MATHUSLA sinnbildlich für die Jagd nach Teilchen mit außergewöhnlicher Stabilität im kosmischen Maßstab. MATHUSLA wird als ein riesiger luftgefüllter Detektorraumbau in der Größe von ungefähr 40 Metern im Durchmesser errichtet, der etwa 100 Meter entfernt vom LHC-Beschleunigerring platziert wird. Zwischen dem Hauptbeschleuniger und diesem Detektor liegen natürliche Abschirmungen aus Erde und Gestein, die Hintergrundstrahlung und Störsignale minimieren sollen. Durch die Luftkammer können lang lebende Teilchen ungehindert eintreten und, sobald sie zerfallen, werden die daraus entstehenden Teilchen von einer Vielzahl von Sensoren registriert. Diese Sensoren sind so konzipiert, dass sie sogar schwache Signale aufspüren und somit den Nachweis ermöglichen, der mit den gegenwärtigen Detektoren unmöglich wäre.

Die Bedeutung dieser Entwicklung für die Physik ist enorm. Sollte MATHUSLA erfolgreich sein, öffnet sich damit ein Fenster zu bislang unentdeckten Teilchenarten, die neue physikalische Theorien bestätigen oder widerlegen könnten. Lang lebende neutrale Teilchen werden mit verschiedenen physikalischen Szenarien in Verbindung gebracht, darunter potenzielle Begleiter des Higgs-Bosons oder Hinweise auf die dunkle Materie – eine mysteriöse Form von Materie, von der angenommen wird, dass sie etwa 85 Prozent der Gesamtmaterie des Universums ausmacht, deren Natur aber bis heute kaum entschlüsselt ist. Seit der Entdeckung des Higgs-Bosons im Jahr 2012 durch das LHC hat die Forschung weiterhin nach Teilchen gesucht, die das Standardmodell erweitern könnten. Die bislang ausgebliebenen Ergebnisse bedeuten zwar, dass viele alternative physikalische Modelle verworfen wurden, sie bieten jedoch gleichzeitig keine klaren Hinweise darauf, welche Richtungen zukünftig sinnvoll verfolgt werden sollten.

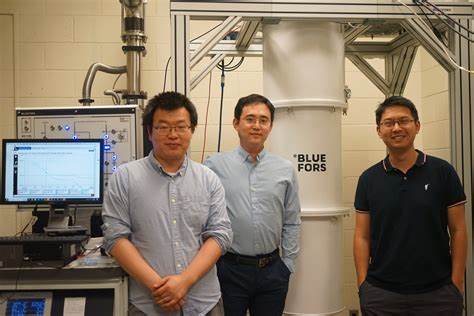

Gerade darum könnte MATHUSLA ein entscheidendes Werkzeug sein, um diese Blockade zu durchbrechen und Antworten auf fundamentale Fragen zu gewinnen. Physiker hoffen, dass sich mit dem neuen Detektor Hinweise auf unbekannte Kräfte der Natur oder neue Teilchengruppen finden lassen – Erkenntnisse, welche die Grundlagen der heutigen Physik revolutionieren könnten. Die technischen Herausforderungen bei der Realisierung von MATHUSLA sind dabei ebenso beeindruckend wie die wissenschaftlichen Aussichten. Der Detektor muss extrem empfindlich und zuverlässig arbeiten, um die winzigen und seltenen Zerfallsprozesse lang lebender Teilchen zu erfassen. Die Auswertung der Daten erfordert modernste Algorithmen und eine umfangreiche Zusammenarbeit internationaler Forschungsteams.

Die Konstruktion des Detektors wird zudem von der Notwendigkeit begleitet, das Projekt termingerecht und kosteneffizient umzusetzen, um die begrenzten finanziellen Mittel des Forschungsbereichs optimal zu nutzen. Gelingt die Inbetriebnahme von MATHUSLA, so könnte das Experiment womöglich Hinweise liefern, die eine neue Ära in der Teilchenphysik einläuten. Mögliche Erkenntnisse über die Natur der dunklen Materie könnten uns grundlegend verändern, wie wir das Universum verstehen – denn diese unsichtbare Substanz übt gravitative Wirkungen aus, ohne elektromagnetische Strahlung zu erzeugen oder mit ihr wechselzuwirken. Bislang ist ihre Existenz nur indirekt messbar, und ein Nachweis durch das erweiterte LHC-System könnte erstmals einen direkten Einblick ermöglichen. Darüber hinaus könnten die Forschungsergebnisse Hinweise darauf geben, warum die Gravitation im Vergleich zu den anderen Grundkräften der Physik so viel schwächer ist.

Dies ist eines der größten ungelösten Rätsel der modernen Wissenschaft und könnte mit der Entdeckung neuer Teilchen oder Kraftträger zusammenhängen. MATHUSLA kann somit wesentlich dazu beitragen, die komplexen Zusammenhänge zwischen den Grundkräften zu erforschen, was wiederum Einfluss auf das Verständnis der Entstehung und Entwicklung des Universums hat. Wissenschaftler und Technikbegeisterte weltweit verfolgen das Fortschreiten des MATHUSLA-Projektes mit großem Interesse, da es künftig eine Schlüsselrolle spielen könnte, um die Grenzen des derzeitigen Wissens zu erweitern. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme wird als großer Schritt betrachtet, um den LHC nicht nur zu verbessern, sondern seine Funktionalität auf eine neue Ebene zu heben – eine Erweiterung, die über das direkte Auffinden bekannter Teilchen hinausgeht und die Möglichkeit eröffnet, tief verborgene Phänomene der Teilchenphysik ans Licht zu bringen. Die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft hofft, dass das Upgrade des LHC und die Ergänzung durch MATHUSLA bald die ersten Früchte tragen.

Vor allem stehen die Erfassung und Analyse neuer Daten im Fokus, die einen paradigmatischen Wandel in unserem Verständnis der Materie, der fundamentalen Kräfte und sogar der Struktur des gesamten Kosmos herbeiführen könnten. Sollte MATHUSLA erfolgreich sein, könnte sich herausstellen, dass das größte Atomzertrümmerungsgerät der Welt schon bald nicht nur ein Werkzeug zur Bestätigung etablierter Theorien ist, sondern ein Entdeckergrundlage für revolutionäre Durchbrüche in der Physik.