Das Phänomen des Sammelns hat die Menschheit seit Jahrhunderten begleitet und dabei unterschiedliche Formen und Bedeutungen angenommen. Sammlungen können von antiken Kunstwerken bis hin zu Alltagsgegenständen reichen und spiegeln oft nicht nur Interessen, sondern auch die Identität, Geschichte und Persönlichkeit der Sammler wider. Doch auf den ersten Blick kann Sammeln eng mit dem sogenannten Hamstern verwechselt werden. Beide Verhaltensweisen beinhalten das Ansammeln von Gegenständen, doch psychologisch betrachtet liegen zwischen ihnen fundamentale Unterschiede. Während der Sammler oft eine gezielte, selbstbestimmte und positive Erfahrung mit seinen Objekten verbindet, steht das Hamstern für eine zwanghafte und belastende Bewältigungsstrategie, die das Leben des Betroffenen stark einschränken kann.

Der Ausgangspunkt für das Verständnis dieser Unterschiede liegt in der Psychoanalyse und der Betrachtung der psychologischen Erzählungen, die durch das Sammeln und Hamstern erzählt werden. Psychoanalytische Methoden betonen die Bedeutung von Narrativen, das heißt die Fähigkeit, innere Emotionen und Erlebnisse in Geschichten zu fassen. Dieses Erzählen verhilft zum psychischen Zusammenhalt und einer sinnhaften Verarbeitung von Erinnerungen. In diesem Kontext wird das Eigentum und die Organisation von Besitztümern zu einem Ausdruck davon, wie Menschen Kontrolle über ihre innere Welt erlangen und stabilisieren. Das Hamstern hingegen offenbart häufig eine tiefe innere Zerrissenheit und Angst.

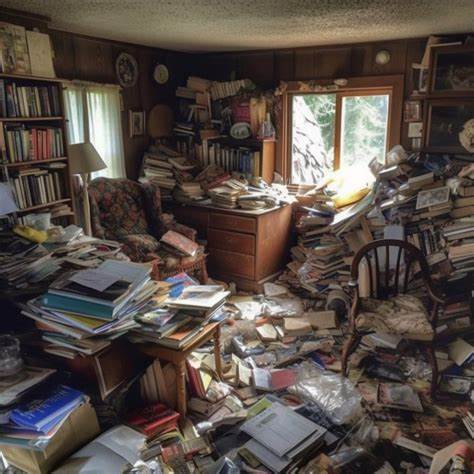

Menschen, die horten, empfinden oft Scham und Unbehagen, wenn sie über ihre Sammelleidenschaft oder den Zustand ihres Wohnraums sprechen. Ihre Verbundenheit zu den Gegenständen ist nicht ausgeglichen oder selbstbestimmt, sondern geprägt von Zwang und Angst vor dem Verlust. Die gesammelten Dinge verlieren dabei ihre individuelle Bedeutung und werden vielmehr zum Symbol einer Verteidigung gegen innere Leere und das Gefühl von Zerfall. Klinisch zeigt sich das Hamstern als chronische Unfähigkeit, Gegenstände wegzuwerfen und eine Tendenz, das soziale Leben und die Lebensqualität durch die Überfüllung des eigenen Zuhauses einzuschränken. Es handelt sich um ein Symptom, das eng verbunden sein kann mit Angststörungen und Traumata.

Der Sammler dagegen erlebt sein Tun als ego-syntonisch, das heißt als im Einklang mit dem eigenen Selbst. Das Sammeln ist oft eine bewusste Freude und Ausdruck persönlicher Passionen, verbunden mit einer klaren Auswahl und Organisation der Objekte. Gegenstände sind für den Sammler Mittel zur Konstruktion einer erzählten Lebensgeschichte, die Identität schafft und über das eigene Leben hinausweist. Ein prominentes Beispiel dafür ist die Sammlung des Psychoanalytikers Sigmund Freud, dessen sorgfältig ausgewählte archäologische Stücke seinen intellektuellen und kulturellen Hintergrund reflektierten und unterstützten. Auch in der Gegenwart verdeutlichen viele Sammler, dass die Beziehung zu den Objekten viel mehr ist als bloßer Besitz.

So schildert die Künstlerin und Kulturwissenschaftlerin Kim Hastreiter ihre Sammelleidenschaft als eine lebendige Verbindung zwischen den Dingen und ihrem Lebensraum. Für sie entstehen Geschichten und neue Bedeutungen in der Aneignung und Integration der Objekte, die nicht unbedingt einem systematischen oder musealen Anspruch folgen, sondern vielmehr einen persönlichen emotionalen Wert haben. Diese Narrative des Sammelns können auch mit viel Bewusstsein für den Erhalt, die Auswahl und das Loslassen einhergehen. Editing, also das gezielte Aussortieren und Bewerten, ist hier eine zentrale Fähigkeit. Im Gegensatz dazu fehlt beim Hamstern oft diese selektive Kontrolle.

Das Festhalten an Dingen ohne sinnvolle Ordnung führt zu einer Überforderung des Raums wie auch der Psyche. Jedes Objekt trägt eine psychische Last, repräsentiert Erinnerungen und Ängste, die nicht mehr symbolisch verarbeitet, sondern direkt als Schutzschilde gegen Verlust und Angst dienen. Es entsteht ein Zustand der Desorganisation und Belastung, der die Betroffenen isoliert und Lebensqualität mindert. Freuds Theorie der psychosexuellen Entwicklung erklärt das Hamstern auch mit einer fixierten Stellung in der analen Phase, in der Kontrolle, Ordnung und Zurückhalten zentrale Themen sind. Diese symbolische Bindung könnte den Ursprung zwanghaften Sammelns sowie den emotionalen Griff an materielle Dinge veranschaulichen.

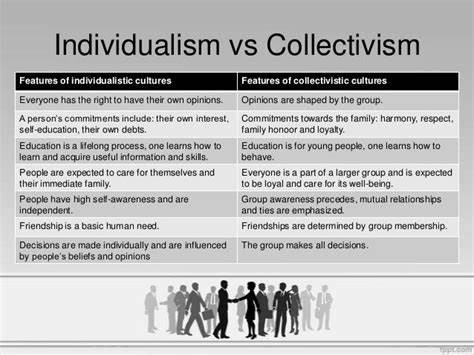

Die psychologische Differenzierung von Sammeln und Hamstern legt nahe, dass beides nicht nur durch sichtbare äußere Faktoren, sondern vor allem durch die innerpsychische Bedeutung und Funktion der Gegenstände definiert wird. Während Sammeln als Zukunftsorientierung zu verstehen ist, dient das Hamstern in erster Linie der Bewältigung innerer Ängste und einem Verharren in destruktiven Mustern. In der gesellschaftlichen Wahrnehmung kann das Sammeln als eine kunstvolle, kreative oder kulturell wertvolle Tätigkeit angesehen werden, die Identität stiftet und Nachlass sichert. Sammler werden oft mit Leidenschaft und Expertise verbunden, während das Hamstern stigmatisiert und mit Unordnung und psychischen Problemen assoziiert wird. Diese unterschiedlichen sozialen Zuschreibungen spiegeln zugleich die inneren Unterschiede wider.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Sammeln und Hamstern sich zwar äußerlich in der Anhäufung von Gegenständen ähneln, psychologisch jedoch diametral entgegengesetzt sind. Sammeln wird getragen von einem bewussten, selbstbestimmten und sinnstiftenden Prozess, der Identität schafft und stabilisiert. Hamstern dagegen ist ein oft schambesetzter, unkontrollierter Zwang, der zur Überforderung führt und Ausdruck innerer Konflikte ist. Für Betroffene, Angehörige und Fachleute ist es von entscheidender Bedeutung, diesen Unterschied zu erkennen. Denn während Sammeln durchaus als bereichernd und gesund angesehen werden kann, benötigt das Hamstern therapeutische Unterstützung, um die zugrunde liegenden Ängste und Zwänge zu bearbeiten und ein erfülltes Leben zu ermöglichen.