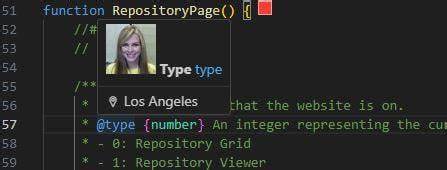

In der heutigen Welt der Softwareentwicklung ist die Dokumentation von Code ein wesentlicher Bestandteil des Entwicklungsprozesses. Eine dokumentierte Codebasis erleichtert nicht nur den eigenen Entwicklungsprozess, sondern auch die Zusammenarbeit mit anderen Entwicklern und die Wartung des Codes im Laufe der Zeit. Im TypeScript-Umfeld, einer beliebteren Erweiterung von JavaScript, sind Docstrings – also Dokumentationsstrings – gängig, um Funktionen und Klassen zu erklären. Doch bei einer eigenen Recherche stieß man auf ein merkwürdiges Docstring: Es enthielt nicht nur Text, sondern auch das Bild einer unbekannten Person, was viele Fragen aufwirft. Der vorliegende Beitrag nimmt sich dieser Kuriosität an, erklärt die Rolle von Docstrings im TypeScript-Kontext, beleuchtet mögliche Gründe für die ungewöhnliche Kombination und analysiert, warum ein Bild einer fremden Person in eine technische Dokumentation integriert sein könnte.

Zunächst einmal ist wichtig zu verstehen, was ein Docstring eigentlich ist und welchen Zweck er erfüllt. Grundsätzlich handelt es sich bei Docstrings um kurze Textabschnitte innerhalb des Quellcodes, die Funktionen, Klassen oder Module beschreiben. Sie helfen anderen Entwicklern zu verstehen, was eine bestimmte Codeeinheit leistet, welche Parameter sie erwartet oder was sie zurückgibt. In vielen Programmiersprachen, darunter Python und TypeScript, sind Docstrings oder ähnliche Dokumentationskonzepte üblich. Bei TypeScript können Entwickler mit speziellen Annotationsstandards, wie JSDoc, ihre Funktionen kommentieren.

Dies erleichtert es IDEs und automatischen Dokumentationswerkzeugen, hilfreiche Hinweise und sogar automatisierte API-Dokumentationen zu generieren. Dokumentationen sind allerdings typischerweise textbasiert. Sie können Informationen über den Zweck einer Funktion, Einschränkungen, Beispiele zur Verwendung und weitere Hinweise umfassen. Das Einbinden von Bildern innerhalb einer Code-Dokumentation ist eher unüblich. Allerdings gibt es Ausnahmen, zum Beispiel in UI-Komponenten, wo Screenshots den visuellen Effekt einer Funktion zeigen oder bei Tutorials, wo Schritt-für-Schritt-Anleitungen bildlich verdeutlicht werden.

Dennoch zeigt ein Bild einer unbekannten Person in einem reinen Docstring keine offensichtliche technische Verbindung. Diese ungewöhnliche Kombination wirft daher verstärkt folgende Überlegungen auf. Ein möglicher Hintergrund für das Vorhandensein eines Bildes eines Fremden in einem TypeScript-Docstring könnte mit einem Fehler oder zufälligen Platzhalter zusammenhängen. Manche Entwickler oder Dokumentationsgeneratoren verwenden im Zuge der Erstellung von Dokumentationsvorlagen sogenannte Placeholder-Bilder, etwa aus Stockfoto-Datenbanken oder aus anonymisierten Benutzerprofilen, um Layout und Design zu testen. Wenn diese Vorlagen nicht entfernt oder überschrieben werden, gelangen solche Bilder versehentlich in die Dokumentation.

Einen solchen Fehler kann man insbesondere in frühen Entwicklungsstadien oder bei unvorsichtiger Anwendung von Vorlagen erwarten. Ein alternatives Szenario wäre, dass es sich um einen versteckten Hinweis oder Easter Egg handelt. Entwickler verstecken manchmal humorvolle oder ungewöhnliche Inhalte im Sourcecode, um die Neugier von Mitentwicklern zu wecken oder das Teamklima aufzulockern. Ein Bild eines zufälligen Menschen, das scheinbar nichts mit dem Code zu tun hat, würde in diese Kategorie fallen und kann als kleine Überraschung interpretiert werden. Gerade in Open-Source-Projekten tauchen solche Dinge gelegentlich auf, weil viele Entwickler daran mitwirken und unterschiedliche Arbeitsweisen beziehungsweise Humor-Elemente einfließen lassen.

Darüber hinaus könnte das Bild Teil eines Social-Engineering-Experiments oder eines Tests von Zugriffsrechten und Aufmerksamkeit sein. Manchmal platzieren Entwickler Daten in Code, um zu überprüfen, wie und ob andere Personen sie entdecken oder interpretieren. Dies ist zwar keine gängige Praxis, zeigt aber, dass Softwareentwicklungen auch unerwartete Dimensionen annehmen können, die weit über reine Technik hinausgehen. Auf technischer Seite stellt sich die Frage nach der Implementierung und dem Einfluss eines solchen Bildes im Docstring. Typischerweise unterstützt reine Textdokumentation keine eingebetteten Binärdateien, weshalb Bilder als Base64-codierte Strings eingebettet werden oder auf externe URLs verweisen.

Falls das Bild im Docstring tatsächlich vorhanden ist und nicht nur als Link, könnte das die Lesbarkeit und die Dateigröße des Codes beeinträchtigen. Zudem wird der Code durch solch einen Fremdkörper unübersichtlicher und schwieriger wartbar. Daher ist das Einfügen von Bildern in Docstrings nicht nur unüblich, sondern auch meist nicht empfehlenswert. Ein anderer Aspekt dieses Fundes ist die Frage nach Datenschutz und Ethik. Das Einbetten eines Bildes einer fremden Person ohne deren Zustimmung wirft rechtliche Fragen auf.

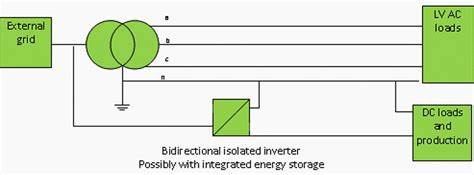

Wer kontrolliert die Herkunft und Erlaubnis für den Einsatz dieser visuellen Daten? Gerade im professionellen und vertrauenswürdigen Umfeld der Softwareentwicklung sind solche Faktoren wichtig. Wird das Bild unbedacht verwendet, kann dies negative Folgen haben – von Verstößen gegen Persönlichkeitsrechte bis hin zu Reputationsverlusten für Entwickler oder Unternehmen. Darüber hinaus zeigt die Entdeckung auch eine technische Herausforderung auf, nämlich die Verbindung zwischen visuellen Medien und Quellcodedokumentation. Während Text eine lineare und strukturierte Informationsform darstellt, sind Bilder multimediale Elemente, die in einem reinen Code- oder Dokumentationskontext eine besondere Rolle spielen und sorgfältig integriert werden müssen. Es gibt Varianten von Dokumentationssystemen und Tools, wie etwa Docusaurus oder Storybook, welche mit visuellen Elementen arbeiten, um Benutzerkomponenten besser darzustellen.

Dort sind Bilder aber meist ansehnliche UI-Komponenten oder Illustrationen, keine Willkürbilder von unbekannten Personen. Schlussendlich stellt sich die Frage, welche praktischen Konsequenzen dieser ungewöhnliche Fund für Entwickler und Dokumentationspraktiken hat. Ein bewusster und nachvollziehbarer Einsatz von Dokumentation mit multimedialen Elementen kann die Verständlichkeit und Benutzerfreundlichkeit erheblich verbessern. Unbedachte oder verwirrende Einbettungen hingegen können Verwirrung stiften und das Vertrauen in die Codebasis mindern. Deshalb sollten Entwickler stets sorgsam überlegen, wie und ob Bilder in Dokumentation verwendet werden.

Auch ist die Automatisierung von Dokumentation mit Tools, die zum Beispiel TypeDoc für TypeScript einsetzen, heutzutage üblich. Dabei sollten Vorgaben hinsichtlich der Formate und Inhalte strikt eingehalten werden, um solche fehlerhaften Kombinationen zu verhindern. Ebenso empfiehlt es sich, Peer Reviews und Code-Reviews speziell auf Dokumentationsqualität zu erweitern. Solche Praktiken helfen, Fehler oder unangemessene Elemente frühzeitig zu erkennen. Insgesamt symbolisiert diese kuriose Kombination aus Docstring und Bild eines fremden Menschen die Grenzen und Herausforderungen, die sich in der modernen Softwareentwicklung ergeben können: Die Verschmelzung von technischen und menschlichen Aspekten, die Bedeutung von Sorgfalt in der Dokumentation und das Potenzial für Überraschungen und Irritationen im Codeumfeld.

Entwickler sind deshalb gefordert, auch bei scheinbar nebensächlichen Details wachsam zu sein und Dokumentationskonzepte ständig weiter zu optimieren, um höchste Qualität und Funktionalität zu gewährleisten. Dieses Beispiel regt somit auch dazu an, darüber nachzudenken, wie digitale Inhalte künftig gestaltet werden sollten. Die Balance zwischen informativer Klarheit und ansprechender Gestaltung ist bei Programmierdokumentationen ebenso wichtig wie bei anderen Medienformen. Nur so kann sichergestellt werden, dass Entwickler, Anwender und alle Beteiligten effektiv und effizient miteinander kommunizieren. Das Dokumentieren von Code ist daher weit mehr als eine technisch notwendige Aufgabe – sie ist ein zentraler Bestandteil der Softwarequalität und ein Spiegel des professionellen Anspruchs im Entwicklungsprozess.

Das überraschende Docstring mit dem Bild eines Fremden ist somit nicht nur eine merkwürdige Randnotiz, sondern ein Anstoß zur Reflexion und Verbesserung heutiger Standards.