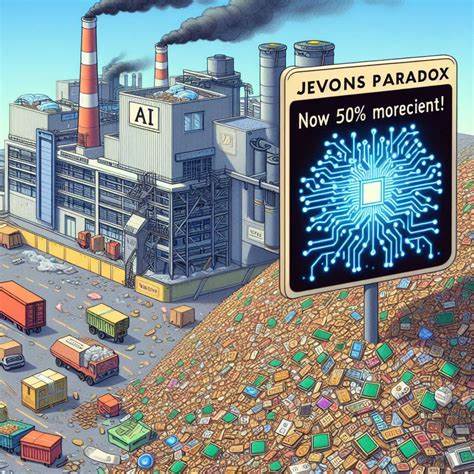

Das Jevons-Paradoxon ist ein faszinierendes wirtschaftliches Konzept, das im 19. Jahrhundert von William Stanley Jevons entdeckt wurde. Damals stellte Jevons fest, dass die verbesserte Effizienz von Dampfkesseln, die weniger Kohle verbrauchten, nicht zu einer Reduzierung des Kohleverbrauchs führte – im Gegenteil, der Gesamtverbrauch stieg an. Diese Beobachtung widerspricht der weit verbreiteten Annahme, dass höhere Effizienz automatisch zu weniger Ressourcenverbrauch führt. Vielmehr kann eine effizientere Ressourcennutzung paradoxerweise zu einem höheren Verbrauch und damit zu größerer Nachfrage führen.

Im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) gewinnt das Jevons-Paradoxon eine neue Relevanz, insbesondere in der Softwareentwicklung und dem Einsatz digitaler Technologien. Die rasante Entwicklung von KI-Technologien führt dazu, dass Programme und Anwendungen effizienter, schneller und kostengünstiger produziert werden können. Automatisierung, intelligente Algorithmen und KI-gestützte Tools revolutionieren die Art und Weise, wie Software entwickelt wird. Die Folge ist eine sinkende Barriere für die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen. Unternehmen, die einst auf standardisierte Software zurückgreifen mussten, können nun individuelle Systeme erstellen, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Diese gesteigerte Effizienz führt jedoch nicht zwangsläufig zu einem geringeren Bedarf an Entwicklungsressourcen. Im Gegenteil, die Nachfrage nach maßgeschneiderten Anpassungen und Speziallösungen steigt erheblich, was direkt auf das Jevons-Paradoxon verweist. Traditionell wurde angenommen, dass durch bessere Technologie und Automatisierung weniger Arbeitskräfte und finanzielle Mittel erforderlich sind, um dieselben Ergebnisse zu erzielen. KI und SaaS (Software as a Service) Plattformen haben diesen Trend beschleunigt, indem sie vorgefertigte Programme bereitstellen und gleichzeitig flexible Anpassungsmöglichkeiten bieten. Unternehmen nutzen diese Angebote, um ihre Arbeitsprozesse zu digitalisieren und effizienter zu gestalten.

Doch gerade weil diese Technologien so zugänglich und preiswert sind, steigt die Nachfrage nach komplexen Erweiterungen, Tiefe in der Integration und spezifischen Funktionen. Die Effizienz der Technologie fördert also das Wachstum im Verbrauch von Ressourcen und Entwicklungsaufwand. Das Jevons-Paradoxon zeigt sich auch bei der weit verbreiteten Einführung von SaaS-Plattformen. Diese Out-of-the-Box-Lösungen wurden entwickelt, um schnelle und kostengünstige Implementierungen in Unternehmen zu ermöglichen. Doch sobald diese Systeme im Einsatz sind, offenbaren sich oft Lücken bezüglich der individuellen Anforderungen der Unternehmen.

Standardisierte SaaS-Produkte reichen dann nicht mehr aus, was eine Vielzahl an Anpassungen und Erweiterungen notwendig macht. Das bedeutet mehr Entwicklungszeit, zusätzlichen Arbeitsaufwand und eine komplexere Wartung. So entsteht ein stetiger Kreislauf, bei dem gesteigerte Effizienz zunächst eine breitere Nutzung ermöglicht, die dann wiederum eine erhöhte Nachfrage nach Ressourcen zur Anpassung und Erweiterung zur Folge hat. KI-gestützte Entwicklungstools verstärken diesen Effekt zusätzlich. Entwickler können mit Hilfe von KI innerhalb von Minuten Funktionen programmieren, testen und implementieren, die früher Tage oder Wochen in Anspruch genommen hätten.

Darüber hinaus ermöglichen es Low-Code- und No-Code-Plattformen auch weniger technikaffinen Nutzern, eigene Lösungen zu erstellen und anzupassen. Das beschleunigt den Entwicklungsprozess erheblich, bringt aber gleichzeitig eine Vielschichtigkeit an individuellen Lösungen mit sich, die kontinuierlich weiterentwickelt und gepflegt werden müssen. Die Gesamtressourcen, die Unternehmen für Softwarelösungen einsetzen, steigen dadurch weiter an – genau wie das Jevons-Paradoxon vorhersagt. Für Unternehmen und Technologieverantwortliche entstehen daraus wichtige Herausforderungen im Ressourcenmanagement. Trotz aller Effizienzgewinne besteht das Risiko, dass Projekte sich verkomplizieren, Budgets steigen und Personal stärker ausgelastet wird, als es auf den ersten Blick erscheint.

Die strategische Planung wird dadurch umso wichtiger. Es empfiehlt sich, genau zu prüfen, welche Prozesse wirklich maßgeschneiderte Software benötigen und welche durch Standardlösungen oder kleinere Anpassungen abgedeckt werden können. Ein bewusster Umgang mit dem Wunsch nach Individualisierung trägt dazu bei, unnötigen Mehraufwand und Komplexität zu vermeiden. Flexibilität in der Softwarearchitektur spielt eine entscheidende Rolle. Modulare Systeme, die sich an veränderte Anforderungen anpassen lassen, können helfen, die Ressourcennutzung besser zu steuern.

Somit lässt sich ein Gleichgewicht finden zwischen der Nutzung standardisierter und individueller Softwarekomponenten. Innovationen im KI-Bereich sind zwar verlockend und eröffnen viele neue Möglichkeiten, doch eine langfristige Perspektive auf die Skalierbarkeit und Wartbarkeit von Systemen ist essenziell, um im Sinne des Jevons-Paradoxons nicht ungewollt eine Ressourcenfalle zu schaffen. Die Investition in die Analyse des Return on Investment (ROI) von Individualentwicklungen ist ein weiterer wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen Strategie. Unternehmen sollten regelmäßig überprüfen, ob die eingesetzten Mittel tatsächlich durch gesteigerte Effizienz, Produktivität oder Wettbewerbsvorteile gerechtfertigt sind. So können sie sicherstellen, dass Customizing-Maßnahmen nicht nur kurzfristig attraktiv erscheinen, sondern langfristig einen echten Mehrwert schaffen.

Ein weiteres Spannungsfeld ergibt sich aus der zunehmenden Verfügbarkeit von KI-Tools außerhalb der IT-Abteilungen. Immer mehr Fachabteilungen nutzen KI-Anwendungen, um Geschäftsprozesse eigenständig zu optimieren. Diese Demokratisierung der Softwareentwicklung kann zwar Innovationsprozesse beschleunigen, führt jedoch oft zu einer fragmentierten IT-Landschaft und erschwert die zentrale Verwaltung und Integration. Solche Schatten-IT-Initiativen sind typisch für das Jevons-Paradoxon, da die gesteigerte Zugänglichkeit die Nachfrage nach Ressourcen und Koordination exponentiell erhöht. Abschließend lässt sich festhalten, dass das Jevons-Paradoxon im KI-Zeitalter ein wichtiger Denkansatz für Unternehmen ist, die ihre Digitalisierung nachhaltiger gestalten möchten.

![The Death of Freakonomics – How Dubner and Levitt were proved wrong [video]](/images/CD15701A-58B9-43E7-8F5D-E1A25C60730C)