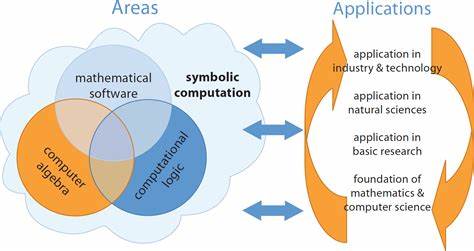

Symbolische Berechnung ist ein Begriff, der vielen Programmierern außerhalb der Lisp-Welt zunächst unverständlich erscheint. Er bezeichnet die Fähigkeit von Programmiersprachen, nicht nur mit Daten, sondern auch mit Symbolen als Code agil umzugehen. Im Zentrum dieser Fähigkeit steht Lisp, eine Sprache, die Symbole und deren Verarbeitung auf faszinierende Weise nutzt. Diese Einführung beleuchtet die Kernkonzepte symbolischer Berechnung anhand von Lisp, wobei der Fokus auf dem Verstehen von Symbolen, dem Prozess im sogenannten REPL und der Funktion des Quoting liegt. Wer sich mit Lisp auseinandersetzt, wird bald auf Begriffe wie Lesen (Read), Auswerten (Eval), Ausgeben (Print) und Schleifen (Loop) stoßen.

Zusammen bilden sie das Akronym REPL – eine zentrale Umgebung in der Lisp-Programmierung, die interaktives Programmieren ermöglicht. Der REPL ist mehr als nur eine simple Eingabeaufforderung: Es handelt sich um einen zyklischen Prozess, der darauf ausgelegt ist, Code entgegenzunehmen, zu verarbeiten, das Ergebnis auszugeben und wieder auf weitere Eingaben zu warten. Dieses zyklische Verhalten ist essenziell für das dynamische Arbeiten in Lisp. Dabei ist es wichtig, die einzelnen Schritte des REPL genau zu verstehen. Das Lesen (Read) bedeutet, dass vom Benutzer eingegebenes Textmaterial in interne Datenstrukturen übersetzt wird.

Dies ist ein entscheidender Unterschied zu vielen anderen Sprachen, in denen Lesen und Auswerten oft eng miteinander verflochten sind. In Lisp sind Lesen und Auswerten strikt getrennt, was die symbolische Verarbeitung überhaupt erst ermöglicht. Ausgeben (Print) hingegen nimmt die internen Objekte und stellt sie in eine Textform um, die entweder für Menschen lesbar oder maschinenlesbar sein kann – ein Unterschied, der später noch an Bedeutung gewinnt. Die Schleife (Loop) sorgt schließlich dafür, dass das System permanent Eingaben annimmt und bearbeitet, wodurch der Entwickler interaktiv arbeiten kann. Die symbolische Natur von Lisp zeigt sich besonders eindrücklich daran, wie Symbole behandelt werden.

Anders als gewöhnliche Programmierteile sind Symbole in Lisp erste Bürger. Sie sind keine reinen Zeichenketten, sondern komplexe Datenstrukturen mit verschiedenen Attributen, die in sogenannten Symboltabellen verwaltet werden. Wenn der Reader auf einen unbekannten Namen trifft, erzeugt er ein neues Symbol. Wird dieser Name später erneut gelesen, liefert das System immer dieselbe Symbolinstanz zurück, wodurch Identität und Vergleich simpel gestaltet werden. Symbole dienen dabei als Platzhalter für Werte und Funktionen und erleichtern damit stark die Metaprogrammierung – also Programme, die Programme manipulieren oder erzeugen können.

Ein Beispiel dafür ist die Auswertung eines einfachen Lisp-Ausdrucks wie (+ 1 2). Hier wandelt der Reader den Text in eine Liste aus Symbol und Zahlen um, eval berechnet das Ergebnis, und print gibt die Zahl 3 zurück. Dabei symbolisiert das Pluszeichen nicht einen Wert, sondern eine Funktion, deren Adresse im Symbol gespeichert ist. Dies führt auch zu der berühmten „Serpent-Esser-Schwanz“-Struktur von Lisp, da der Evaluierungsmechanismus oft selbst in Lisp programmiert ist, was eine bemerkenswerte Eleganz und Einfachheit mit sich bringt. Schlüssel zum besseren Verständnis ist das Konzept des Quotings.

Wenn man beispielsweise 'foo schreibt, sorgt eine Besonderheit des Readers – eine sogenannte Read-Macro – dafür, dass der Ausdruck als (quote foo) gelesen wird. Dies bewirkt wiederum, dass beim Auswerten keine weitere Evaluation von foo erfolgt, sondern das Symbol selbst unverändert zurückgegeben wird. Dies gibt Programmierern Kontrolle darüber, was genau ausgewertet wird und was als einfacher Datensatz behandelt werden soll. Dadurch wird der Eindruck erzeugt, als könne man mit Symbolen in Lisp direkt als Daten arbeiten, anstatt diese lediglich als Code zu interpretieren. Die funktionale Trennung von Read, Eval und Print ist dabei eine der größten Stärken von Lisp und ein Gegenentwurf zu anderen Sprachen, bei denen diese Abläufe oft weniger klar definiert sind.

In anderen Programmiersprachen wie Python oder JavaScript ist die Trennung von Lesung und Auswertung nicht ganz so deutlich, was das Erlernen von Lisp-Konzepten erschweren kann. Doch gerade das Bewusstsein und das Verständnis über diese Trennung ist grundlegend für die symbolische Berechnung. Wichtig ist auch, dass beim Lesen von Zahlenformaten oder Zeichenketten ähnliche Prinzipien greifen. Bei z.B.

1.0 oder "hello" erzeugt der Reader nicht etwa rohe Textdaten, sondern vom System interpretierte interne Objekte, die in ihrer Handhabung wieder diesem Modell folgen. Besonders spannend wird es bei der Darstellung von Objekten für Ausgabe und Eingabe. Lisp besitzt das Konzept des „readable printings“, womit eine Ausgabe gemeint ist, die so gestaltet ist, dass der Reader sie wieder unverändert zurücklesen kann. Dies unterscheidet sich von rein ästhetischer Darstellung, wie sie häufig in grafischen Interfaces oder Logausgaben vorkommt.

Diese präzise Steuerung über Datenrepräsentation erleichtert die Arbeit mit symbolischen Programmen enorm. Auch der Umgang mit speziellen Symbolen und Ausdrücken wie if, nil oder t verdeutlicht die Flexibilität symbolischer Berechnung. Während if in vielen Sprachen ein Schlüsselwort ist, wird es in Lisp selbst als Symbol gespeichert, das eine definierte Auswertungsregel aufweist – sogenannte Spezialoperatoren. Diese sind in das Evaluationssystem fest integriert und bilden die Grundpfeiler der Programmlogik. Am Beispiel einer selbstgebauten eval-Funktion kann man gut nachvollziehen, wie Zahlen und Strings unverändert zurückgegeben werden, während Symbole mittels Symboltabellen auf ihre Werte zugreifen.

Listen werden als Funktionsaufrufe behandelt, wobei der Kopf ein Funktionssymbol ist und die Argumente ausgewertet werden. Das Verständnis dieses Mechanismus führt zu einem tieferen Einblick in die Arbeitsweise von Lisp und symbolischer Berechnung überhaupt. Wer sich intensiver mit symbolischer Berechnung in Lisp beschäftigt, kann weitere Feinheiten entdecken, wie das Wesen von Makros, die besondere Rolle von Lexikalischen Bindungen oder das Paket- und Namenssystem. Besonders die Makroprogrammierung nutzt die symbolische Natur, um Code zu transformieren und neue Sprachkonstrukte zu schaffen. Letztendlich steht symbolische Berechnung für die grenzenlose Möglichkeit, Code als Daten darzustellen, zu analysieren und zu manipulieren.