Die Medizin hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte im Kampf gegen HIV gemacht. Dennoch blieb die Entwicklung neuer Präventionsmethoden lange Zeit relativ hinter den Erwartungen zurück. Bis vor kurzem wurden vor allem tägliche Tabletten als Mittel zur Verhinderung einer HIV-Infektion eingesetzt, was aufgrund der erforderlichen Disziplin und regelmäßigen Einnahme viele Menschen vor Herausforderungen stellte. Eine neue Injektion zur HIV-Prävention verändert nun das Bild grundlegend und birgt das Potenzial, nicht nur das Infektionsgeschehen maßgeblich einzudämmen, sondern auch der Biotechnologiebranche neuen Schwung zu verleihen. Diese bahnbrechende Entwicklung ist längst kein isoliertes Ereignis mehr, sondern markiert einen Wendepunkt, der weitreichende Auswirkungen auf Gesundheitswesen, Forschung und Wirtschaft hat.

Die neue Spritze, die zur Vorbeugung gegen HIV eingesetzt wird, basiert auf einem langwirkenden antiretroviralen Wirkstoff, der die Viren daran hindert, sich im Körper zu verbreiten. Anders als die klassische Prävention mit Tabletten, die täglich eingenommen werden müssen, wird diese neue Behandlung nur alle paar Monate injiziert. Das bedeutet für Patientinnen und Patienten weniger Aufwand, bessere Behandlungstreue und ein deutlich höheres Präventionspotenzial. Die Wirksamkeit dieser Methode wurde in mehreren groß angelegten klinischen Studien eindrucksvoll nachgewiesen. Teilnehmer, die die Injektion erhielten, zeigten ein erheblich geringeres Infektionsrisiko im Vergleich zu denen, die herkömmliche Präventionsmittel nutzten.

Die Zulassung durch Gesundheitsbehörden signalisiert nicht nur ein medizinisches Novum, sondern auch das enorme Vertrauen, das in diese Technologie gesetzt wird. Was bedeutet diese Entwicklung für die Gesellschaft und das Gesundheitswesen? Zum einen bringt sie Hoffnung für Gruppen, die bisher Schwierigkeiten hatten, eine kontinuierliche HIV-Prophylaxe einzuhalten. Dazu zählen zum Beispiel Menschen mit einem unregelmäßigen Lebensstil oder jene, die in Regionen leben, wo der Zugang zu medizinischer Versorgung limitiert ist. Die neue Spritze könnte somit einen entscheidenden Beitrag zur Reduzierung neuer HIV-Infektionen leisten. Darüber hinaus hat diese Innovation zahlreiche Unternehmen und Investoren in der Biotechnologiebranche neu aktiviert.

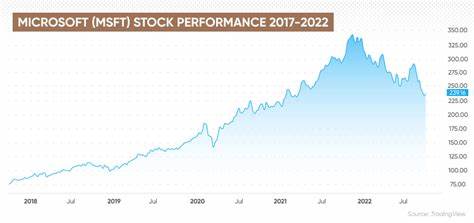

Nach Jahren mit vergleichsweise stagnierenden Fortschritten hat diese erfolgreich getestete Therapiezuversicht und Kapitalzufluss in einen Bereich gebracht, der sonst als relativ konservativ galt. Forscher arbeiten bereits an Weiterentwicklungen und ergänzenden Therapieansätzen, die auf langwirksamen Medikamenten oder Kombinationen verschiedener Wirkstoffe basieren. Diese Dynamik schafft nicht nur Arbeitsplätze und fördert wissenschaftlichen Fortschritt, sondern stärkt auch das globale Netzwerk der medizinischen Forschung. Gerade in einer Zeit, in der viele Biotechunternehmen von Unsicherheiten, Konkurrenzdruck und regulatorischen Herausforderungen geprägt sind, stellt die Zulassung dieser neuartigen HIV-Prävention einen Lichtblick dar. Sie zeigt, dass Innovation möglich ist, wenn wissenschaftliche Expertise, fundierte klinische Studien und regulatorische Unterstützung zusammenkommen.

Die neue Spritze ist somit mehr als nur ein Medikament – sie symbolisiert eine Verschmelzung von biotechnologischem Fortschritt mit ethischer Verantwortung. Zudem eröffnet diese Technologie zahlreiche Chancen für die öffentliche Gesundheitsaufklärung und Präventionskampagnen. Durch einfachere Anwendung und längere Schutzwirkung können Betroffene motiviert werden, sich aktiv und nachhaltig vor HIV-Infektionen zu schützen. Dies kann langfristig die Ausbreitung der Krankheit eindämmen und gleichzeitig Vorurteile sowie Ängste im Zusammenhang mit HIV reduzieren. Dennoch gibt es auch Herausforderungen, die bewältigt werden müssen.

Die Kosten für die Herstellung und Verteilung des Medikaments müssen tragbar sein, um breite Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Außerdem bedarf es einer sorgfältigen Aufklärung, damit die Betroffenen die Vorteile und möglichen Nebenwirkungen verstehen. Lokale Gesundheitssysteme müssen entsprechend vorbereitet sein, um den Zugang zur neuen Therapie sicherzustellen. Die Rolle von Politik, Gesundheitsorganisationen und sozialen Einrichtungen ist dabei kaum zu überschätzen. Um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen, ist ein koordiniertes Vorgehen essenziell.

Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die globale Verteilung und den Zugang zu dieser Behandlung, insbesondere in Ländern mit hohen HIV-Infektionsraten und eingeschränkten Ressourcen. Internationale Kooperationen und Förderprogramme können hier unterstützend wirken. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass das Modell einer Injektion zur Prävention nicht nur ein Meilenstein im Kampf gegen HIV ist, sondern auch die Basis für zukünftige Entwicklungen in der Behandlung anderer Krankheiten sein könnte. Langwirkende Medikamente könnten beispielsweise bei chronischen Erkrankungen, anderen Virusinfektionen oder sogar in der Krebsbehandlung verstärkt zum Einsatz kommen. Insgesamt betrachtet markiert die Einführung der neuen HIV-Spritze einen bedeutenden Fortschritt in Medizin und Biotechnologie.

Sie belebt eine zuvor stagnierende Branche, indem sie Innovation und praktischen Nutzen in Einklang bringt. Für betroffene Menschen eröffnet sich damit eine neue Perspektive auf Gesundheit und Lebensqualität. Gleichzeitig zeigt die Entwicklung, wie wichtig kontinuierliche Forschung, Zusammenarbeit und Engagement sind, um komplexe Herausforderungen im Gesundheitsbereich zu meistern. Die Kombination aus exzellenter wissenschaftlicher Arbeit und der Bereitschaft, neue Wege zu gehen, stellt einen Wegweiser für zukünftige Erfolge im Gesundheitswesen dar. Die Entscheidung für eine innovative Prävention gegen HIV wird somit nicht nur medizinisch relevant, sondern auch gesellschaftlich und wirtschaftlich wegweisend sein.

Diese Erfolgsgeschichte könnte den Auftakt zu einem neuen Kapitel in der Biotechnologie markieren – eines, das geprägt ist von Mut, Fortschritt und dem festen Willen, das Leben von Menschen weltweit besser zu machen.