In Oklahoma sorgt ein neuer Entwurf für die Sozialkunde-Lehrpläne an den Schulen für große Diskussionen. Die Vorlage, die derzeit vom Bundesstaat geprüft wird, beinhaltet eine Forderung an die Schüler, sogenannte „Diskrepanzen“ bei der Präsidentenwahl 2020 zu untersuchen. Diese Formulierung bezieht sich auf unbewiesene und von unabhängigen Faktenprüfern widerlegte Behauptungen über weit verbreiteten Wahlbetrug bei der historischen Abstimmung. Neben einer umstrittenen Betonung der Rolle des Christentums in der amerikanischen Geschichte nimmt die Lehrplankommission somit eine neue ideologische Richtung ein, die insbesondere von politischen Akteuren der republikanischen Partei vorangetrieben wird. Die Maßnahme steht im Zentrum eines hitzigen Diskurses über die Politik der Bildung und zeigt, wie tief politische Überzeugungen und Bildungspolitik inzwischen verflochten sind.

Die Vorgeschichte der Lehrplanrevision verdeutlicht, dass dieser Konflikt kein Einzelfall ist, sondern Teil eines länger andauernden Trends, bei dem Unterrichtsinhalte zunehmend zum Schauplatz ideologischer Auseinandersetzungen werden. Bereits frühere Entwürfe wurden kritisiert, weil sie den Einfluss christlicher Werte und Interpretationen auf die Gründung der USA stark hervorhoben, was viele Historiker und Glaubensgemeinschaften als verzerrte Darstellung empfanden. Die jüngste Aufnahme von Thesen zu den Wahlergebnissen 2020 erweitert diesen Streit um ein weiteres, besonders sensibles gesellschaftliches Thema. Die Lehrplanentwürfe inkludieren spezifische Elemente wie das plötzliche Anhalten der Stimmenauszählung in bedeutenden Städten, Sicherheitsbedenken bei Briefwahlverfahren und ungewöhnliche Schwankungen in sogenannten „Glockenläuterkreisen“ (bellwether counties), die traditionell als Indikatoren für Wahltrends galten. Diese Aufzählung soll Schüler dazu anregen, vermeintliche Unregelmäßigkeiten zu hinterfragen und zu analysieren – ein Ansatz, der sich auf das Prinzip des forschenden und kritischen Denkens im Sozialkundeunterricht beruft.

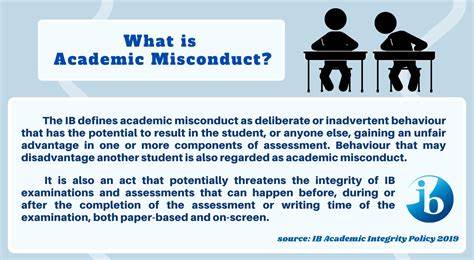

Hinter diesem Lehransatz steht Ryan Walters, der damalige Superintendent für öffentliche Bildung in Oklahoma und ein bekannter Unterstützer von Donald Trump. Walters verteidigt die Inhalte mit der Begründung, dass Schüler eigenständig lernen sollen, kritisch zu denken und verschiedenartige Perspektiven zu prüfen, anstatt „linke Propaganda“ präsentiert zu bekommen. Doch unabhängige Faktenchecker haben wiederholt die Behauptungen eines weit verbreiteten und organisierten Wahlbetrugs 2020 als unbegründet entlarvt. Experten aus dem Bereich der Sozialkunde-Bildung zeigen sich daher besorgt darüber, dass diese Lehrplanänderungen die Grenze zwischen neutraler Bildung und politischer Voreingenommenheit verwischen könnten. Der Interimsgeschäftsführer des National Council for the Social Studies, Anton Schulzki, weist darauf hin, dass es ungünstig ist, „beide Seiten“ als gleichwertige Perspektiven auf ein Thema zu präsentieren, das von der Gerichtsbarkeit und Experten eindeutig geklärt wurde.

Lehrpläne sollten darauf abzielen, gesicherte historische Fakten zu vermitteln und nicht Falschinformationen oder unbelegte Verschwörungstheorien zu legitimieren. Dabei ist der Einsatz von erforschendem Lernen, wie er im C3-Rahmenwerk (College, Career, and Civic Life Framework) empfohlen wird, durchaus zu begrüßen. Schulen sollen Schüler befähigen, anhand von Primärquellen und belegbaren Beweisen fundierte Aussagen über die Geschichte zu treffen. Allerdings stellt sich hier die Frage, ob die vorgeschlagene Aufgabe, Wahlbetrug als zwangsläufig offenes Thema zu behandeln, diesem pädagogischen Anspruch gerecht wird oder eher einer ideologischen Agenda folgt. Auch der Verband der amerikanischen Historiker betont, dass es im Unterricht legitim sei, über die Hintergründe falscher Anschuldigungen aufzuklären.

Allerdings sei es nicht sinnvoll, Schülern zuzutrauen, die unbegründeten Vorwürfe selbst als gültige historische Fakten zu untersuchen. Der Einfluss parteipolitischer Lager in der Bildungspolitik ist auch in anderen US-Bundesstaaten spürbar. Debatten über die Behandlung von Themen wie kritischer Rassentheorie, Geschlechteridentität oder umstrittenen historischen Ereignissen sind allgegenwärtig und führen zu zahlreichen Gesetzesinitiativen, die Inhalte in Schulbüchern und Lehrplänen einschränken oder umgestalten sollen. Oklahoma gilt hierbei als ein besonders deutliches Beispiel für den zunehmenden Versuch, Unterrichtsinhalte im Sinne bestimmter politischer Narrative umzuschreiben. Die Reaktion der Lehrerschaft und Bildungsexperten in Oklahoma ist geteilt.

Der Landesverband der Sozialkunde-Lehrkräfte hat sich bislang weitgehend zurückhaltend geäußert und zugleich erklärt, dass viele Mitglieder an Weisungen ihrer Schulbezirke gebunden sind, keine öffentlichen Stellungnahmen zu der Lehrplanrevision abzugeben. Diese Zurückhaltung verdeutlicht die angespannten Verhältnisse in einem Klima wachsender politischer Polarisierung. Kritiker des Lehrplanentwurfs warnen davor, dass Schüler so mit unbelegten Verschwörungstheorien vertraut gemacht werden könnten, was langfristig das Vertrauen in demokratische Institutionen und in die Wissenschaftlichkeit historischer Erkenntnisse untergräbt. Eine sachliche, faktenbasierte Sozialkundeausbildung ist jedoch unerlässlich, um junge Menschen auf eine reflektierte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben vorzubereiten. Die Debatte in Oklahoma wirft somit grundsätzliche Fragen darüber auf, wie demokratische Gesellschaften mit widersprüchlichen Informationen, politischen Meinungsverschiedenheiten und kontroversen Geschichtsbildern umgehen sollten – besonders im schulischen Kontext.

Es zeigt sich, dass Bildungsinhalte immer stärker zum politischen Spielfeld werden, wobei pädagogische Prinzipien oft hinter politischen Interessen zurückstehen müssen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie Lehrkräfte weiterhin eigenverantwortlich, faktenorientiert und kritisch ausbilden können, wenn politische Machtstrukturen Einfluss auf die curricularen Vorgaben nehmen. Es bleibt abzuwarten, wie die finalen Entscheidungen im legislativen Prozess in Oklahoma ausfallen und welche Konsequenzen dies für die Unterrichtspraxis haben wird. Die Situation bietet jedoch auch eine Gelegenheit zur Diskussion über die Balance zwischen kontroverser Meinungsbildung und der Vermittlung gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse – eine Debatte, die in Zeiten von Desinformation und gesellschaftlicher Spaltung von zentraler Bedeutung ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Lehrplanentwurf in Oklahoma weitreichende gesellschaftliche und bildungspolitische Fragen berührt.

Er offenbart den tiefgreifenden Einfluss politischer Narrative auf Bildungsinhalte und illustriert die Herausforderungen, vor denen Lehrer, Schüler und Bildungspolitiker in einer polarisierten Gesellschaft stehen. Die Förderung von kritischem Denken bleibt dabei ein wichtiges Ziel, doch der Weg dorthin darf nicht durch die Verbreitung unbelegter oder widerlegter Behauptungen verengt werden. Nur eine auf verifizierten Fakten basierende Sozialkunde kann dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgern heranwachsen, die demokratische Prozesse verstehen und konstruktiv an ihnen teilnehmen können.