Die Welt der Elementarteilchen ist seit jeher eine Quelle unzähliger Rätsel und Überraschungen. Unter den kleinsten und zugleich geheimnisvollsten Bewohnern unseres Kosmos rangieren die Neutrinos, die eine einzigartige Rolle in der Physik spielen. Lange Zeit als „Geisterteilchen“ bezeichnet, sind sie so gut wie unsichtbar für herkömmliche Detektoren und durchqueren mühelos Materie, ohne nennenswerte Wechselwirkungen einzugehen. Doch ihre Bedeutung ist enorm – nicht nur für das Verständnis der fundamentalen Naturgesetze, sondern auch für die Geschichte und Entwicklung des Universums selbst. Ein besonders aufregendes Thema ist dabei die Frage ihrer Masse – wie schwer sind Neutrinos wirklich? Die neuesten Messergebnisse reduzieren die Unsicherheit und bringen das Rätsel um die Neutrinomasse einem endgültigen Verständnis einen großen Schritt näher.

Die Entstehung des Neutrinos ist eng verwoben mit einem fundamentalen physikalischen Prinzip: der Energieerhaltung. Anfang des 20. Jahrhunderts fielen Wissenschaftlern bei der Untersuchung radioaktiver Zerfälle Ungereimtheiten auf. Bei bestimmten Beta-Zerfällen schien Energie einfach zu verschwinden, was der damals geltenden Vorstellung nach unmöglich sein konnte. Um diese scheinbare Verletzung der Energieerhaltung zu erklären, postulierte Wolfgang Pauli 1930 die Existenz eines neuen, neutralen Teilchens – des Neutrinos.

Erst über zwei Jahrzehnte später wurde dieses noch immer mysteriöse Teilchen experimentell nachgewiesen, und seitdem beschäftigt es Physiker weltweit. Neutrinos besitzen einzigartige Eigenschaften. Sie sind elektrisch neutral, sehr leicht und interagieren nur über die schwache Wechselwirkung sowie die Gravitation – deshalb fallen sie so schwer zu detektieren. Für lange Zeit galt die Annahme, Neutrinos seien masselos und bewegen sich stets mit Lichtgeschwindigkeit. Diese Vorstellung änderte sich jedoch drastisch mit der Beobachtung von Neutrinooszillationen, bei denen sich Neutrinos von einer Geschmacksrichtung (zum Beispiel Elektron-Neutrino) in eine andere (wie Muon- oder Tau-Neutrino) umwandeln.

Diese Oszillationen sind nur möglich, wenn Neutrinos Masse besitzen. Diese Entdeckung bedeutete eine Revolution in der Teilchenphysik und führte dazu, dass das Standardmodell der Teilchenphysik erweitert werden musste. Trotz der Bestätigung einer nicht verschwindend kleinen Masse blieb die genaue Größe der Neutrinomasse lange Zeit eines der größten Rätsel. Indirekte Messmethoden, darunter kosmologische Beobachtungen des kosmischen Mikrowellenhintergrunds und die großräumige Struktur des Universums, lieferten wichtige Hinweise, die jedoch mindestens genauso viele Fragen aufwarfen, wie sie beantworteten. Die Herausforderung bestand darin, Neutrinos direkt zu vermessen und nicht nur ihre Auswirkungen auf kosmische Prozesse einzuschätzen.

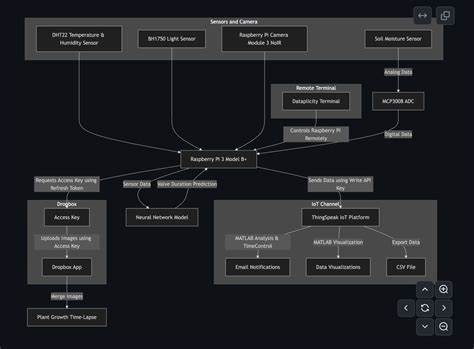

Hier setzt das KATRIN-Experiment (Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment) an. KATRIN ist eine der modernsten Anlagen weltweit, die speziell dafür gebaut wurde, die Masse der Elektronneutrinos direkt zu bestimmen. Das Experiment basiert auf der präzisen Analyse von Beta-Zerfällen des radioaktiven Tritiums. Wenn Tritium zerfällt, entsteht ein Helium-3-Kern, ein Elektron sowie ein Elektron-Antineutrino. Dabei wird die Energie, die beim Zerfall frei wird, zwischen den Zerfallsprodukten aufgeteilt.

Das Ziel von KATRIN ist es, genau zu messen, welcher Anteil der Energie dem Elektron zugewiesen wird und ob am Ende eine Energielücke verbleibt, die auf die Masse des Neutrinos hinweist. Die besondere Herausforderung liegt darin, den Elektronenenergie-Spektrum sehr präzise zu beobachten, insbesondere am Ende des Spektrums, wo die Energiewerte am höchsten sind und der Einfluss der Neutrinomasse am deutlichsten wird. Sollten Neutrinos tatsächlich masselos sein, dann würde das Elektron in gewissen Fällen die maximale Energie erreichen, die den gesamten Energieüberschuss repräsentiert. Sollte die Neutrinomasse aber größer als null sein, dann ergibt sich ein kleiner, aber messbarer Energieverlust, der sich durch eine Verschiebung des Spektrums zeigt. In den letzten Jahren hat KATRIN die bislang strengsten Grenzen für die Masse der Elektronneutrinos gesetzt und demonstriert, dass diese nicht größer als etwa 0,45 Elektronenvolt sein kann, was weniger als ein Millionstel der Masse eines Elektrons entspricht.

Dies ist ein bemerkenswerter Fortschritt, der die Verwirrung über die Neutrinomasse deutlich verringert. Die Messungen bestätigen, dass Neutrinos extrem leicht, jedoch nicht massefrei sind, und schränken die maximal möglichen Werte für alle drei Neutrinoarten – Elektron-, Muon- und Tau-Neutrinos – stark ein. Diese Resultate haben erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis des Universums. In der Kosmologie könnten Neutrinos, so leicht sie sind, eine Rolle als sogenannte Warm Dark Matter spielen. Dunkle Materie macht etwa 27 % der Energiedichte des Universums aus und ist verantwortlich für die gravitative Strukturentstehung im Kosmos.

Neutrinos könnten als Masse-Träger dieser Dunklen Materie eine gewisse Komponente darstellen, allerdings zeigen die KATRIN-Ergebnisse, dass ihr Beitrag deutlich unter 10 % liegt, was bedeutet, dass sie die Suche nach der Hauptquelle der Dunklen Materie nicht lösen können. Darüber hinaus helfen diese Studien, die Diskrepanzen zwischen kosmologischen Messungen über die Masse der Neutrinos und den Ergebnissen aus Experimenten zur Neutrinooszillation zu verstehen. Während Oszillationsdaten uns die Differenzen der Massen von Neutrinomassen-„Zuständen“ liefern, legen direkte und kosmologische Messungen Obergrenzen für deren absolute Größe fest. Die neuen Grenzen von KATRIN schließen einen wichtigen Teil dieses Parameterraumes aus und weisen in Richtung sehr leichter Neutrinomassen. Neutrinos sind zudem ein Fenster in die frühen Phasen des Universums.

Wenige Sekunden nach dem Urknall bildete sich ein kosmischer Neutrinohintergrund, analog zur bekannten kosmischen Mikrowellenstrahlung. Neutrinos mit Masse verhalten sich dabei anders als masselose Teilchen. Sie bewegen sich nicht mehr mit Lichtgeschwindigkeit und könnten sich theoretisch leichter ansammeln und beeinflussen so die großräumige Struktur des Universums. Die neuesten Messergebnisse tragen dazu bei, diese Einflüsse genauer zu modellieren und präzisieren unsere Vorstellungen zur kosmischen Entwicklung. Die Geschichte des Neutrinos ist ein Paradebeispiel für die enge Verzahnung von theoretischen Vorhersagen und experimenteller Überprüfung in der modernen Wissenschaft.

Von der hypothetischen Postulierung durch Pauli über die spektakuläre Entdeckung in den 1950er-Jahren bis hin zu den präzisen, komplexen Experimenten wie KATRIN zeigt sich, wie aus anfänglichen Mysterien eine immer klarer werdende Erkenntnis über die Natur der Welt entsteht. Zukünftige Entwicklungen versprechen weitere Fortschritte. KATRIN plant eine weitere Verfeinerung seiner Messungen, um die Neutrinomasse noch enger einzuschränken oder möglicherweise einen direkten Nachweis eines von null verschiedenen Werts zu erbringen. Gleichzeitig werden andere Experimente und Beobachtungen – sei es in der Kosmologie, Teilchenphysik oder Astrophysik – ergänzende Daten liefern, die helfen werden, das Gesamtbild zu vervollständigen. Das Rätsel der Neutrinomasse ist somit heute kleiner als je zuvor, doch noch nicht vollständig gelöst.

Es bleibt spannend zu verfolgen, wie die Très petites-particules, wie Neutrinos im französischsprachigen Raum genannt werden, unser Verständnis vom Universum, von Materie und den grundlegenden Kräften weiterhin verändern werden. Die jüngsten Ergebnisse von KATRIN sind ein bedeutender Schritt auf diesem wissenschaftlichen Weg und unterstreichen die Dynamik eines Forschungsfeldes, das sowohl die kleinsten Teilchen als auch die größten Strukturen im Kosmos miteinander verbindet.