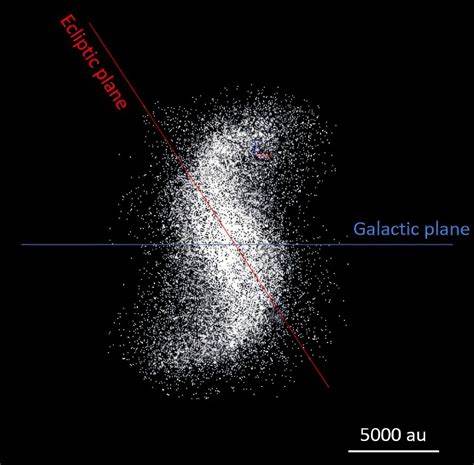

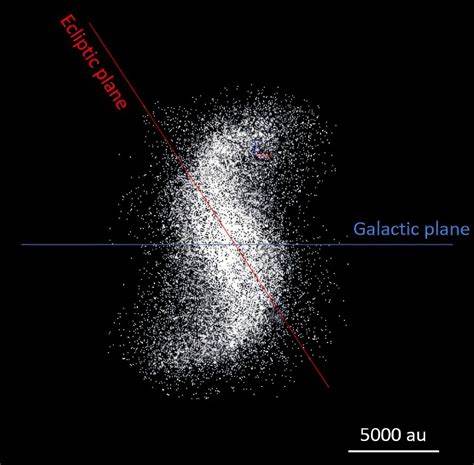

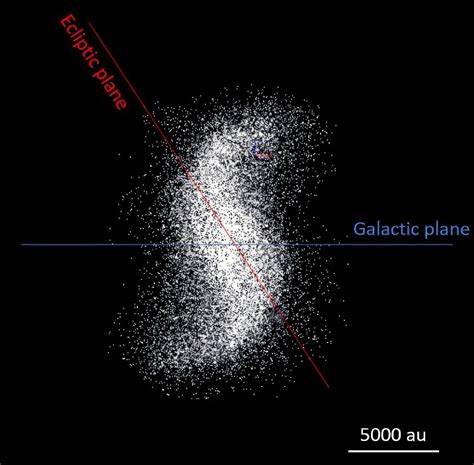

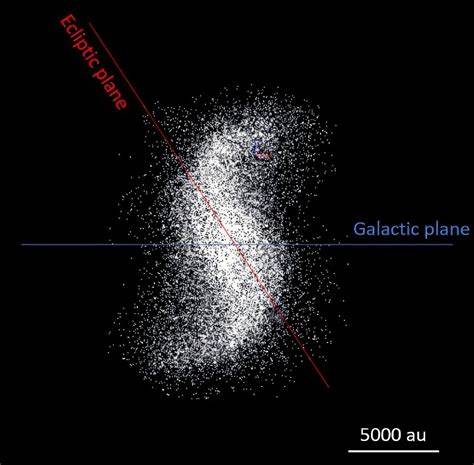

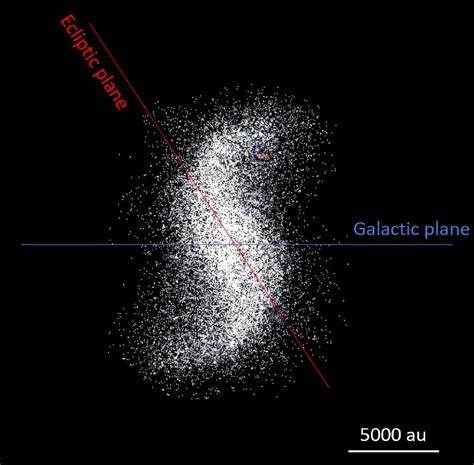

Die Oortsche Wolke gilt als eines der mysteriösesten und weitest entfernten Regionen in unserem Sonnensystem. Sie besteht aus einer riesigen Ansammlung eisiger Körper, die sich in einem kugelförmigen Gürtel um die Sonne erstrecken. Wissenschaftler vermuten, dass die Oortsche Wolke der Ursprung zahlreicher Kometen ist, die unser inneres Sonnensystem durchqueren. Doch jüngste Forschungen haben eine noch aufregendere Entdeckung hervorgebracht: eine spiralartige Struktur in der inneren Oortschen Wolke. Diese Erkenntnis könnte unser Verständnis der Dynamik in diesem fernen Bereich revolutionieren und neue Einblicke in die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems geben.

Die Oortsche Wolke wurde erstmals in den 1950er Jahren theorisiert, um das plötzliche Auftauchen langperiodischer Kometen zu erklären. Sie liegt weit hinter der Neptunbahn und umfasst einen Radius von etwa 50.000 bis 100.000 astronomischen Einheiten, also Jahrzehntausenden von Mal der Entfernung Erde-Sonne. In dieser Galaxiegrenze bewahrt die Oortsche Wolke Fragmente aus der kindlichen Phase des Sonnensystems, die seit Milliarden von Jahren unverändert geblieben sind.

Diese eisigen Brocken bestehen hauptsächlich aus Wasser, Ammoniak, Methan und anderen gefrorenen Verbindungen. Bis vor Kurzem schien die Oortsche Wolke ein homogenes, sphärisches Gebilde zu sein, dessen Objekte sich zufällig und unstrukturiert bewegen. Die neue Entdeckung einer spiralähnlichen Struktur im inneren Bereich dieser Wolke stellt diesen Eindruck jedoch in Frage. Die Wissenschaftler nutzen modernste Simulationen und Beobachtungen, besonders durch Infrarot- und Radioteleskope, um diese unter der Schicht der dunklen Materie verborgene Anordnung zu enthüllen. Dabei zeigt sich, dass die Gravitationskräfte von nahegelegenen Sternen, die Bahnbewegungen der Planeten und sogar die galaktischen Gezeiten zusammenwirken und solch eine komplexe, spiralförmige Formation hervorrufen.

Die Bedeutung dieser spiraligen Struktur ist vielfältig. Zum einen verdeutlicht sie, dass die inneren Regionen der Oortschen Wolke dynamischer sind als bislang angenommen. Diese Bewegung könnte erklären, wie eisige Körper gelegentlich vom Randbereich in Richtung Sonne katapultiert werden und sich zu Kometen entwickeln, die in unserem sichtbaren Himmel aufflammen. Zum anderen bietet die Struktur ebenfalls wichtige Hinweise auf äußere Einflüsse, die unser Sonnensystem im Laufe seiner Geschichte erfährt. Wechselwirkungen mit nahen Sternen, Passagen durch dichte interstellare Wolken oder sogar die Gravitation dunkler Materie scheinen maßgeblich die Geometrie und Bewegung innerhalb der Oortschen Wolke zu beeinflussen.

Forscher analysieren gegenwärtig, wie diese Spiralform entstanden sein könnte. Eine Theorie besagt, dass in der Frühzeit unseres Sonnensystems Gravitationseinflüsse durch nahe gelegene junge Sterne eine Verdrehung der Materieverteilung in der Oortschen Wolke bewirkten. Im Laufe von Millionen Jahren haben dann diese Bewegungen eine spiralförmige Struktur herausgebildet, die sich bis heute erhalten hat. Eine andere Erklärung sieht die Rolle der sogenannten galaktischen Gezeiten als entscheidend an: Dabei entstehen durch die Gravitation unserer Milchstraße an verschiedenen Stellen unterschiedliche Beschleunigungen, die Materie in der Oortschen Wolke allmählich umformen. Diese Entdeckung hat auch Auswirkungen auf unsere Suche nach potentiell bedrohlichen Himmelskörpern.

Das Wissen über Spiralstrukturen könnte helfen, die Herkunft bestimmter langperiodischer Kometen besser zu verstehen und somit deren Bahnen präziser vorherzusagen. Dies verbessert nicht nur die Sicherheit der Erde, sondern vertieft auch unser Bild über die Verteilung und Bewegungsdynamik von Objekten im äußeren Sonnensystem. Darüber hinaus regt die Entdeckung eines Spiralaufbaus in der Oortschen Wolke die astronomische Gemeinschaft zu weiteren Forschungsprojekten an. Neue Teleskope mit höherer Auflösung und Empfindlichkeit sollen die Struktur genauer kartieren. Besonders die geplanten Weltraummissionen, die dafür ausgelegt sind, das äußere Sonnensystem zu erkunden, könnten wertvolle Daten liefern.

Dabei erwartet man, nicht nur mehr über die Spiralstruktur selbst zu erfahren, sondern auch über die Zusammensetzung und physikalischen Eigenschaften der einzelnen Körper innerhalb der Wolke. Das Verständnis der Oortschen Wolke und ihrer Struktur besitzt auch eine größere kosmologische Bedeutung. Sie gilt als Archiv der Geschichte unserer kosmischen Nachbarschaft, einschließlich der Bewegungen von Sternen und anderer massereicher Objekte in unserer Galaxie. Ihre Beschaffenheit gibt Hinweise darauf, wie sich das Sonnensystem im Laufe von Milliarden Jahren entwickelt hat und wie es mit seiner galaktischen Umgebung interagiert. Die Entdeckung dieser spiralförmigen Struktur öffnet ein neues Fenster auf den Kosmos nahe unseres Sonnensystems.

Sie bringt uns der Antwort auf die große Frage, wie dynamisch und komplex die äußeren Grenzen unseres Heimatplanetensystems wirklich sind, ein gutes Stück näher. So zeigt sich die Oortsche Wolke nicht mehr als ein statischer Riesenball aus Eis, sondern als ein lebendiger, von Kräften geformter Bereich, dessen Geheimnisse wir erst anfangen zu entschlüsseln. Künftige Forschung wird zweifellos noch viele Überraschungen bereithalten. Die fortwährende Kombination aus theoretischen Modellen, Simulationen und multispektralen Beobachtungen verspricht, das Bild von der Oortschen Wolke, ihren Strukturen und ihrer Rolle im kosmischen Kontext weiter zu verfeinern. Dabei ist der Blick auf spiralartige Formen nur ein erster Schritt, um das komplexe Netz an Gravitationskräften und deren Auswirkungen im äußeren Sonnensystem zu verstehen.

Vermutlich ist die Oortsche Wolke viel facettenreicher als wir bisher annahmen und birgt noch zahlreiche rätselhafte Aspekte unserer galaktischen Umgebung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung der spiraligen Struktur in der inneren Oortschen Wolke ein Meilenstein für die Astronomie ist. Sie zeigt, wie viel wir noch über unser eigenes Sonnensystem lernen können, gerade an den scheinbar fernsten und verborgensten Stellen. Die kommenden Jahre werden mit Sicherheit weitere spannende Erkenntnisse und vielleicht sogar vollkommen neue Fragestellungen rund um diese geheimnisvolle Region bringen.