Die Physik als Fundamentwissenschaft hat im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Meilensteine erreicht, die unser Verständnis des Universums revolutioniert haben. Von Newtons Gravitationstheorie über Einsteins Relativitätstheorien bis hin zur Quantentheorie – die Entwicklung der Physik basierte stets auf dem Prinzip, bestehende Theorien zu hinterfragen und durch bessere, umfassendere Erklärungen zu ersetzen. Dennoch scheint in den letzten Jahrzehnten ein Stillstand eingetreten zu sein, der viele Forscher irritiert und den Fortschritt in der theoretischen Physik ausbremst. Eine zunehmend diskutierte Ursache hierfür ist die schlechte oder fehlgeleitete Philosophie, die aktuell die Denkweise vieler Physiker prägt. In der jüngeren Vergangenheit haben zahlreiche theoretische Physiker ihre gesamte Anstrengung darauf verwendet, „jenseits“ der gegenwärtigen Theorien zu forschen.

Dabei handelt es sich nicht nur um den Versuch, das Standardmodell der Teilchenphysik zu ersetzen, sondern auch um das Überwinden der Allgemeine Relativitätstheorie und der Quantentheorie. Solche Bemühungen haben zahlreiche Hypothesen und Ansätze hervorgebracht, die jedoch oft nur schwer experimentell prüfbar sind. Trotz hochkomplexer mathematischer Entwicklungen konnten viele dieser neuen Theorien durch Experimente nicht bestätigt werden. Dies führt zu einer wachsenden Skepsis gegenüber der zugrundeliegenden philosophischen Haltung in der Physik. Ein weitverbreiteter Denkansatz ist das Bedürfnis, bestehende Paradigmen grundsätzlich zu überwinden, statt sie behutsam weiterzuentwickeln.

Diese Denkweise beruht häufig auf der Annahme, dass echter Fortschritt nur durch radikale Revolutionen möglich sei – und dass konservative oder evolutionäre Fortschritte daher als weniger wertvoll anzusehen sind. Doch gerade diese Haltung kann den wissenschaftlichen Fortschritt behindern, wenn sie zu Dogmatismus führt. Die Physik darf sich nicht dazu verleiten lassen, die Erkenntnisse der vergangenen Jahrhunderte leichtfertig als veraltet oder gar falsch abzutun, ohne solide Gründe dafür zu haben. Hinzu kommt, dass viele moderne theoretische Modelle oftmals philosophische Annahmen unterliegen, die für die Physik selbst nicht überprüfbar sind. Wenn eine Hypothese sich nicht auf experimentelle Art widerlegen lässt, bleibt sie im Bereich der spekulativen Philosophie und entfremdet sich kontinuierlich von der praktischen Wissenschaft.

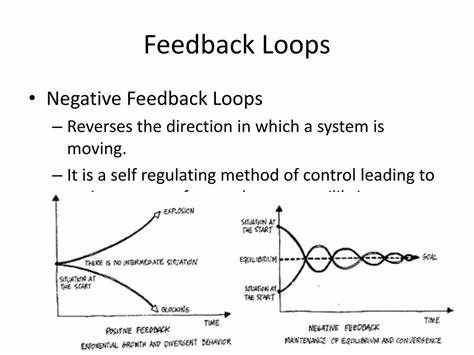

Durch diese Verschiebung entsteht eine Kluft zwischen Theorie und Praxis, die der Glaubwürdigkeit und dem Fortschritt der gesamten Disziplin schadet. Ein weiteres Problem besteht darin, dass schlechte Philosophie zu einer selektiven Wahrnehmung führt. Manche Physiker setzen voraus, dass neue Theorien umfassend radikal sein müssen, um relevant zu sein, wodurch konservative und schrittweise Verbesserungen oft unterbewertet oder ignoriert werden. Objektive kritische Überprüfung und die Bereitschaft zur Akzeptanz inkrementeller wissenschaftlicher Erfolge werden dadurch erschwert. Dies resultiert in einem Wissenschaftsklima, das Innovationsdruck erzeugt, aber oft ohne nachhaltige Ergebnisse bleibt.

Ein gutes Beispiel für diese Problematik ist die Suche nach einer Theorie der Quantengravitation. Seit Jahrzehnten versuchen Physiker, die Allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantentheorie zu vereinen. Die Konzepte von Stringtheorie oder Schleifenquantengravitation sind dabei prominent, aber kaum experimentell überprüfbar. Philosophisch gesehen erfordern diese Theorien oft Annahmen, die schwer zu fassen sind und deren Konsequenzen auf das Universum noch unklar bleiben. Manche Ansätze scheinen mehr von ästhetischem oder metaphysischem Wunschdenken getrieben als von empirisch belastbaren Fakten.

Dies führt zu Frustration und einem Gefühl, dass fundamentale philosophische Probleme in der Physik ungelöst bleiben.Carlo Rovelli, ein bedeutender theoretischer Physiker, hat mehrfach darauf hingewiesen, dass die Physik in den letzten Jahrzehnten zu stark auf vermeintliche revolutionäre Durchbrüche fokussiert hat, die sich experimentell nicht bestätigen ließen. Seine Kritik unterstreicht die Notwendigkeit, den Wert traditioneller Physik anzuerkennen und mit einer gesunden Skepsis an spekulative Ideen heranzugehen. Statt blind einem Modetrend in der theoretischen Physik zu folgen, wäre es sinnvoller, sich an den bewährten Prinzipien der Naturwissenschaften zu orientieren: Experimentelle Überprüfbarkeit, methodische Strenge und eine philosophische Haltung, die Offenheit und kritisches Denken gleichermaßen fördert. Die Bedeutung einer reflektierten Philosophie für die Physik kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Philosophie bietet Werkzeuge, um grundlegende Konzepte zu hinterfragen und Klarheit über Annahmen zu schaffen, die in den Modellen vorkommen. Eine schlechte oder oberflächliche philosophische Reflexion hingegen erzeugt Verwirrung und kann dazu führen, dass Physiker sich in Gedankenkonstrukten verlieren, die weder durch Experimente gestützt noch sinnvoll weiterentwickelt werden können. Gute Philosophie fördert die Balance zwischen innovativen Ideen und fundierten Prinzipien und hilft, echte Problemstellungen klar zu identifizieren.Um den Fortschritt in der Physik wieder anzuschieben, ist es daher wichtig, die philosophische Grundlage der Forschung kritisch zu überprüfen. Wissenschaftler sollten sich nicht durch das Bedürfnis nach radikaler Neubewertung bestehender Theorien blenden lassen, sondern den Wert evolutionärer Entwicklungen anerkennen.

Die Akzeptanz, dass etablierte Theorien wie die Quantenmechanik oder die Allgemeine Relativitätstheorie trotz ihrer scheinbaren Grenzen weiterhin solide Grundlagen für zukünftige Erkenntnisse darstellen, ist entscheidend. Zudem müssen theoretische Physiker stärker auf experimentelle Überprüfbarkeit setzen. Auch wenn der Weg zu neuen Technologien und Messmethoden komplex und langwierig ist, darf dieses Ziel niemals aus den Augen verloren werden. Nur so kann verhindert werden, dass sich Physik in einem philosophischen Labyrinth verheddert, das vom realen Universum abgekoppelt ist. Eine weitere wichtige Rolle spielt die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Philosophen und Physikern.

Während Physiker die mathematischen Modelle und experimentellen Methoden beherrschen, können Philosophen helfen, die konzeptuellen Grundlagen zu klären und Denkfehler zu vermeiden. Durch einen respektvollen und offen geführten Dialog könnten beiden Disziplinen gemeinsam Wege finden, wie die Forschung konsequenter und zielführender gestaltet werden kann. Abschließend lässt sich sagen, dass der Fortschritt in der Physik wesentlich davon abhängt, wie Philosophie eingesetzt wird. Schlechte Philosophie – verstanden als eine Philosophie, die auf falschen oder dogmatischen Annahmen beruht und den experimentellen Blick verstellt – bremst die Entwicklung essentiell aus. Gute Philosophie hingegen öffnet die Türen für ein tieferes Verständnis und neue Durchbrüche.

Physik muss daher einen Schritt zurücktreten und reflektieren, welche philosophischen Grundlagen sie verfolgt, bevor sie zu radikalen Neuausrichtungen schreitet. Nur so kann die Branche wieder in eine produktive Phase eintreten, die wissenschaftliche Errungenschaften und technologische Innovationen gleichermaßen hervorbringt.