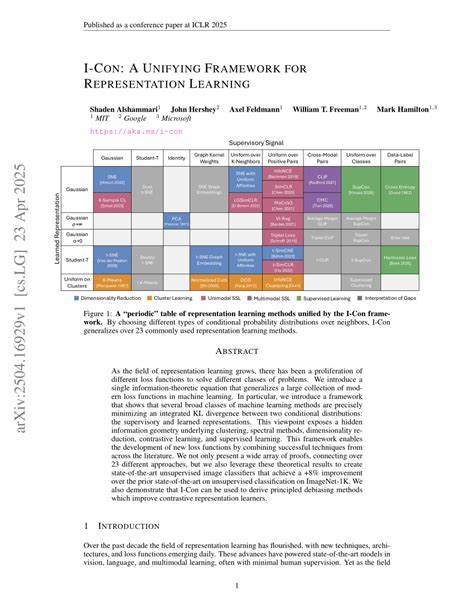

Das Repräsentationslernen hat sich zu einem der zentralen Bereiche im maschinellen Lernen und in der künstlichen Intelligenz entwickelt. Mit der stetigen Zunahme unterschiedlicher Loss-Funktionen und Algorithmen stellt sich oft die Herausforderung, wie diese vielfältigen Ansätze zusammengeführt und besser verstanden werden können. Genau an dieser Stelle setzt I-Con an – ein neues, einheitliches Framework, das auf einer informationstheoretischen Grundlage basiert und vielfältige moderne Loss-Funktionen in einem gemeinsamen mathematischen Modell vereinigt. I-Con wurde von Shaden Alshammari und einem Forscherteam entwickelt, die in ihrer bahnbrechenden Arbeit eine integrierte Kullback-Leibler-Divergenz (KL-Divergenz) zwischen zwei bedingten Wahrscheinlichkeitsverteilungen in den Mittelpunkt stellen: den überwachten und den erlernten Repräsentationen. Dieses Konzept eröffnet einen tiefgreifenden Einblick in die geometrische Struktur der Information, die verschiedenen, scheinbar unterschiedlichen Ansätzen zugrunde liegt.

Ob Clustering, spektrale Methoden, Dimensionsreduktion, kontrastives Lernen oder überwachte Lernverfahren – all diese Methoden lassen sich elegant in das I-Con-Framework einordnen. Die Bedeutung von I-Con liegt nicht nur in seiner theoretischen Eleganz, sondern auch in der praktischen Anwendbarkeit. Durch die Vereinheitlichung verschiedener Verfahren können Entwickler und Forscher nun bewährte Techniken aus unterschiedlichen Bereichen kombinieren, um innovative Loss-Funktionen zu entwickeln. Diese Erkenntnis ist besonders relevant im Bereich der unüberwachten Bildklassifizierung, einem anspruchsvollen Teilgebiet des maschinellen Lernens. Mit dem Einsatz von I-Con konnte eine Steigerung der Klassifikationsgenauigkeit um mehr als 8 Prozent auf dem bekannten Dataset ImageNet-1K erzielt werden – ein erheblicher Fortschritt verglichen mit früheren Ansätzen.

Neben der Leistungsverbesserung birgt I-Con auch Potenzial zur Verbesserung der Fairness und Robustheit von Modellen. So lassen sich mithilfe des Frameworks gezielt Methoden zur Entzerrung von Biases implementieren, die insbesondere das kontrastive Lernen robuster gegen verzerrte Trainingsdaten machen. Gerade in Zeiten, in denen ethische Fragestellungen und Fairness in der KI an Bedeutung gewinnen, markiert I-Con damit einen Schritt in Richtung verantwortungsvoller und nachvollziehbarer KI-Systeme. Der Kern von I-Con ist von der Kullback-Leibler-Divergenz geprägt, einem etablierten Maß zur Quantifizierung der Divergenz zwischen zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Durch die Betrachtung der Divergenz zwischen den Konditionalverteilungen der Supervisory-Daten und der generierten Repräsentationen wird ein integrierter Verlust definiert, der eine Vielzahl bekannter Loss-Funktionen elegant zusammenfasst.

Dieses integrative Modell macht deutlich, dass viele moderne Algorithmen im Grunde auf der Minimierung ähnlicher Informationsmetriken beruhen, auch wenn ihre ursprünglichen Formulierungen sehr verschieden erscheinen mögen. Die Parallelen der Konzepte innerhalb von I-Con erweitern das Verständnis für mehrere Technikfelder. So zeigt das Framework, wie z.B. spektrale Methoden, die oft bei der Dimensionsreduktion oder Clustering zur Anwendung kommen, mit kontrastiven Lernverfahren verwandt sind.

Dies eröffnet neue Perspektiven, um Techniken zu kombinieren, die bislang getrennt erforscht wurden. Das fördert neben theoretischem Fortschritt auch innovative Lösungen für praktische Probleme, die in der KI auftreten. Ein wesentlicher Vorteil von I-Con ist die Möglichkeit zur Entwicklung neuer Loss-Funktionen. Da das Framework eine klare mathematische Struktur bietet, können Forscher gezielt weitere Informationsgrößen und Regularisierungen einfügen, um auf bestimmte Problemstellungen zugeschnittene Lernmechanismen zu kreieren. Das bedeutet, dass I-Con nicht nur als theoretisches Modell dient, sondern als praktischer Baukasten für die Weiterentwicklung von Algorithmen.

Die Autoren des Frameworks haben ihre Theorie umfangreich mit Beweisen untermauert und mehr als 23 verschiedene Ansätze aus der Literatur in den Kontext von I-Con gestellt. So entsteht ein umfassendes Bild, das das maschinelle Lernen näher an eine einheitliche Theorie heranführt und gleichzeitig die Vielfalt und Flexibilität der Methoden bewahrt. Die breite Abdeckung verschiedener Gebiete innerhalb des Repräsentationslernens macht I-Con zu einem wertvollen Werkzeug für Forscher aus unterschiedlichsten Disziplinen – von der Computer Vision über Informationstheorie bis hin zum kognitiven Computing. Ein weiterer wichtiger Aspekt von I-Con ist seine Bedeutung im Bereich des unüberwachten Lernens. Während überwachte Verfahren klare Labels nutzen können, um Modelle zu trainieren, stellen unüberwachte Probleme oft eine größere Herausforderung dar, da sie auf weniger strukturierte Daten angewiesen sind.

Durch die effektive Verbindung von Informationen aus Supervisory-Signalen und gelernten Repräsentationen bietet I-Con hier einen neuen Zugang, der wichtige Fortschritte ermöglicht, wie etwa bei der Klassifikation ohne explizite Annotationsdaten. Zudem können praktische Anwendungen wie die Entdeckung von latenten Strukturen in großen Datensätzen, die Verbesserung von Recommendation-Systems oder die Analyse komplexer Netzwerke von dem einheitlichen Informationskonzept profitieren. Die Möglichkeit, Informationen und Einsichten aus verschiedenen Lernverfahren zu integrieren, verspricht in der Praxis oft entscheidende Vorteile hinsichtlich Genauigkeit und Effizienz. Die Veröffentlichung von I-Con im Rahmen der International Conference on Learning Representations (ICLR) 2025 hebt die aktuelle Relevanz des Frameworks hervor. Das Interesse der Fachwelt an einem gemeinsamen Theoriegebäude zur Vereinheitlichung der unterschiedlichen Repräsentationslernalgorithmen spiegelt sich in zahlreichen Folgestudien und Weiterentwicklungen wider, die kurz nach der Veröffentlichung entstanden sind.

Nach wie vor gilt die Suche nach universellen Prinzipien im maschinellen Lernen als eines der spannendsten und bedeutsamsten Ziele. Aus Sicht von Unternehmen und Entwicklern bietet I-Con die Möglichkeit, bestehende Modelle zu verbessern und an neue Anforderungen anzupassen. Die Fähigkeit, verschiedene Methoden zu kombinieren und gleichzeitig eine mathematisch solide Grundlage zu besitzen, erleichtert die Implementierung komplexer Anwendungen, die sich in der Praxis durch Skalierbarkeit und Robustheit auszeichnen. Abschließend lässt sich sagen, dass I-Con weit mehr als nur ein weiterer theoretischer Beitrag im Bereich des maschinellen Lernens ist. Es ist ein Meilenstein, der die Vielfalt der Repräsentationslernmethoden auf ein gemeinsames Fundament stellt und dadurch Innovationen sowohl im Bereich der Grundlagenforschung als auch in der Anwendung fördert.

Die Verbindung von Informationstheorie mit modernen Machine-Learning-Techniken schafft eine leistungsfähige Brücke, die das Verständnis und die Weiterentwicklung intelligenter Systeme nachhaltig verändern kann. Die Zukunft des maschinellen Lernens wird von solchen integrativen Ansätzen maßgeblich geprägt sein. I-Con zeigt eindrucksvoll, wie theoretische Grundlagen mit praktischer Wirkungskraft kombiniert werden können, um immer leistungsfähigere und vielseitigere KI-Systeme zu schaffen. Für Forscher, Entwickler und Anwender eröffnet sich damit ein neues Kapitel im Bestreben, Maschinen intelligenter, robuster und ethisch verantwortungsvoll zu machen.