Körperliche Fitness wird allgemein als eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein langes und gesundes Leben betrachtet. Regelmäßige Bewegung und eine gute körperliche Verfassung werden mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und anderen chronischen Krankheiten in Verbindung gebracht. Doch eine neue Studie aus Schweden bringt diese weit verbreitete Annahme zum Teil ins Wanken. Forscher an der Universität Uppsala haben anhand einer umfassenden Analyse von Daten ehemaliger Wehrpflichtiger herausgefunden, dass der Effekt von körperlicher Fitness auf die Sterblichkeit möglicherweise überschätzt wurde. Die Untersuchung basierte auf Daten von mehr als einer Million schwedischer Männer, die zwischen 1972 und 1995 im Alter von durchschnittlich 18 Jahren zum Militär eingezogen wurden.

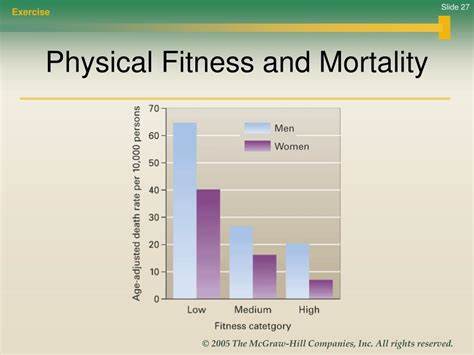

Die Teilnehmer wurden hinsichtlich ihrer körperlichen Fitness in fünf Gruppen eingeteilt und über mehrere Jahrzehnte hinweg beobachtet. Ziel war es, den Zusammenhang zwischen Fitness im späten Jugendalter und der sterblichen Gefahr durch verschiedene Ursachen zu untersuchen. Die Forscher werteten die Daten auch im Hinblick auf Faktoren wie Körpergewicht, Einkommen und Bildung der Eltern, sowie das Eintrittsalter in die Wehrpflicht aus, um die Ergebnisse möglichst aussagekräftig zu gestalten. Die konventionelle Auswertung zeigte erwartungsgemäß, dass jene mit hoher Fitness ein signifikant geringeres Risiko hatten, vorzeitig an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder anderen Ursachen zu sterben. Doch als der Fokus auf die Todesursachen durch zufällige Unfälle gelegt wurde – etwa Verkehrsunfälle oder Ertrinken –, zeigte sich eine nahezu ebenso starke Korrelation zwischen der Fitness und der Unfallsterblichkeit.

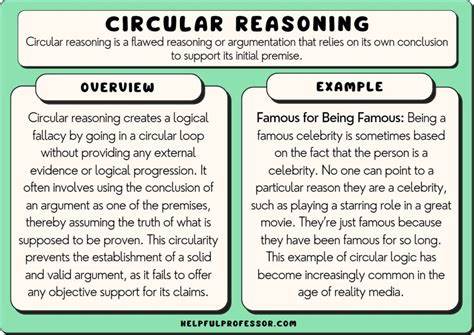

Diese Beobachtung stellt eine überraschende Herausforderung dar, da körperliche Fitness keinen direkten Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit hat, Opfer eines Zufallsunfalls zu werden. Die Wissenschaftler nutzen diese als sogenannte negative Kontrollgruppe, um die Validität der ursprünglichen Zusammenhänge zu prüfen. Die Erkenntnis, dass Hochfitness auch mit einem deutlich geringeren Risiko für unfallbedingten Tod einhergeht, deutet darauf hin, dass es andere, bislang unberücksichtigte Faktoren gibt, die sowohl Fitness als auch Sterberisiko beeinflussen. Diese Möglichkeit von sogenannten Confoundern – also Störfaktoren, die das Ergebnis verzerren – wurde weiterverfolgt. Um diese zu minimieren, verglichen die Forscher Geschwisterpaare, bei denen die Fitnesswerte unterschiedlich waren, um gemeinsame Umwelt- und genetische Einflüsse auszuschließen.

Auch hier hielt der Trend an: Der fittere Bruder hatte weniger Risiko, vorzeitig zu sterben, egal ob durch Krankheit oder Unfall. Solche Befunde werfen Fragen nach der Verlässlichkeit vieler bisheriger epidemiologischer Studien auf, die allein auf Beobachtungsdaten beruhen und mögliche systematische Verzerrungen nicht ausreichend kontrollieren konnten. Die Ergebnisse legen nahe, dass Gruppen mit unterschiedlichen Fitnessgraden nicht uneingeschränkt vergleichbar sind. Faktoren wie sozioökonomischer Hintergrund, Persönlichkeitsmerkmale, gesundheitliches Grundrisiko oder genetische Dispositionen spielen eine möglicherweise größere Rolle als zuvor angenommen. Es gibt auch genetische Hinweise, welche die Ergebnisse stützen.

Studien zeigen, dass bestimmte Erbanlagen sowohl die Neigung zu körperlicher Aktivität als auch die Anfälligkeit für Krankheiten oder Unfallrisiken beeinflussen können. Der Einfluss der Gene könnte somit teilweise die Korrelation zwischen Fitness und Sterblichkeit erklären. Das bedeutet nicht, dass körperliche Aktivität und ein guter Fitnesszustand unbeachtlich sind. Körperliche Bewegung hat viele positive Effekte auf Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Allerdings unterstreichen die aktuellen Erkenntnisse, wie wichtig es ist, bei der Bewertung der gesundheitlichen Vorteile von körperlicher Fitness vorsichtig zu sein.

Übertriebene Hoffnungen oder Erwartungen an die Wirkung von Bewegung auf die Lebenserwartung könnten zu falschen Schlussfolgerungen und suboptimalen gesundheitspolitischen Entscheidungen führen. Für große Gesundheitskampagnen und Interventionen ist es entscheidend, auf belastbaren und vielseitig geprüften Daten zu basieren. Nur so lassen sich Maßnahmen entwickeln, die realistische Effekte erzielen und Ressourcen effizient einsetzen. Gleichzeitig sind weitere Studien notwendig, die mehrere Methoden kombinieren und mögliche Störfaktoren berücksichtigen, um aussagekräftige Ergebnisse zu gewährleisten. Die Forschung von Uppsala zeigt, wie sinnvoll der Einsatz von sogenannten negativen Kontrollanalysen sein kann, um Verzerrungen in Beobachtungsstudien aufzudecken.

Solche Methoden schaffen mehr Sicherheit bezüglich der Aussagekraft der Ergebnisse. Abschließend bleibt festzuhalten, dass körperliche Fitness zweifellos ein wichtiger Baustein für Gesundheit ist. Doch die Komplexität der Zusammenhänge mit der Sterblichkeit fordert Wissenschaftler und Gesundheitsfachleute gleichermaßen heraus, ihre Annahmen und Methoden stetig zu hinterfragen. Nur so kann ein differenziertes und realitätsnahes Bild entstehen, das zu besseren Therapieansätzen und präventiven Maßnahmen führt. Die Studie trägt dazu bei, den Diskurs über Gesundheit und Lebensstil zu bereichern und macht deutlich, dass Gesundheit mehrdimensional betrachtet werden muss.

Es ist an der Zeit, körperliche Fitness nicht als Allheilmittel zu sehen, sondern als einen von vielen Faktoren, die unser Leben beeinflussen. Die Förderung eines ganzheitlichen Ansatzes, der soziale, genetische, verhaltensbezogene und umweltbedingte Aspekte integriert, sollte im Fokus zukünftiger Forschung und Gesundheitspolitik stehen.