Die rasante Entwicklung der Technologie hat unseren Alltag grundlegend verändert, doch mit dem Fortschritt steigt auch das Problem des Elektroschrotts, kurz E-Waste. Immer mehr Smartphones, Tablets, Laptops und Haushaltsgeräte landen nach kurzer Nutzungsdauer auf dem Müll. Die Recyclingrate bleibt trotz wachsendem Bewusstsein für Umweltaspekte erschreckend niedrig. Forscher der Virginia Tech in den USA haben es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Kreislauf zu durchbrechen und eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen elektronischen Bauteilen zu entwickeln. Ihre bahnbrechende Lösung kombiniert recycelbare Materialien mit selbstheilenden Eigenschaften und setzt damit neue Maßstäbe in der Herstellung von Elektronik.

Das globale Problem des E-Waste Weltweit steigt die Menge an Elektroschrott jährlich drastisch an. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2024 hat sich die Menge in den letzten zwölf Jahren nahezu verdoppelt und wird bis 2030 auf 82 Milliarden Kilogramm ansteigen. Das entspricht in etwa 2,07 Millionen Lastwagenladungen voller ausrangierter Elektronik. Nur rund 20 Prozent dieser gewaltigen Menge werden derzeit recycelt, und dieser Prozentsatz stagniert. Die meisten gebrauchten Geräte enthalten wertvolle Materialien, doch herkömmliche Recyclerationen sind oft kosten- und energieintensiv und führen häufig zu einem großen Verlust dieser Rohstoffe.

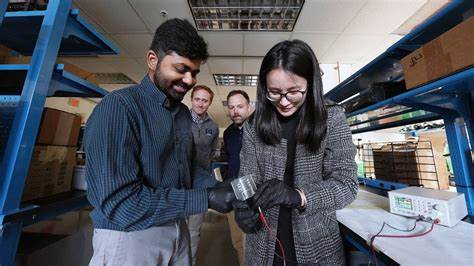

Vor diesem Hintergrund entwickeln die Wissenschaftler der Virginia Tech eine innovative Lösung, die sowohl Recycling vereinfacht als auch die Langlebigkeit von Elektronik erhöht. Innovative Materialien: Vitrimere und flüssige Metalle Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen Maschinenbau und Chemie ermöglichte den Durchbruch. Michael Bartlett, Associate Professor für Maschinenbau, und Josh Worch, Assistant Professor für Chemie, führten ihre Expertise zusammen, um ein neuartiges Material für Leiterplatten zu schaffen. Die eigentliche Grundlage bildet ein sogenannter Vitrimer – ein dynamischer Polymerwerkstoff, der seine Struktur bei Hitze verändern und somit problemlos recycelt und umgeformt werden kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen Thermoharten Kunststoffen, die sich nach der Aushärtung nicht mehr verformen lassen, besitzt der Vitrimer die Eigenschaft zur thermischen Umstrukturierung, was eine Wiederverwendung und Selbstheilung von elektronischen Bauteilen ermöglicht.

In diese Matrix sind winzige Tröpfchen aus flüssigem Metall eingebettet, das die elektrische Leitfähigkeit gewährleistet. Diese Kombination schafft einen Werkstoff, der sowohl flexibel als auch robust ist und die elektrischen Eigenschaften traditioneller Leiterplatten übertrifft. Vorteile gegenüber herkömmlichen Elektronikmaterialien Typische Leiterplatten sind bisher aus starren, nicht recycelbaren Thermoset-Kunststoffen gefertigt. Diese lassen sich kaum wiederaufbereiten und müssen energieintensiv aufwendig demontiert werden, wobei nicht selten wertvolle Metalle verloren gehen. Hier punktet das neue Verbundmaterial wesentlich.

Es ist nicht nur wiederverwertbar, sondern verfügt zudem über selbstheilende Fähigkeiten: Beschädigte Bereiche der Leiterplatte können durch Wärmeeinwirkung repariert werden, ohne dass die elektrische Performance darunter leidet. Diese Flexibilität und Langlebigkeit machen das Material besonders geeignet für Anwendungen, bei denen mechanische Belastungen und Verschleiß unvermeidbar sind – sei es bei mobilen Endgeräten, flexiblen Displays oder Wearables. Recycling im Zeichen der Nachhaltigkeit Ein weiterer großer Pluspunkt der Entwicklung liegt in der einfachen Demontage und Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer. Mithilfe von alkalischer Hydrolyse können Schlüsselkomponenten wie das flüssige Metall und die LEDs zurückgewonnen werden. Dies eröffnet erstmals die Möglichkeit, elektronische Bauteile in einem geschlossenen Kreislauf wiederzuverwenden und den Verbrauch neuer Rohstoffe zu minimieren – eine essenzielle Grundlage für die Kreislaufwirtschaft im Elektroniksektor.

Neben der ökologischen Entlastung bietet die neue Technologie auch wirtschaftliche Vorteile. Das Einsparen von Primärmaterialien und die Reduzierung von Entsorgungskosten können perspektivisch zu Kosteneinsparungen bei der Herstellung sowie im Recycling führen. Blick in die Zukunft: Potenzial und Herausforderungen Die Umsetzung der Technologie in großem Maßstab steht noch aus, doch die bisherigen Forschungsergebnisse sind vielversprechend. Die Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen hat aufgezeigt, dass komplexe Herausforderungen der Materialwissenschaft und Elektronik gemeinsam gelöst werden können. Neben der Verbesserung der Nachhaltigkeit könnten selbstheilende, flexible Elektronikprodukte die Nutzungsdauer verlängern, was den Bedarf an häufigen Ersatzgeräten weiter verringert.

Die Entwickler betonen jedoch, dass weitere Arbeit nötig ist, um die vollständige Wiederverwendung aller Komponenten im Sinne eines geschlossenen Kreislaufs zu realisieren. Insbesondere die Integration in bestehende Fertigungslinien und die Akzeptanz durch Hersteller und Verbraucher bleiben wichtige nächste Schritte. Finanzierung und Unterstützung Die Forschung wurde durch die Virginia Tech Institute for Critical Technology and Applied Science unterstützt sowie durch eine Early Faculty Career Development (CAREER) Auszeichnung der National Science Foundation, die Michael Bartlett erhielt. Diese Förderung zeigt, wie bedeutend innovative Ansätze zur Nachhaltigkeit in der Wissenschaft bewertet werden. Fazit Die Entwicklung recycelbarer und selbstheilender Elektronik an der Virginia Tech stellt einen bedeutenden Fortschritt im Umgang mit dem globalen E-Waste Problem dar.

![Recursion [video]](/images/EA38309B-7825-4389-8B20-A1C645500F39)

![Roundcube ≤ 1.6.10 Post-Auth RCE via PHP Object Deserialization [CVE-2025-49113]](/images/0241783F-992F-40A8-B7F9-7CC4FCB56D92)