Im April 2025 erlebte der Campus der Yale University eine ungewöhnliche soziale Dynamik, die über sieben Tage hinweg für Gesprächsstoff sorgte und die Beliebtheit einzelner Studierender öffentlich rankte. Ein Junior-Student der Informatik, Addison Goolsbee, entwickelte eine Website namens Rank Yale, die als eine Art moderne Facemash-Variante fungierte. Sie ermöglichte es Studierenden, beliebig oft für Kommilitonen abzustimmen, was in knapp einer Woche zu fast 670.000 abgegebenen Stimmen führte. Das Ergebnis war eine detaillierte Rangliste, welche die Campus-Sozialhierarchie sichtbar machte – ein Phänomen, das sowohl Freude als auch Unbehagen hervorrief.

Die Webseite Rank Yale basierte auf einem Elo-ähnlichen Algorithmus, der ursprünglich für Schach-Rankings konzipiert wurde. Die technische Raffinesse ermöglichte eine ausgeglichene und kontinuierlich aktualisierte Darstellung der Beliebtheit, sodass jede Abstimmung direkten Einfluss auf die Positionen hatte. Die Studierenden konnten bis zu 100-mal täglich ihre Stimme abgeben, was die Dynamik zusätzlich beschleunigte. Die Popularitätslisten wurden sowohl für alle Klassenstufen separat als auch über den gesamten Campus hinweg generiert, wodurch ein anschauliches Bild der sozialen Strukturen entstand. Addison Goolsbee, Sohn des bekannten Ökonomen Austan Goolsbee, war nicht nur der Entwickler der Seite, sondern auch Initiator eines sozialen Experiments, das teils als Scherz, teils als kritische Reflexion des Campuslebens gedacht war.

Er betonte gegenüber der Yale Daily News, dass sein Ziel weniger eine genaue Popularitätsmessung war, sondern vielmehr das Interesse, eine Plattform zu schaffen, die die sozialen Interaktionen auf dem Campus widerspiegelt und damit eine Diskussion über Gruppenzugehörigkeit und Rangsysteme anregt. Die Reaktionen innerhalb der studentischen Gemeinschaft waren vielseitig und offenbarten die Ambivalenz gegenüber einem offenen, digitalen Ranking des sozialen Status. Einige empfanden den Spaß und die Herausforderung darin, sich in den Listen zu verbessern oder einfach zu beobachten, wie sich das eigene Ansehen veränderte. Andere hingegen kritisierten den Effekt auf das Gemeinschaftsgefühl und fühlten sich durch die öffentliche Bewertung unter Druck gesetzt oder sogar stigmatisiert. Einige verglichen das Phänomen mit der bekannten Filmkomödie „Mean Girls“ und beschrieben den Campus zeitweise als chaotisch und von Konkurrenzdenken geprägt.

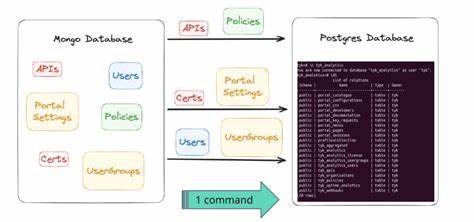

Trotz der teils kontroversen Debatte war die Beteiligung beeindruckend: Mehr als die Hälfte aller unter 7000 Studierenden gab ihre Stimmen ab, was das große Interesse und die Akzeptanz der Plattform zeigte. Das Projekt wurde auch als Teil des experimentellen Campuslebens angesehen, das zeigt, wie Technologie soziale Prozesse sichtbar und messbar machen kann, aber gleichzeitig in ethische Fragen über Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte hineinspielt. Die technische Umsetzung von Rank Yale ist bemerkenswert, da sie ohne externe Unterstützer und mit begrenzten Ressourcen entstand. Der Entwickler nutzte seine Kenntnisse aus dem Informatikstudium, um eine zugängliche und optisch ansprechende Plattform zu gestalten, die intuitiv bedienbar war und gleichzeitig mit robusten Algorithmen arbeitete. Die Wahl eines Elo-Artigen Systems gewährleistete, dass einzelne Eingaben fair gewichtet und die Ranglisten kontinuierlich angepasst wurden, wodurch das System dynamisch blieb und die Ergebnisse immer den aktuellen Meinungen entsprachen.

Ein weiterer spannender Aspekt des Projekts ist das Aufzeigen menschlicher Verhaltensweisen in digitalen Kontexten. Die hohe Frequenz der abgegebenen Stimmen belegt das Bedürfnis vieler Studierender, soziale Anerkennung zu erhalten und ihre Position innerhalb der Gemeinschaft zu definieren. Gleichzeitig entstanden Gruppendynamiken, bei denen Freundschaften, Rivalitäten und auch soziale Ängste sichtbar wurden. Die Popularitätsranglisten wirkten sich auf das Selbstbild der Beteiligten aus und konnten somit Effekte von Gruppenzwang und sozialer Anpassung verstärken. Dieses soziale Experiment führte auch zu wichtigen Diskussionen über die Grenzen und Auswirkungen von Ranglisten in Bildungseinrichtungen.

Kritiker warnten vor der Gefahr, dass ein solches System zu Mobbing oder sozialer Ausgrenzung führen könnte, wenn es falsch eingesetzt oder von unbelasteten Dritten missbraucht wird. Gleichzeitig wurde der Wert eines transparenten Rankings in Bezug auf soziale Netzwerke und Bekanntheitsgrade anerkannt, besonders in einer Zeit, in der digitale Präsenz zunehmend an Bedeutung gewinnt. Einige Studierende berichteten offen, wie die Ranglisten ihr Selbstverständnis hinterfragten. So schrieb eine Nutzerin, dass sie überraschend feststellte, dass ihre Freundin in der Rangliste deutlich beliebter war als sie selbst, was zu intensiven Gesprächen über Wahrnehmung und soziale Werte führte. Andere hingegen sahen das System eher als Unterhaltung an, die den Alltag auflockerte und das Gemeinschaftsgefühl trotz der Konkurrenz förderte.

Insgesamt führte Rank Yale für eine Woche zu einer neuartigen Form sozialer Interaktion, die tiefgreifende Einblicke in die Campus-Kultur ermöglichte. Das Projekt zeigt, wie moderne Technologien und Algorithmen genutzt werden können, um komplexe soziale Phänomene zu erfassen, zu visualisieren und zu reflektieren. Zugleich mahnt es dazu, die damit verbundenen psychologischen und ethischen Aspekte nicht zu vernachlässigen. Die Diskussionen am Campus werden vermutlich noch lange nachwirken und könnten auch andere Universitäten inspirieren, ähnliche Experimente durchzuführen – immer mit Augenmaß und Respekt vor den beteiligten Menschen. Rank Yale bleibt ein herausragendes Beispiel dafür, wie ein junges, innovatives Mitglied der Studierendenschaft mit technischem Know-how und kreativem Ansatz soziale Grenzen auslotet und zugleich eine Plattform bietet, die viele zur Selbstreflexion anregt.

Die sieben Tage der Ranglisten führten nicht nur zu einer momentanen Veränderung des Campuslebens, sondern öffneten die Tür für umfassendere Debatten über Popularität, Selbstdarstellung und soziale Medien im Hochschulkontext.