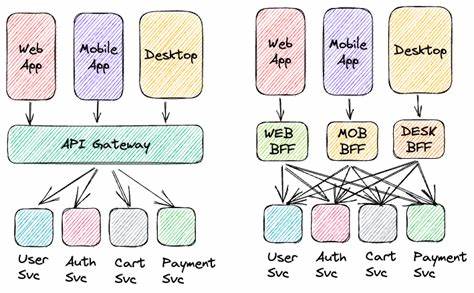

In der heutigen digitalen Welt sehen sich Unternehmen und Entwickler mit einer Vielzahl unterschiedlichster Endgeräte und Anwendungen konfrontiert. Mobile Apps, Webanwendungen, IoT-Geräte und Desktop-Programme erfordern jeweils individuelle Datenformate, Schnittstellen und Performance-Optimierungen. Klassische monolithische Backend-Architekturen stoßen dabei oft an ihre Grenzen, da eine einheitliche API nicht alle Bedürfnisse der verschiedenen Frontends effizient bedienen kann. Hier setzt das Backends-for-Frontends (BFF) Pattern an, das sich als effektive Cloud-native Architekturstrategie etabliert hat und gezielt individuelle Backend-Dienste für unterschiedliche Frontend-Klienten vorsieht. Das BFF-Pattern adressiert dabei das Problem der „One-Size-Fits-All“-APIs, bei denen eine einzige API versucht, die Anforderungen aller Frontends gleichermaßen zu erfüllen.

Diese Universalansätze führen häufig zu überladenen Datenübertragungen, komplexen Client-seitigen Datenmanipulationen und letztlich zu verzögerten Benutzererlebnissen. Mit BFF erhält jedes Frontend seinen eigenen spezialisierten Backend-Service, der nur die tatsächlich benötigten Daten und Funktionen bereitstellt, was zu einer deutlich besseren Performance, geringerer Komplexität auf der Client-Seite und einer optimierten Entwicklererfahrung führt. Historisch betrachtet hat sich das BFF-Pattern als Reaktion auf die Umstellung von monolithischen Anwendungen hin zu Microservices-Architekturen entwickelt. Während Microservices verschiedene Geschäftsbereiche als unabhängige, klar abgegrenzte Dienste bereitstellen, entstand das Bedürfnis, diese Services effizient und kanaloptimiert für unterschiedliche Frontends zu orchestrieren und zusammenzuführen. In dieser Rolle fungiert BFF als spezialisierte API-Gateway-Variante, die sich vom klassischen API-Gateway durch ihre client-spezifische Ausrichtung unterscheidet und gezielt die Bedürfnisse eines einzelnen Frontends bedient.

Die Implementierung von BFFs bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Frontend-Teams gewinnen an Autonomie und können unabhängig vom Backend individuelle APIs anpassen, wodurch die Innovationsgeschwindigkeit steigt. Zudem ermöglicht das getrennte Skalieren der einzelnen Backends gezielte Performance-Optimierungen, etwa bei einem Traffic-Anstieg einer mobilen App, ohne andere Frontends zu beeinträchtigen. Darüber hinaus reduziert BFF die Komplexität auf der Frontend-Seite erheblich, da die Backend-Schicht Daten bereits passend aufbereitet und transformiert zurückliefert – dies führt zu leichter wartbaren und besser performenden Anwendungen. Die Architektur eines BFF besteht in der Regel aus mehreren Komponenten.

Der BFF selbst wirkt als API-Gateway oder Fassadenservice, der Requests des entsprechenden Frontends entgegennimmt, Daten von verschiedenen Microservices aggregiert, filtert und transformiert und schließlich in einem auf das Frontend optimierten Format zurückgibt. Weiterhin gehören die Downstream-Services dazu, die Fachlogik und Datenspeicher verantworten. Wichtig ist die klare Trennung: Der BFF delegiert Persistenz und Kernlogik nicht an sich selbst, sondern bleibt auf Aggregation und Optimierung fokussiert. Ein weiteres wesentliches Element sind die unterschiedlichen Client-Anwendungen, die jeweils über ihren eigenen BFF kommunizieren, um eine optimale Benutzererfahrung zu gewährleisten. Die Wahl der richtigen Technologien spielt bei der Umsetzung eines BFF eine entscheidende Rolle.

Im Microsoft-Ökosystem empfehlen sich moderne Frameworks wie .NET 8 und ASP.NET Core, insbesondere durch Minimal APIs, die eine schlanke und performante Umsetzung ermöglichen. Minimal APIs erlauben es, mit minimalem Boilerplate-Code schnelle, leichtgewichtige Backend-Services zu realisieren, die ideal zu den Aufgaben eines BFF passen. Über HttpClientFactory können Downstream-Services effizient asynchron und parallel abgefragt werden, was Antwortzeiten verbessert und die Ressourcennutzung optimiert.

Die Verwendung von Tools wie AutoMapper erleichtert die Transformation von Datenmodellen erheblich, indem Daten von den Domänenobjekten der Microservices direkt in die für das Frontend passenden DTOs überführt werden. Neben der technischen Umsetzung dürfen auch Aspekte der Resilienz und Sicherheit nicht vernachlässigt werden. Da BFFs als Vermittler zwischen Frontend und Backend agieren, müssen sie robust gegenüber Ausfällen und Verzögerungen sein. Hierzu kommen Muster wie Circuit Breaker und Retry mit Bibliotheken wie Polly zum Einsatz, die automatische Fehlerbehandlung und Wiederholungen bei temporären Störungen ermöglichen. Gleichzeitig dienen zentralisierte Logging- und Monitoring-Lösungen, etwa Serilog oder Application Insights, der Früherkennung von Problemen und der transparenten Nachverfolgung von Anfragen.

Auf der Sicherheitsebene übernehmen BFFs die Aufgabe, Authentifizierung und Autorisierung client-spezifisch zu gestalten. Dies umfasst den Einsatz von OAuth 2.0, OpenID Connect und die sichere Weiterleitung von Access Tokens an Backend-Dienste, um eine konsistente und kontrollierte Zugriffskontrolle zu gewährleisten. Die Entscheidung, ob und wann ein BFF-Pattern sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Unternehmen mit einer Vielzahl stark unterschiedlicher Frontends, die unterschiedliche Datenformen, Aggregationen oder Performance-Anforderungen besitzen, profitieren von dieser Architektur erheblich.

Es bietet sich vor allem in Microservices-Architekturen an, in denen eine modulare Struktur die Unabhängigkeit und Skalierbarkeit einzelner BFF-Komponenten ermöglicht. Aber auch serverlose Cloud-Umgebungen können durch eventgesteuerte, leichtgewichtige BFF-Dienste profitieren, die sich automatisch an Lastspitzen anpassen. Typische Anwendungsfälle sind große E-Commerce-Plattformen, bei denen etwa Mobile-Apps reduzierte und personalisierte Produktinformationen erhalten, während Web-Applikationen umfassendere Daten darstellen. Ebenso profitieren SaaS-Anbieter davon, separate BFFs für externe und interne Nutzer zu betreiben, um Sicherheitsanforderungen und Datenzugriffe zu differenzieren. Die praktische Umsetzung bietet eine Vielzahl von Varianten.

So kann ein BFF in Containern mit Kubernetes orchestriert werden, um maximale Kontrolle und Skalierbarkeit zu erreichen. Alternativ bieten Cloud-Provider serverlose Funktionen, welche die Infrastrukturverwaltung stark vereinfachen. Durch Native AOT-Compilation in .NET 8 lassen sich zudem besonders schlanke, schnell startende BFF-Dienste realisieren, die ideal auf serverlose oder containerisierte Umgebungen zugeschnitten sind. Kommunikationswege zu den Mikroservices sind oft REST-basiert, aber in leistungsfähigen, internen Szenarien kann gRPC für eine effizientere, typgesicherte und latenzarme Datenübertragung sorgen.

Der Mehrwert durch das BFF-Pattern zeigt sich in verbesserter Entwicklerproduktivität, höherer Performance und Nutzerzufriedenheit. Frontend-Teams benötigen weniger Zeit für die Verarbeitung komplexer Rohdaten, weil die Daten bereits vom BFF aggregiert und optimiert bereitgestellt werden. Durch die Trennung in spezifische BFFs können Fehler isoliert und neue Features schneller ausgerollt werden. Gleichzeitig reduzieren maßgeschneiderte APIs den Netzwerkverkehr und verbessern die Ladezeiten, was gerade bei mobilen Geräten und IoT-Anwendungen von großer Bedeutung ist. Natürlich gibt es auch Herausforderungen und Fallstricke.

Die Pflege einer Vielzahl eigenständiger BFFs erfordert eine disziplinierte Organisation, um Code-Duplikate und Inkonsistenzen zu vermeiden. Überladene oder monolithische BFF-Implementierungen führen leicht zu einem „God Service“, der schwer wartbar wird. Außerdem kann eine zusätzliche Abstraktionsschicht potenziell Latenzen erhöhen, was durch sorgfältiges Monitoring und Performance-Optimierung ausgeglichen werden muss. Ideal ist eine klare Aufgabentrennung, bei der BFFs lediglich den Aggregations- und Transformationsprozess abdecken, während Geschäftslogik in den Backend-Services verbleibt. Zusammenfassend ist das Backends-for-Frontends-Pattern ein kraftvolles Mittel, um den Anforderungen moderner Anwendungen mit vielfältigen Frontends gerecht zu werden.

Durch die Entwicklung von gezielten, client-spezifischen Backend-Schichten lassen sich Performance verbessern, Entwicklung beschleunigen und Komplexität reduzieren. Die enge Abstimmung auf Cloud-native Prinzipien wie Modularität, Elastizität und unabhängiges Skalieren macht das BFF-Pattern zu einer wichtigen Architekturstrategie für zukunftsfähige Softwarelösungen. Wer die richtigen Technologien einsetzt, bewährte Muster berücksichtigt und die organisatorischen Herausforderungen meistert, wird mit BFF eine Architektur erhalten, die auf lange Sicht Agilität, Benutzerfreundlichkeit und technische Exzellenz fördert.