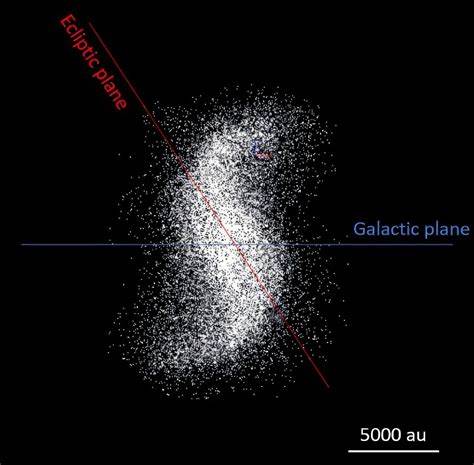

Die Oortsche Wolke ist eine hypothetische Ansammlung eisiger Objekte, die das Sonnensystem in einer enormen Entfernung umgeben. Lange Zeit galt sie als weitgehend isotrop verteilt, eine kugelförmige Hülle von Kometen und Überresten aus der Frühzeit unseres Sonnensystems. Moderne Forschungen entwickelten jedoch ein neues Bild, das weit komplexer ist als bislang angenommen. Eine besonders interessante Entdeckung ist eine spiralförmige Struktur, die sich tief in der inneren Oortschen Wolke erstreckt und neue Fragen über die Dynamik und Geschichte der äußeren Bereiche unseres kosmischen Zuhauses aufwirft. Die innere Oortsche Wolke befindet sich näher an der Sonne als die äußere Wolke und umfasst eine Region, die etwa ab einigen Tausend astronomischen Einheiten (AE) bis zu einer Entfernung von etwa 20.

000 AE liegt. Die Existenz dieser Region wird durch Beobachtungen von langperiodischen Kometen gestützt, deren Bahneigenschaften Hinweise auf eine verborgene Quelle geben. Dabei zeigte sich, dass die Verteilung von sogenannten Oortschem Kometen nicht vollkommen gleichmäßig ist, sondern Muster erkennen lässt, die auf eine größere kompositorische und dynamische Komplexität hindeuten. Die Entdeckung der Spiralstruktur resultiert hauptsächlich aus computerbasierten Simulationen, die die Wechselwirkung zwischen dem Sonnensystem und seiner galaktischen Umgebung über Millionen von Jahren modellieren. Diese Simulationen legen nahe, dass die Gravitationskräfte von nahegelegenen Sternen, die Bewegung durch galaktische Staubwolken und die Gezeitenkräfte der Milchstraße das langjährige Gesamtbild der inneren Oortschen Wolke maßgeblich beeinflussen.

Durch diese Kräfte kann eine sich langsam drehende Spiralstruktur geformt werden, die sich aus den ursprünglichen, relativ ungeordneten Verteilungen von Kometen und Eisobjekten herauskristallisiert. Es gibt mehrere Hypothesen, warum sich eine Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke bildet. Eine Theorie besagt, dass das Sonnensystem mehrfach enge Begegnungen mit anderen Sternen in seiner galaktischen Umlaufbahn hatte. Diese nahen Vorbeiflüge wirken wie Gravitationsverstärker, die Material aus der inneren Oortsche Wolke herausziehen und gleichzeitig ihre Bewegungen in wellenartigen, spiralähnlichen Mustern ordnen. Diese Vorgänge können die Stabilität einzelner Objekte beeinflussen und gleichzeitig den strukturellen Zusammenhalt der Wolke verstärken.

Zudem könnten planetare Migrationen in der Frühzeit des Sonnensystems eine Rolle spielen. Insbesondere die Bewegung der großen Gasriesen wie Jupiter und Saturn kann starke Gravitationsstörungen in den Randregionen des Sonnensystems verursacht haben. Diese Störungen könnten den inneren Bereich der Oortschen Wolke beeinflusst und zur Bildung von Spiralstrukturen beigetragen haben. Die Erforschung dieser Idee liefert wichtige Hinweise auf die Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems insgesamt. Die Entdeckung einer Spiralstruktur in der Oortschen Wolke hat auch bedeutende Konsequenzen für die Erforschung von Kometen.

Da Kometen als Überreste der planetaren Entstehung gelten, sind sie für Wissenschaftler wertvolle Zeitkapseln, die Einblicke in die Bedingungen und Prozesse der frühen Sonnensystemphase bieten. Die Spiralstruktur kann als eine Art Bahnschleuse fungieren, durch die Kometen auf bestimmte Bahntrajektorien gebracht werden, die sie mit höherer Wahrscheinlichkeit ins innere Sonnensystem lenken. Das Verständnis dieses Mechanismus kann helfen, Kometenbahnen besser vorherzusagen und deren Häufigkeit im inneren Sonnensystem zu erklären. Ein weiterer spannender Aspekt betrifft die Dynamik der Spiralstruktur selbst. Diese Form ist kein statisches Gebilde, sondern unterliegt ständigen Veränderungen.

Die gravitativen Einflüsse der Milchstraße und anderer Sterne bewirken, dass die Spiralstruktur mit der Zeit rotiert, sich formt und ihre Dichteverteilung variiert. Damit bildet sie ein lebendiges, dynamisches System, das die Evolution der äußeren Sonnensystemregionen maßgeblich prägt. Die Erforschung der inneren Oortschen Wolke gestaltet sich aufgrund ihrer enormen Entfernung als große Herausforderung. Direkte Beobachtungen sind mit aktuellen Teleskopen noch nicht möglich, weshalb Wissenschaftler sich auf indirekte Methoden wie die Auswertung von Kometenbahnen und numerische Simulationen verlassen müssen. Fortschritte in der Technologie, etwa leistungsstärkere Weltraumteleskope oder Methoden der Infrarot- und Radiowellenbeobachtung, könnten zukünftig neue Erkenntnisse liefern und die Spiralstruktur detaillierter aufzeigen.

Forschungen zu Spiralstrukturen in anderen galaktischen Kontexten, zum Beispiel in Spiralgalaxien, können ebenfalls Ansatzpunkte bieten. Das Prinzip, dass gravitatives Zusammenspiel und rotierende Massenansammlungen solche Strukturen formen, findet sich in vielen großskaligen astrophysikalischen Systemen wieder. Die Spiralstruktur der inneren Oortschen Wolke bestätigt somit, dass ähnliche physikalische Prozesse auch auf kleineren, substellaren Skalen im Spiel sind. Insgesamt erweitert die Entdeckung dieser Spirale unser Verständnis von der komplexen und dynamischen Natur des Sonnensystems enorm. Sie zeigt, dass auch weit entfernte, vermeintlich ruhige Regionen nicht statisch sind, sondern lebhafte Prozesse und Wechselwirkungen ablaufen.

Die sorgfältige Untersuchung solcher Strukturen kann dabei helfen, die Geschichte unseres Sonnensystems zu entschlüsseln und gleichzeitig wichtige Impulse zur Weiterentwicklung von Planetologie und Astronomie zu geben. Zusammenfassend betrachtet offenbart die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke eine verblüffende Komplexität und Dynamik, die weit über herkömmliche Vorstellungen hinausgeht. Durch wissenschaftliche Fortschritte, Simulationen und zukünftige Beobachtungsmöglichkeiten wird sich unser Bild dieser fernen Region des Sonnensystems weiter vertiefen. In der Erforschung dieser kosmischen Spiralstruktur stecken faszinierende Erkenntnisse, die essenziell sind, um die Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems besser zu verstehen und die Rolle des Sonnensystems in der Galaxie genauer einzuordnen.