Erste Begegnungen sind oft von Aufregung geprägt – ein Gefühl, das sich auch hervorragend auf die Welt der KI-Verkäufe übertragen lässt. Die Verbindungen, die zwischen Unternehmen und KI-Produkten entstehen, sind zu Beginn häufig von einer gewissen Magie umgeben. Die Innovationen versprechen Lösungen für bisher unbekannte Probleme, Effizienzsteigerungen und eine bessere Zukunft. Doch diese anfängliche Euphorie, die sogenannten „Vibe Revenue“, ist oft nicht mehr als eine Momentaufnahme. Der wahre Prüfstein liegt im zweiten Treffen – dem zweiten Datum – das im Kontext von Unternehmenssoftware die Übergangsphase vom rein experimentellen Einsatz zu einem nachhaltigen, wertgetriebenen Geschäftsmodell beschreibt.

Die aktuelle Landschaft der KI-Produkte im Unternehmensbereich erinnert in mancher Hinsicht an frühere Hypes, insbesondere an die Geschichte der Kryptowährungen. Trotz der damals enormen Begeisterung und Kapitalflüsse war das Fundament vieler Unternehmen schwach, weil der eigentliche Nutzen fehlte. Im Gegensatz dazu funktionieren heutige KI-Tools technisch zumindest zu Beginn, doch die Leichtigkeit des ersten Verkaufsgesprächs wird häufig durch fehlende Langzeitnutzen und vermindertes Engagement nach dem Start ausgebremst. Dieses Phänomen führt zu einer Trennung zwischen kurzfristigem Umsatz, der auf Neugier und Angst, etwas zu verpassen (FOMO), basiert, und echten, messbaren Geschäftserfolgen. Die „Vibe Revenue“ entsteht primär aus neugierig getriebenen Investments, oft durch Innovationsabteilungen oder Pilotprojekte, die das Ziel haben, erste Erfahrungen mit einer neuen Technologie zu sammeln, statt die Technologie dauerhaft zu nutzen.

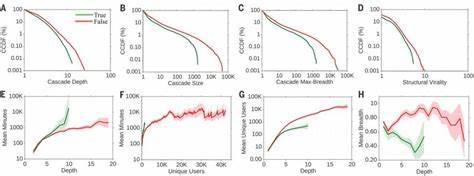

Dies führt häufig zu einer verzerrten Erfolgswahrnehmung, weil erste Nutzungskennzahlen nach oben schnellen, jedoch nicht den Test der Zeit oder der tatsächlichen Geschäftswirklichkeit bestehen. Die Herausforderung in der Entwicklung von KI-Produkten und -Dienstleistungen liegt darin, diesen Übergang von der Neugier zu echtem Wert zu meistern. Nur dieser Wandel sichert langfristige Verträge, ist mit klaren Kennzahlen untermauert und zählt bei Entscheidungsträgern, die das Budget verwalten und für nachhaltige Investitionen verantwortlich sind. Denn während Innovationsmanager neugierig an neuen Lösungen interessiert sind, übernehmen diese Vertreter nicht selten die Umsatzverantwortung, wenn es um wiederkehrende Käufe und Verträge geht. Ein weiteres Anzeichen eines reinen „Vibe Revenue“-Modells ist eine stagnierende Nutzungskurve.

Anfangs steigen die Nutzerzahlen explodierend an, dann folgt eine rapide Abnahme der aktiven Anwender und der Nutzungstiefe. Dieses Muster zeigt, dass die Lösung zwar interessant war, sich aber nicht als unverzichtbar erwiesen hat. Erfolgreiche KI-Angebote zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich tief in die operativen Abläufe eines Unternehmens integrieren. Nur wenn ein Tool zum unverzichtbaren Bestandteil der Arbeitsprozesse wird, entstehen solide Anwendungsfälle, die den Kunden langfristigen Geschäftsnutzen bringen. Weiterhin wird die nachhaltige Wertschöpfung daran gemessen, ob ein Produkt über die erste Implementierung hinaus zu weiteren Käufen und Erweiterungen im Kundenunternehmen führt.

Unternehmen, die erfolgreich vom ersten zum zweiten Kauf übergehen, beweisen, dass sie echte Bedürfnisse erfüllen und als strategischer Partner akzeptiert werden. Unternehmen, die aufgrund von kurzfristiger Begeisterung wachsen, laufen Gefahr, wenn Erstverträge auslaufen, massive Kundenverluste hinzunehmen. Die sogenannte „Renewal Cliff“ – die Erneuerungsklippe – stellt für viele Unternehmen eine existenzielle Herausforderung dar, weil viele Kunden dann genau evaluieren, welchen Mehrwert eine KI-Lösung tatsächlich bietet. Eine hohe Churn-Rate in der Verlängerungsphase signalisiert, dass das Geschäftsmodell auf einem wackeligen Fundament steht. Die nachhaltige Antwort auf diese Herausforderungen besteht darin, die Kundenbeziehung auf konkreten Geschäftsergebnissen statt auf bloßer Technologiebegeisterung aufzubauen.

Unternehmen sollten messbare KPIs definieren, die ihren Kunden vorher und nachher helfen zu verstehen, wie der Einsatz von KI zu verbesserten Geschäftsprozessen, Kostenreduktion oder Umsatzsteigerungen führt. Dieser Fokus auf den messbaren Wert erfordert manchmal einen langsameren, sorgfältigeren Implementierungsprozess, der sich auf die langfristige Bindung konzentriert. Darüber hinaus spielen Integration und Workflow-Einbettung eine entscheidende Rolle. KI-Lösungen sind dann erfolgreich, wenn sie nahtlos an vorhandene Systeme und Abläufe anknüpfen und somit beispielsweise APIs, Connectors oder andere Schnittstellen bereitstellen. Eine bloße Ergänzung oder ein zusätzlicher Schritt neben der bestehenden Infrastruktur reicht für nachhaltiges Wachstum nicht aus.

Ein weiteres Erfolgsrezept liegt in der strategischen Rolle des Customer Success Managements. Wenn Kundenbetreuung nicht als reiner Support betrachtet wird, sondern als integraler Bestandteil der Wertschöpfung, entsteht eine stärkere Kundenbindung. Der Customer Success Manager tritt als aktiver Partner auf, der den Kunden hilft, den vollen Nutzen aus der Lösung zu ziehen, Ziele zu definieren und den Fortschritt zu überwachen. Ein weiterer strategischer Vorteil können effektive Daten-Netzwerkeffekte sein. Wenn gesteigerte Kundennutzung die Leistung und Intelligenz des Produkts für alle Nutzer verbessert, entstehen Barrieren gegen einen Anbieterwechsel.

So wird aus der einmaligen Investition eine Wachstumsdynamik, von der sowohl Anbieter als auch alle Kunden profitieren. Für Investoren und Marktbeobachter wird es in der kommenden Ära immer wichtiger, genau hinzusehen, welche Werte hinter dem schnellen Wachstum stehen. Unternehmen, die auf anfängliche Euphorie setzen, werden sich in der Zeit nach der ersten Begeisterung als fragil erweisen. Dagegen profitieren jene, die in der Lage sind, echte geschäftliche Mehrwerte zu definieren, zu messen und zu verbessern. Ein entscheidender Faktor ist die Gestaltung des „zweiten Dates“ in der Kundenbeziehung.

![NSA paper: Fifty Years of Mathematical Cryptanalysis (1937-1987), 1988 [pdf]](/images/2AFD83B6-AE3C-4FBA-9DCA-A9051247B0B8)