Die Gestaltung von Benutzeroberflächen war jahrelang eine Disziplin, bei der es darum ging, es Anwendern möglichst leicht zu machen, ihre Aufgaben sicher, effektiv und effizient zu erledigen. Usability, also die Gebrauchstauglichkeit von Software, galt lange als ein Maßstab für Qualität und Erfolg digitaler Produkte. Doch der Trend der letzten Jahre signalisiert eher einen Niedergang als eine Verbesserung dieses wichtigen Kriteriums. Im Herbst 2023 ist es an der Zeit, diesen Rückgang der Usability erneut zu untersuchen und die Gründe dafür zu beleuchten sowie die Konsequenzen für Anwender und Entwickler zu reflektieren. Usability als Konzept wird üblicherweise als die Fähigkeit eines Systems verstanden, seinen Nutzern eine Umgebung zu bieten, in der sie ihre Aufgaben nicht nur erfolgreich und effizient erledigen können, sondern dabei auch eine angenehme Erfahrung machen.

Das bedeutet, eine intuitive Bedienbarkeit, schnelle Erlernbarkeit und ein möglichst geringer kognitiver Aufwand bei der Nutzung. Was jedoch in den letzten Jahren vermehrt zu beobachten ist, ist das Gegenteil – das Anwenden destruktiver Designprinzipien, die diese Aspekte eher erschweren als fördern. Einer der Hauptkritikpunkte ist der Verlust von Konsistenz – ein Grundprinzip der guten Benutzeroberflächen. Bis etwa zur Veröffentlichung von Windows 8 und dem Übergang zu Gnome 3 war Konsistenz über Zeit, Anwendungen und Plattformen hinweg ein selbstverständlicher und intensiv gelebter Standard. Die gewohnte Struktur der Menüleiste mit den Einträgen wie „Datei“, „Bearbeiten“ oder „Ansicht“ vermittelte Vertrautheit und erleichterte die Orientierung.

Diese Gemeinsamkeiten ermöglichten es Nutzern, einmal erlerntes Wissen auf neue Programme und Umgebungen zu übertragen. Heute verschwinden solche Standards immer mehr zugunsten von stark vereinfachten, oft radikal veränderten Nutzeroberflächen, die teilweise sogar innerhalb desselben Programms je nach Workspace unterschiedlich aussehen. Die Folge ist ein gesteigerter kognitiver Aufwand und oft auch Frustration, da Anwender gezwungen sind, immer wieder Neues zu lernen oder sich ständig ändernde Bedienkonzepte anzupassen. Dabei wirkt der moderne Trend zur Vereinfachung, der etwa durch flaches Design, minimalistische Icons und das Verstecken von Funktionen hinter sogenannten Hamburger-Menüs geprägt ist, oft kontraproduktiv. Diese Elemente verschlechtern häufig die Erkennbarkeit von Bedienelementen, mindern Affordanzen und brechen grundlegende Designgesetze wie das von Fitts, die besagen, dass Zielobjekte einfach zu erreichen und zu identifizieren sein müssen.

Die Gestaltung von Icons ist inzwischen zu einem weiteren Problemfeld geworden. Wo früher noch durchdachte und differenzierbare Symbole zum Einsatz kamen, die sowohl farblich als auch in ihrer Form klar unterscheidbar waren, dominieren heute monochrome, übermäßig stilisierte Icons, die für Außenstehende kaum eine Bedeutung erkennen lassen. Selbst innerhalb eines Programms ist nicht immer eindeutig, welche Funktion sich hinter einem Symbol verbirgt, ohne ins Benutzerhandbuch oder Tooltips zu schauen. Für alltägliche Anwendungen führt dies schlichtweg zu Usability-Rückschritten, da Nutzer mehr Zeit darauf verwenden müssen, herauszufinden, wie sie ihre Aufgaben erledigen. Auch das Thema Informationsdichte ist im Wandel.

Die klassische Arbeitsweise mit mehreren, frei verschiebbaren Fenstern erlaubte es, parallel an verschiedenen Aufgaben zu arbeiten oder wichtige Informationen nebeneinander im Blick zu behalten. Die heute verbreitete Praxis, Anwendungen im Vollbildmodus laufen zu lassen und auf eine großzügige Weißraumgestaltung zu setzen, entspricht eher einer mobilen Denkweise und erschwert das Multitasking an Desktop-Arbeitsplätzen. Das Ergebnis sind Einschränkungen in der Arbeitsweise, die Nutzer als Rückschritt empfinden. Selbst vermeintliche Fortschritte wie das Redesign großer Softwareprodukte stoßen in der Praxis häufig auf Ablehnung. Programme wie Firefox verändern ihre Benutzeroberflächen in bemerkenswerter Kontinuität, was Anwender verunsichert und das vertraute Handling untergräbt.

Dies führt zu einem Paradoxon: obwohl Entwickler und Designer auf Feedback setzen und Anpassungen vornehmen, resultiert dies oft in einem Gefühl von Labilität statt Verbesserung. Nutzer fühlen sich wie Versuchskaninchen, deren Arbeitswerkzeuge ständig umgebaut werden, ohne dass ein klarer Mehrwert erkennbar wäre. Die Kritik richtet sich auch gegen die Ausrichtung vieler Designs an mobilen Paradigmen. Mobile Apps richten sich oft an Gelegenheitsnutzer, die schnell und unkompliziert eine einfache Aufgabe erledigen möchten. Desktop-Anwender, die mit komplexer und leistungsfähiger Software arbeiten, werden mit diesen vereinfachten Designkonzepten nicht selten enttäuscht.

Die Übertragung von Mobilkonzepten in den Desktop-Bereich führt oft dazu, dass die Tiefe und Flexibilität verloren gehen, die professionelle Nutzer benötigen. Ein weiterer Aspekt ist der schwindende Respekt gegenüber tief verwurzelten Industriestandards. Seit den 1980er Jahren gab es normative Ansätze wie die IBM Common User Access-Richtlinien oder die gemeinsamen Prinzipien von Desktop-Umgebungen, die eine Vertrautheit über verschiedene Plattformen hinweg ermöglichte. Heute existiert eine Fragmentierung, die kaum noch von einem anerkannten Standardrahmen eingebunden wird. Das entfremdet Nutzer, die sich auf vertraute Konzepte verlassen haben und nun bei jedem Softwareneustart vor neue, oft ungewohnte Herausforderungen gestellt werden.

Trotz dieser weit verbreiteten Kritik an der Modernisierung und Vereinfachung von Benutzeroberflächen ist bemerkenswert, wie selten konkrete Daten oder validierte Studien zur Begründung der aktuellen Paradigmen präsentiert werden. Wer Forschungsarbeiten einfordert, um diese Designveränderungen zu stützen, wird oft mit vagen Hinweisen oder unbelegten Behauptungen abgespeist. Gleichzeitig verweist die Usability-Forschung seit Jahrzehnten auf fundamentale Prinzipien wie Affordanzen, das Vermeiden von Überforderung und die Wichtigkeit von klarer Signalgebung. Eine Folge dieser mangelnden fundierten Orientierung ist das Entstehen von «Konzeptarmut» in der UI-Entwicklung. Tools und Plattformen, die stark auf vereinfachte und normierte Guidelines setzen, stoßen bei komplexer Softwareentwicklung an ihre Grenzen.

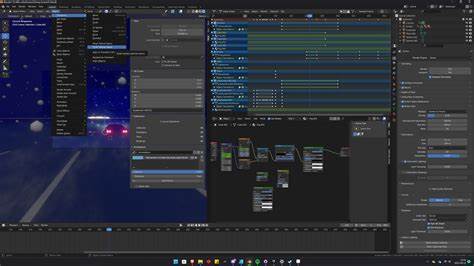

Blender, als Beispiel einer professionellen 3D-Grafikanwendung, zeigt explizit, wie wenig Nutzerfreundlichkeit etablierten Designkonzepten manchmal zum Opfer fällt. Die komplexen Anforderungen erfordern differenzierte Werkzeuge und flexible Interface-Konzepte, die aktuelle einfache Designrichtlinien häufig nicht unterstützen. Langjährige Anwender mit Erfahrung auf verschiedenen Systemen berichten, dass sie vor allem mit modernen Interfaces oft in elementaren Aufgaben gebremst werden. Grundlegende Tätigkeiten wie das Verfassen einer neuen E-Mail oder das Anlegen eines Eintrags in einem Ticketsystem mutieren zu zeitaufwendigen Prozessen allein deshalb, weil die Bedienungselemente schwer aufzufinden oder nicht als solche erkennbar sind. Probleme wie uneindeutige Fensterfokus-Erkennung führen sogar zu Sicherheitsrisiken, da versehentlich falsche Zielgruppen angeschrieben oder sensible Informationen ungewollt freigegeben werden könnten.

Vor diesem Hintergrund wird zunehmend klar, dass die heutige UI-Entwicklung nicht zwangsläufig mit Fortschritt gleichzusetzen ist. Vielmehr handelt es sich oft um Rückschritte und den Bruch mit bewährten Konventionen, die jahrzehntelang sorgfältig ausgearbeitet wurden. Die andauernden ständigen Änderungen, das Wegfallen von Klarheit und Vertrautheit sowie die Überbetonung von Modernität und minimalistischen Ästhetikvorgaben erschweren die Nutzung erheblich. Abschließend stellt sich die kritische Frage, ob es bei all dem Aufwand an Research, Design und Entwicklung wirklich das Ziel sein kann, erfahrene Nutzer mit altbewährten Methoden und präzise ausgetüftelten Lösungen zurückzulassen. Sollte Usability nicht im Kern bedeuten, Werkzeuge zu schaffen, die Leistungsträger bei ihrer Arbeit bestmöglich unterstützen – schnell, effizient, sicher und zufriedenstellend? Und wenn das moderne Paradigma das nicht liefert, warum lässt sich dann immer wieder dieselbe Linie durchsetzen, die an der Praxis vorbeizugehen scheint und Anwender eher ausbremst als beflügelt? Die Entwicklung der Benutzeroberflächen scheint sich heute oft zu wiederholen wie das Läuten einer Alarmglocke, die bislang kaum ernst genommen wird.

Ein Umdenken zugunsten bewährter Prinzipien und fundierter Erkenntnisse aus der Human Factors- und Usability-Forschung wäre dringend notwendig, um aus der Ära des Niedergangs herauszufinden. Schließlich darf moderne Software mehr sein als nur schicke Objekte auf einem Display – sie muss für den Anwender da sein und seine Aufgaben mühelos ermöglichen.