Die Fähigkeit des Menschen, visuelle Reize in hoher Geschwindigkeit wahrzunehmen, steht im Zentrum moderner Forschung der Sinnesphysiologie und Wahrnehmungspsychologie. Neue Erkenntnisse zeigen, dass diese Wahrnehmungsgrenzen nicht nur von den biophysikalischen Eigenschaften des sensorischen Systems definiert werden, sondern in einem engen Zusammenhang mit der Kinematik der eigenen Augenbewegungen stehen. Die Bewegung des Auges, insbesondere seine Sakkaden, prägt fundamental, wie wir schnelle Bewegungen in der Umwelt bewusst wahrnehmen und begrenzen. Dieses Zusammenspiel von motorischer Kontrolle und visueller Verarbeitung offenbart eine gesetzmäßige Beziehung, die tief in unseren neuronalen Mechanismen verankert ist. Sakkadische Augenbewegungen sind die schnellsten und häufigsten Bewegungen des menschlichen Körpers.

Im Durchschnitt führt ein Mensch zehntausende dieser schnellen Blicksprünge pro Stunde aus, um das Gesichtsfeld gezielt zu erkunden. Jede Sakkade bewegt das Auge mit einer charakteristischen Geschwindigkeit und Dauer, die in einer festen, sogenannten Hauptsequenz miteinander verknüpft sind. Diese Beziehung beschreibt, wie Geschwindigkeit und Dauer einer Sakkade mit ihrer Amplitude – also der Strecke, die das Auge zurücklegt – zusammenhängen. Ein wesentliches Merkmal dieser Hauptsequenz ist, dass mit wachsender Amplitude sowohl die Spitzen-geschwindigkeit als auch die Dauer der Bewegung ansteigen. Was bisher in der Forschung weniger berücksichtigt wurde, ist die Tatsache, dass jede dieser Augenbewegungen eine unmittelbare sensorische Konsequenz erzeugt: Während das Auge sich bewegt, verschiebt sich gleichzeitig das Abbild der Umwelt auf der Netzhaut in die entgegengesetzte Richtung.

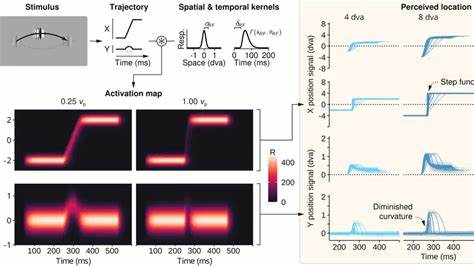

Das bedeutet, dass eine schnelle Augenbewegung eine schnelle und weitreichende Bewegung des Netzhautbildes nach sich zieht. Allerdings bleibt diese selbst veranlasste Bewegung in der Regel unbewusst – ein Phänomen, das als „sakkadische Ausblendung“ oder „sakkadische Unterdrückung“ bekannt ist. Der visuelle Cortex entscheidet quasi, welche Reize wahrgenommen werden, und blendet schnelle Bewegungen aus, die durch die eigenen Augenbewegungen verursacht werden, um eine stabile und ruhige Wahrnehmung der Welt zu gewährleisten. Ein neues Forschungsprojekt hat nun gezeigt, dass die Grenzen der Wahrnehmung von Hochgeschwindigkeitsbewegungen eng an die Kinematik der Sakkaden gekoppelt sind. Die Wissenschaftler visualisierten schnell bewegte Reize während stabiler Fixation, die dabei genau die kinematische Beziehung der Sakkaden – also eine gesetzmäßige Verbindung von Geschwindigkeit, Dauer und Amplitude – nachahmten oder von dieser abwichen.

Im Rahmen umfangreicher Experimente wurde festgestellt, dass die Sichtbarkeit dieser schnellen Bewegungsreize von der Einhaltung dieser kinematischen Gesetzmäßigkeit abhängt. Mit anderen Worten: Unsere visuelle Sensitivität gegenüber schnellen Bewegungen ist so abgestimmt, dass sie die natürlichen Bewegungsparameter unserer Augenbewegungen widerspiegelt. Dabei konnten die Forscher sogar individuelle Unterschiede feststellen. Die Variabilität in den Bewegungsparametern einzelner Probanden korrelierte direkt mit deren Wahrnehmungsschwellen. Dieser Befund legt nahe, dass die visuellen Systeme eines jeden Menschen durch die spezifische Dynamik seiner eigenen Augenbewegungen geprägt und optimiert sind.

Der zugrunde liegende Mechanismus wurde durch ein Modell frühvisueller Verarbeitung simuliert, das eine spatiotemporale Integration im visuellen System abbildete. Das Modell bestätigte, dass nur in einem engen Bereich biologisch plausibler Parameter die beobachtete Gesetzmäßigkeit erklärbar ist. Durch die Berücksichtigung der zeitlichen und räumlichen Verteilung der neuronalen Aktivität konnte das Modell vorhersagen, bei welchen Bewegungsparametern ein Reiz sichtbar ist und ab wann er aufgrund der schnellen retinalen Bewegung nicht mehr bewusst wahrgenommen wird. Die Erkenntnisse haben weitreichende Konsequenzen für unser Verständnis von Wahrnehmung und Aktion. Sie unterstreichen die untrennbare Verzahnung motorischer und sensorischer Systeme, indem sie zeigen, dass unsere Wahrnehmungsgrenzen nicht isoliert von den eigenen Bewegungsabläufen betrachtet werden dürfen.

Vielmehr formen die typischen Bewegungsmuster der Augen aktiv das Erleben und Erkennen von Bewegung in der Umwelt. Diese Sichtweise erweitert die klassische sensorische Perspektive und stellt die Bedeutung der sogenannten sensorimotorischen Kontingenzen ins Zentrum. Weiterhin hat die Studie praktische Bedeutung für die Entwicklung von Technologien, die visuelle Wahrnehmung simulieren oder verbessern möchten, etwa in der Robotik oder bei Sehprothesen. Ein Verständnis davon, wie visuelle Wahrnehmung durch motorische Bewegungen modifiziert wird, kann helfen, künstliche Systeme zu entwerfen, die menschliche Sensorik realistisch nachbilden und optimal mit den motorischen Eigenschaften in Einklang bringen. Zudem wirft die Forschung neue Fragen zur Rolle von neuronalen Vorhersagen und motorischen Rückmeldungen auf.

Die bislang gängigen Theorien der saccadischen Ausblendung beinhalten häufig die Annahme von sogenannten Kopiersignalen oder corollary discharges, die motorische Befehle an sensorische Bereiche senden, um Bewegungen vorherzusagen und die Wahrnehmung entsprechend zu modulieren. Die neue Erkenntnis legt nahe, dass bereits die Gesetzmäßigkeiten der physikalischen Bewegungen und deren sensorische Konsequenzen eine zentrale Rolle bei der Ausblendung spielen könnten, möglicherweise ohne zusätzliche komplexe neuronale Vorhersagemodelle. Das bedeutet nicht, dass corollary discharges entbehrlich sind, aber es öffnet neue Perspektiven auf einfache und robuste Mechanismen, die die Wahrnehmung stabil halten. Interessanterweise hängt die Wahrnehmung dieser schnellen Bewegungen auch davon ab, ob der Reiz vor und nach der Bewegung statisch präsent ist. Wenn die bewegten Objekte klare und beständige Endpunkte zeigen, entsteht eine sichtbare Bewegung, die den Augenbewegungen folgt.

Fehlen solche stabilen Endpunkte, wird die Bewegung schwerer erkennbar, was unterstreicht, wie visuelle Referenzpunkte und zeitliche Kontinuität wichtige Faktoren bei der Bewegungswahrnehmung sind. Die Implikationen dieser Forschung reichen darüber hinaus in andere sensorische Modalitäten und Spezies. Es liegt nahe, dass in jeglicher sensorischer Wahrnehmung – sei es in der akustischen, taktilen oder olfaktorischen Domäne – motorisch bedingte Grenzen die Sensitivität begrenzen. Beispielsweise könnten Kopfbewegungen die Grenzen der auditiven Bewegungserkennung definieren. Ebenso könnten schnell bewegliche Tiere eine größere Empfindlichkeit gegenüber Hochgeschwindigkeitsbewegungen aufweisen als langsamer agierende Organismen, was die Verbindung zwischen Bewegungskontrolle und sensorischer Wahrnehmung noch weiter untermauert.

Abschließend zeigen diese Erkenntnisse, dass das menschliche visuelle System auf elegante Weise an die komplexen Anforderungen der eigenen Bewegungsdynamik angepasst ist. Die Wahrnehmung von Hochgeschwindigkeitsbewegungen reflektiert nicht nur die physikalischen Eigenschaften der visuellen Umwelt, sondern auch die charakteristischen Bewegungen unserer Augen. Dieses Verständnis markiert einen wichtigen Schritt hin zu einem integrativen Bild von Wahrnehmung als einem aktiven Prozess, der in engem Zusammenhang mit unseren motorischen Fähigkeiten steht und somit die Grenzen unseres Erlebens fundamental mitbestimmt.