Der Mond fasziniert Menschen seit Jahrtausenden, doch trotz intensiver Forschungen bleiben viele Fragen über seinen Aufbau und seine Entwicklung offen. Neueste Untersuchungen zur thermischen Asymmetrie im Mondmantel basieren auf der Auswertung der monatlichen Gezeitenreaktionen, die der Golfstromspezialist R. S. Park und sein Team mithilfe der Daten der NASA-Mission GRAIL durchführten. Die gewonnenen Erkenntnisse erweitern unser Verständnis von den internen Prozessen des Mondes und weisen auf bemerkenswerte thermische Unterschiede zwischen der erdzugewandten und erdabgewandten Seite hin.

Die Gezeitenkräfte, welche die Erde auf ihren natürlichen Satelliten ausübt, bewirken periodische Verformungen des Mondes. Durch die Analyse der zeitvariierenden Gravitationsfelder mithilfe hochaufgelöster Daten der GRAIL-Mission war es möglich, sogenannte Gravitations-Love-Zahlen zu bestimmen. Diese Zahlen beschreiben, wie stark ein Himmelskörper auf die Gezeitenkräfte reagiert. Insbesondere die sogenannten Grad-3-Love-Zahlen, deren Werte bei einem spherisch symmetrischen Mond erwartet werden, zeigten sich um 72 Prozent höher als theoretisch prognostiziert. Diese Abweichung lässt sich nur durch eine laterale Heterogenität im Mondmantel erklären – eine thermische Asymmetrie zwischen der erdzugewandten und erdabgewandten Seite.

Physikalisch wurde dieses Ergebnis auf eine Variation im elastischen Schermodul des Mantels von etwa zwei bis drei Prozent zurückgeführt. Dieser Parameter steht in direktem Zusammenhang mit der Temperatur und Zusammensetzung des Gesteins. Überraschenderweise ist eine derart kleine Variation von zwei bis drei Prozent im Schermodul ausreichend, um das signifikant erhöhte Gravitationsreaktionsverhalten zu erklären. Die thermischen Anomalien scheinen eine Temperaturdifferenz von ungefähr 100 bis 200 Kelvin innerhalb des Mantels zu reflektieren. Die Beobachtung dieser thermischen Unterschiede korreliert gut mit den bekannten Unterschieden zwischen der Mondvorder- und -rückseite.

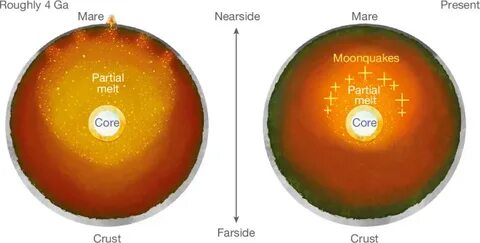

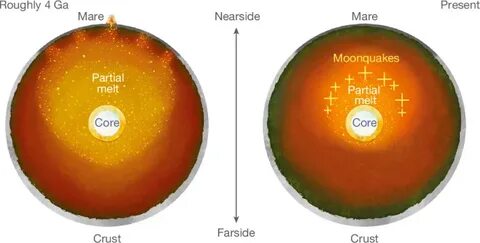

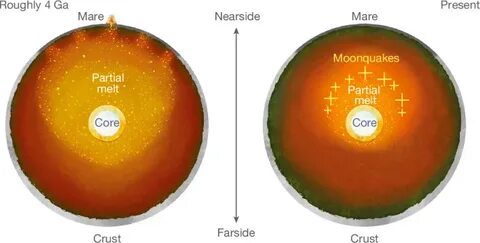

So unterscheiden sich Oberflächenmerkmale, Krustendicke und Radiogenelementverteilungen deutlich. Die erdzugewandte Seite ist reich an Mare-Regionen – den dunklen, basaltischen Lavaebenen. Wissenschaftliche Hypothesen hatten bereits vermutet, dass diese Unterschiede mit inneren Temperaturunterschieden zusammenhängen könnten. Die nun gewonnenen Daten bestätigen erstmals experimentell und quantitativ eine solche thermische Asymmetrie tief im Mondinneren. Um die Gezeitenreaktionen detailliert auszuwerten, wurden Millionen Parameter bei der Modellierung des Gravitationsfeldes berücksichtigt und auf den neuesten Kenntnissen der Mondsatellitenbahnen sowie seismischen Referenzmodellen zum Innenaufbau aufgebaut.

Die Ergebnisse zeigen, dass entscheidende Schermodulunterschiede vor allem in den oberen 800 Kilometern des Mantels lokalisiert sind, obwohl auch eine breiter gestreute Mantelweite Differenz nicht ausgeschlossen werden kann. Interessanterweise konnten Unterschiede in der Krustendicke diese Gezeitenreaktionen kaum erklären, da die Variation in der Krustendicke zwar groß ist, aber nicht die beobachteten größeren Gravitationsänderungen hervorrufen kann. Neben der thermischen Erklärung wurden auch alternative Szenarien wie variierende Eisengehalte oder Wassergehalte untersucht. Ein signifikanter Anstieg von Eisengehalt in der erdzugewandten Mantelhälfte hätte jedoch drastische Auswirkungen auf die Dichte und somit auf den Schwerpunkt des Mondes, die nicht mit den beobachteten Massenverteilungen übereinstimmen. Ähnlich würde eine große Variation des Wassergehalts ebenfalls eine zu starke Verschiebung des Schwerpunkts verursachen.

Die Vulkanismuskonzentration an der Vorderseite des Mondes wird jedoch mit dem thermischen Modell sehr gut erklärt und unterstützt die Annahme einer durch Radioelemente gespeisten, langanhaltenden Wärmequelle knapp unter der Mondkruste der Vorderseite. Das Vorhandensein eines thermischen Mantelunterschieds könnte weitreichende Folgen haben, nicht nur für die Geschichte des Mondes, sondern auch für die Dynamik seismischer Vorgänge. So liegen die Bereiche mit vermuteter teilweiser Mantelschmelze in der Tiefe von etwa 800 bis 1250 Kilometern und korrelieren in etwa mit der Verteilung und Häufigkeit von sogenannten tiefen Mondbeben. In diesem Zusammenhang wird angenommen, dass die teilweise Schmelze die Festigkeit des Mantels reduziert und durch lokale Spannungsspitzen zur Erzeugung seismischer Aktivität beiträgt. Die Methodik, bei der auf die Gezeitenreaktionen im Gravitationsfeld zurückgegriffen wird, verweist auf ein neuartiges wissenschaftliches Instrument, das als „Tidal Tomography“ bezeichnet wird.

Dieses eignet sich nicht nur für den Mond, sondern bietet das Potenzial, ähnliche Untersuchungen auch für andere Himmelskörper mit bekannten Oberflächenasymmetrien wie Mars, Enceladus oder Ganymed durchzuführen. Ein großer Vorteil ist dabei, dass diese Untersuchungsmethode ohne stationäre Messstationen am Boden auskommt, sondern ausschließlich auf Orbiterdaten basiert. Dies eröffnet vor allem bei Zielen abseits unseres Heimatplaneten neue Wege der inneren Strukturforschung. Zukünftige Missionen, die zur Platzierung von seismischen Instrumenten auf der erdabgewandten Seite des Mondes beitragen sollen, können die durch die GRAIL-Daten aufgedeckte thermische Mantelheterogenität weiter überprüfen. Die Verbindung zwischen der Erfassung von Gezeitenreaktionen, seismischer Aktivität und magnetischen Signaturen, bedingt durch Wechselwirkungen zwischen dem Sonnenwind und dem teilweise geschmolzenen Mantel, bieten einen faszinierenden multidisziplinären Holismus für das Verständnis des Mondinneren.