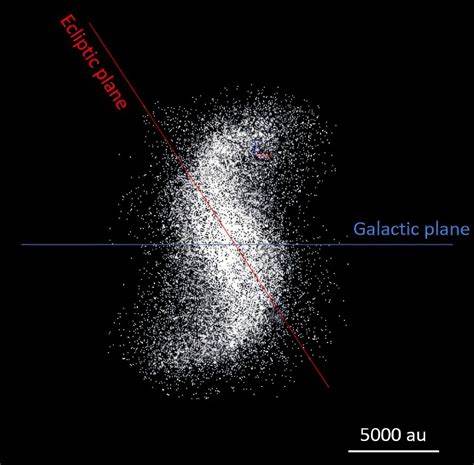

Die Oortsche Wolke zählt zu den faszinierendsten und gleichzeitig am wenigsten erforschten Bereichen unseres Sonnensystems. Sie erstreckt sich weit über die bekannten Planeten hinaus und bildet eine riesige, kugelförmige Ansammlung von Milliarden von eisigen Himmelskörpern. Diese Objekte gelten als Ursprung zahlreicher Kometen, die immer wieder in das innere Sonnensystem eintauchen. Innerhalb dieses weitläufigen Gebiets hat die Wissenschaft nun eine unerwartete Entdeckung gemacht: eine Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke, die neue Einblicke in die Dynamik und die Entwicklung dieser fernen Region liefert. Diese Entdeckung wirft spannende Fragen über die Entstehungsgeschichte der Oortschen Wolke und die Wechselwirkungen mit benachbarten Sternen und der galaktischen Umgebung auf.

Die Oortsche Wolke wurde erstmals vom niederländischen Astronomen Jan Hendrik Oort vorgeschlagen, um die Herkunft langperiodischer Kometen zu erklären. Sie befindet sich in einer Entfernung von etwa 2.000 bis 100.000 Astronomischen Einheiten (AE) von der Sonne – deutlich weiter als die bekannten Planetenorbitale. Die innere Oortsche Wolke liegt im Bereich von ungefähr 2.

000 bis 20.000 AE und wird auch als Hills-Wolke bezeichnet. Bis vor Kurzem nahm man an, dass die Oortsche Wolke eine relativ symmetrische, kugelförmige Struktur aufweist, deren Objekte durch die Gravitation der Sonne sowie durch äußere Einflüsse wie galaktische Gezeiten und nahe Vorbeiziehende Sterne in Bewegung gehalten werden. Die Entdeckung einer Spiralstruktur in diesem inneren Bereich stellt diese Vorstellung nun in Frage. Astronomen beobachteten durch moderne Teleskope und simulationsgestützte Modelle ein ungewöhnliches Muster in der Verteilung der Objekte.

Diese spiralige Anordnung deutet darauf hin, dass die innere Oortsche Wolke komplexeren dynamischen Prozessen unterworfen ist als bislang angenommen. Die Spiralstruktur könnte ein Hinweis auf vergangene gravitative Wechselwirkungen mit einem nahen Vorbeistreifenden Stern sein, oder sie könnte auf die Wirkungen der galaktischen Scheibe und der damit verbundenen Gezeitenkräfte zurückzuführen sein. Solche Spiralstrukturen kommen auch in anderen astrophysikalischen Systemen vor, beispielsweise in Galaxien oder in Scheiben aus Gas und Staub um junge Sterne. Ihre Entstehung beruht häufig auf gravitativen Instabilitäten und wechselwirkenden Kräften, die zu wellenartigen Mustern führen. Die Beobachtung einer ähnlichen Struktur in der inneren Oortschen Wolke ist daher besonders spannend, da sie auf dynamische Prozesse schließen lässt, die bislang im Kontext von sehr weit entfernten oder größeren Systemen untersucht wurden.

Dies spricht dafür, dass auch in den dunklen Randgebieten unseres Sonnensystems kräftige und komplexe Kräfte am Werk sind. Die Spiralstruktur liefert nicht nur Hinweise auf die Vergangenheit unseres Sonnensystems, sondern beeinflusst auch das Verständnis darüber, wie Kometen in den inneren Bereich gelangen. Üblicherweise werden die Objekte in der Oortschen Wolke als relativ stabil angesehen, doch durch solche gravitativ induzierten Muster könnten sich Bahnen verändern und mehr Kometen in das innere Sonnensystem dirigiert werden. Dies hat direkte Konsequenzen für die Planetenforschung und die Einschätzung von Einschlagsgefahren auf der Erde und anderen Himmelskörpern. Darüber hinaus stellt die Entdeckung die Frage nach der Rolle benachbarter Sterne und die Auswirkungen von deren Vorbeiflügen auf die Struktur der Oortschen Wolke.

Simulationen zeigen, dass nahe Vorbeistreifen von Sternen im Laufe von Millionen von Jahren massiven Einfluss auf die Verteilung der Objekte nehmen können. Die Spiralform könnte also ein Relikt einer solchen Begegnung sein – ein Überbleibsel aus der bewegten Geschichte unserer kosmischen Nachbarschaft. Forscher nutzen dabei zunehmend hochauflösende Computersimulationen, um die Entstehung und Entwicklung dieser Spiralstruktur besser zu verstehen. Die Modelle berücksichtigen diverse Parameter wie die Schwerkraft der Sonne, die galaktische Umgebung, zufällige Störungen durch Sternvorbeiflüge und die Masseverteilung innerhalb der Oortschen Wolke selbst. Erste Simulationsergebnisse bestätigen, dass spiralartige Muster entstehen können, wenn komplexe Wechselwirkungen wirken, was die Richtigkeit der Beobachtungen unterstreicht.

Die Erforschung der inneren Oortschen Wolke und ihrer Spiralstruktur hat auch Bedeutung für unser Verständnis von planetarischen Systemen über unser eigenes hinaus. Solche Wolken könnten bei anderen Sternen vorhanden sein und deren Kometenpopulationen beeinflussen. Durch den Vergleich unterschiedlicher Systeme lassen sich Rückschlüsse auf die Bedingungen ziehen, die zur Entstehung von Leben und stabilen Planetensystemen führen. Ein weiterer spannender Aspekt ist die Frage, wie solche Strukturen in der inneren Oortschen Wolke mit den noch weiter entfernt liegenden Bereichen der äußeren Oortschen Wolke zusammenhängen und wie sie durch galaktische Prozesse über lange Zeiträume verändert werden. Zukünftige Beobachtungen mit fortschrittlichen Teleskopen und Missionen könnten weitere Details ans Licht bringen, die das Bild einer dynamischen, lebendigen Randzone unseres Sonnensystems vervollständigen.

Die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke zeigt eindrucksvoll, dass unser Sonnensystem weit mehr ist als eine Ansammlung von Planeten um die Sonne. Es ist ein komplexes, dynamisches System, das von vielfältigen Kräften und Wechselwirkungen geformt wird. Diese Erkenntnisse erweitern nicht nur unser Wissen über die entlegensten Regionen des Sonnensystems, sondern werfen auch ein neues Licht auf die Entstehung und Entwicklung planetarer Systeme im Universum. Die fortgesetzte Forschung verspricht spannende Einblicke in die Geschichte unserer kosmischen Heimat und die Mechanismen, die das Leben möglicherweise überhaupt erst möglich machen.