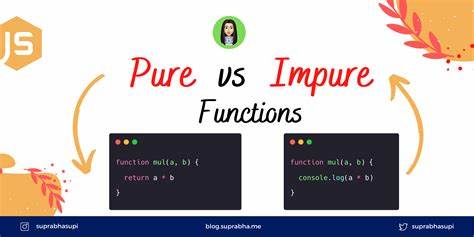

Die Programmiersprache Go hat mit den neueren Versionen bedeutende Fortschritte im Bereich der Iteratoren gemacht. Insbesondere mit Go 1.23 wurde der Umgang mit Iteratoren standardisiert und in der Standardbibliothek neue Funktionen sowie Pakete eingeführt, die Iteratoren auf elegante Weise umsetzen. Aufgrund dieser Entwicklungen beschäftigt sich die Entwickler-Community vermehrt mit einem zentralen Konzept: der Unterscheidung zwischen reinen („pure“) und unreinen („impure“) Iteratoren. Aber was genau bedeutet dieses Unterscheidungsmerkmal, wie beeinflusst es die Programmierung in Go und welche Vor- und Nachteile ergeben sich für Entwickler? Dieser Artikel nimmt sich der Thematik ausführlich an und beleuchtet die verschiedenen Facetten von Iteratoren in Go.

Zunächst sollte man verstehen, was ein Iterator eigentlich ist und welche Rolle er in Go spielt. Das Iterator-Pattern wurde in der Softwareentwicklung als Mittel zur iterativen Sequenzverarbeitung von Datensammlungen populär. Es erlaubt, Elemente eines Aggregats nacheinander zu verarbeiten, ohne die zugrunde liegende Datenstruktur sichtbar zu machen. In Go war die Iteration über Collections lange Zeit vor allem mittels der for-range-Schleife auf Arrays, Slices, Maps, Strings und Kanälen möglich. Mit der Einführung von Generics (parametrische Polymorphie) in Go 1.

18 nahm die Sprache einen wichtigen Schritt in Richtung flexiblerer und typischer sicherer Iteratoren, die nun auch in der Standardbibliothek Eingang fanden. Reine Iteratoren zeichnen sich dadurch aus, dass jede Iteration über die zurückgegebene Sequenz unabhängig von vorherigen Iterationen stets das komplette Elementset in unveränderter Form durchläuft. Das bedeutet, dass der Iterator keinen internen Zustand hat, der zwischen den Aufrufen verändert oder gespeichert wird. Ein klassisches Beispiel hierfür ist eine Iteratorfunktion, die den Fibonacci-Folge-Wert für jeden Index neu berechnet, ohne auf eine externe veränderliche Variable zuzugreifen. So können Entwickler eine Iteration mehrmals und mit identischem Ergebnis durchführen – was zahlreiche Vorteile bei der Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes mit sich bringt.

Impure Iteratoren funktionieren anders: Sie haben einen internen Zustand, der sich bei jeder Iterationsrunde ändert und gespeichert wird. Konkret erklärt heißt dies, dass der Iterator nach dem ersten Durchlauf nicht einfach zurückgesetzt werden kann, ohne die Iteration neu zu initialisieren oder eine neue Instanz zu erzeugen. Dies ist typisch bei Iterationen über Datenströme oder große Datenmengen, die pro Schritt konsumiert werden, ohne dass vorherige Daten erneut erzeugt werden können. Beispiele finden sich bei Iteratoren, die Zeilen aus einem Reader einlesen oder sequenziell Daten aus APIs beziehen. Diese Iteratoren sind oft als „einmalig nutzbar“ („single-use“) gekennzeichnet und erlauben ein nur einmaliges Durchlaufen der Werte.

Einfach formuliert bedeutet die Unterscheidung: Reine Iteratoren sind wie unveränderliche Listen, sie sind in jedem Durchlauf voll funktionsfähig und reproduzierbar. Unreine Iteratoren hingegen verhalten sich wie Stromverbraucher, bei denen der Fluss nur in eine Richtung erlaubt ist. Die semantischen Konsequenzen aus dieser Differenz führen zu verschiedenen Anforderungen an Speicherverwaltung, Performance und Fehleranfälligkeit. Der Einsatz von reinen Iteratoren bietet vor allem Vorteile in der Nachvollziehbarkeit und Testbarkeit des Codes. Da keine Zustände global oder extern gespeichert werden, kann der Entwickler einfacher mit mehreren Durchläufen experimentieren, ohne unerwartete Seiteneffekte zu fürchten.

Zudem tendieren reine Iteratoren dazu, weniger Heap-Allokationen zu verursachen, was sich positiv auf die Performance auswirkt. Ein Beispiel ist eine Iteratorfunktion, die in jedem Aufruf lokale Variablen nutzt und so die Fibonacci-Zahlen berechnet – jedes Mal von Null beginnend, ohne Änderung externer Zustände. Umgekehrt sind unreine Iteratoren oft unverzichtbar, wenn Datenströme verarbeitet werden, deren Zustand nicht ohne Weiteres zurückgesetzt werden kann. Die „single-use“ Iteration ist hier eine natürliche und praktische Lösung bei der Arbeit mit Ressourcen, die nur sequenziell konsumiert werden können. Dabei ist allerdings Vorsicht geboten, da dieser Ansatz Programmierer vor Herausforderungen in Bezug auf Wiederholbarkeit der Iteration und Nebenwirkungen stellt.

Ebenfalls kann der interne mutierende Zustand zu versteckten Fehlern führen, wenn Iterationen nicht sorgsam gehandhabt werden. Die Praxis zeigt, dass Entwickler beim Entwurf von Iteratoren häufig vor einem Dilemma stehen: Soll ein Iterator möglichst rein und damit reproduzierbar gestaltet werden oder ist eine „impure“ Variante aufgrund der Umstände, z. B. der zugrunde liegenden Datenquelle, zwingend notwendig? Ein gutes Beispiel hierfür sind die Iteratoren der Go Standardbibliothek, wie strings.Lines und bytes.

Lines. Beide liefern Iteratoren über Zeilen von Strings beziehungsweise Bytes, doch während strings.Lines grundsätzlich als „single-use“ und damit impure gilt, besteht bei bytes.Lines die Schwierigkeit, die Mutabilität von Slice-Daten zu umgehen. In solchen Fällen sind tiefe Kopien der Daten zur Erhaltung von Reinheit teuer oder praktisch kaum umzusetzen, wodurch die Impurity unvermeidbar erscheint.

Hierbei stellt sich auch die Frage der Konsistenz der Iteratoren in der Bibliothek. Wenn verwandte Iteratoren unterschiedliche Reinheitsgrade aufweisen, kann das zu Verwirrung und Missverständnissen führen. Deshalb wägen Entwickler ab, ob Performance-Optimierungen und Speicherallokationen das Produzieren reiner Iteratoren wert sind, oder ob Konsistenz und erwartbares Verhalten wichtiger sind. Closures spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung aller Formen von Iteratoren in Go. Da ein Iterator selbst eine Funktion ist, kann er Variablen aus seinem äußeren Kontext erfassen und verwalten.

Bei reinen Iteratoren sind alle notwendigen Variablen lokal innerhalb des Iterators deklariert, sodass diese bei jedem Funktionsaufruf neu initialisiert werden. Bei impuren Iteratoren hingegen lagert die Funktion ihre Zustände in die captured free variables aus, die persistent verändert und behalten werden. Dieses Prinzip zeigt eindrücklich, wie Go die Kraft und Sicherheit von Closures nutzt, um Zustandsmanagement in Iteratoren umzusetzen. Die Performance ist bei der Entscheidung zwischen reinen und unreinen Iteratoren kein unerheblicher Faktor. Reine Iteratoren bedeuten oft weniger Heap-Allokationen, da sie keine persistenten Variablen oder Daten zwischen den Iterationen speichern müssen.

Dies reduziert Garbage Collection und verbessert Latenzzeiten. Auf der anderen Seite ist eine Impurity in Situationen, in denen Speicherressourcen oder Verarbeitungsschritte pro Ausgabe optimiert werden müssen, praktisch oft unumgänglich. Ein weiterer Aspekt betrifft die semantische Klarheit und Benutzererwartung. Reine Iteratoren erweisen sich in komplexen Systemen als leichter verständlich und sicherer. Impure Iteratoren erfordern mehr Dokumentation und gezielte Behandlung, damit Fehler wie unerwartetes Überspringen von Elementen oder Mehrfachverwendung nicht die Programmstabilität gefährden.

Aus Sicht der Softwarearchitektur sind reine Iteratoren darum vorzuziehen, wenn die Anforderung es zulässt. Nicht zuletzt sollte die Nachhaltigkeit der Software berücksichtigt werden. Da das Go-Ökosystem aktuell noch daran arbeitet, einheitliche Konventionen für Iteratoren zu etablieren, sind klare Terminologien und bewusste Designentscheidungen im Team und in Bibliotheken von hoher Bedeutung, um langlebigen, wartbaren und performant brauchbaren Code zu erzeugen. Experimentierfreudigkeit kann hilfreich sein, doch womöglich kristallisieren sich in den kommenden Versionen Standards heraus, die den Umgang mit Pure vs. Impure Iterators vereinfachen.

Zusammenfassend ist die Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Iteratoren in Go ein faszinierendes Thema, das weit über bloße Implementierungsdetails hinausgeht. Es berührt fundamentale Fragen der Programmierparadigmen, Performance-Kriterien und benutzerspezifischen Anforderungen. Entwickler sollten sich der Unterschiede bewusst sein, um fundierte Entscheidungen beim Iterator-Design treffen zu können. Während reine Iteratoren Vorteile in Bezug auf Einfachheit und Determinismus bieten, sind unreine Iteratoren für viele realitätsnahe Anwendungsfälle unverzichtbar. Die Balance und das Verständnis beider Ansätze sind Schlüssel zum erfolgreichen Aufbau robuster Go-Programme, die die vielseitigen Möglichkeiten der neuen Iteratorschnittstellen optimal nutzen.

Go steht am Beginn einer Ära, in der Iteratoren zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Diskussion um deren Reinheitsgrad verdeutlicht, wie dynamisch und innovativ die Sprache ist. Die kontinuierliche Reflexion über solche Designentscheidungen trägt dazu bei, dass die Go-Community nachhaltige und effiziente Lösungen entwickelt, die den typischen Anforderungen moderner Softwareprojekte gerecht werden.